(2002年 ロマン・ポランスキー監督 「戦場のピアニスト」

“flickr”より By elycefeliz

http://www.flickr.com/photos/elycefeliz/2657685261/)

【入植活動を継続】

3月31日に右派リクードのネタニヤフ元首相を首相とする、そして極右政党わが家イスラエルのリーベルマン党首を外相とする新内閣が成立した時点で予想されたことではありますが、イスラエルの中東和平に対する頑なで消極的な対応がやはり目に付きます。

5月21日、ネタニヤフ首相は、エルサレムは「イスラエルの永遠の首都で、決して分割しない」と強調、「イスラエルが全体を統治してこそ、3宗教(ユダヤ、キリスト、イスラム各教)の聖地への自由な行き来を保障できる」とエルサレム分割反対の強硬姿勢を改めて示しました。【5月22日 時事】

5月24日、リーベルマン外相は、パレスチナ自治政府が求めるヨルダン川西岸全域からの撤退について、「われわれは(ヨルダン川西岸などを占領下に置いた第3次中東戦争以前の)1967年の境界まで戻るべきと圧力を掛けられているが、これは紛争終結につながらない」としてこれを拒否、撤退すれば占領地以外のイスラエル領内も危険にさらされるとの認識を示しました。【5月24日 時事】

同じ24日、ネタニヤフ首相は、米国が中止を求めているヨルダン川西岸への入植活動を続ける意向を示しました。首相は、3月31日の首相再任以来初めて「パレスチナ国家」に言及しましたが、国際社会が中東和平を進める上で不可欠だとしているこの原則への支持表明にまでは踏み込みませんでした。【5月25日 AFP】

【「両国の歴史上、最大の意見の不一致」】

ネタニヤフ首相は5月18日、オバマ米大統領との初の会談を行いました。

オバマ大統領はイランの核開発問題で年末までに交渉進展を見極める意向を表明、ネタニヤフ首相もパレスチナとの和平交渉を「直ちに開始したい」と述べるなど、お互いの立場に配慮した形は示しましたが、両者の隔たりは埋められませんでした。

オバマ大統領は「この機会をとらえない理由はない」と、「2国家共存」案の受け入れを迫り、同時に「難しいが重要な問題」として、ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地の建設中止も求めましたが、ネタニヤフ首相はパレスチナ国家の樹立については明言を避けました。

ネタニヤフ首相は、パレスチナ和平交渉よりイランの核問題を重視しており、国内政治の混乱もあって、支持基盤である右派陣営の「立場」を貫く必要性に迫られてもいたと報じられています。

****イスラエル:ネタニヤフ首相、イランの核を優先する姿勢****

「私は『2国家』とは言っていない」。

ロイター通信によると、ネタニヤフ首相は和平交渉を巡る会談内容について、自国の記者団にこう強調した。オバマ大統領は記者会見でイスラエル、パレスチナの「2国家共存」を改めて支持したが、首相は「パレスチナ人が自ら統治し、彼らと平和に暮らしたい」と述べるにとどめ、「国家」をあいまいにした。

イランの核問題を最重視するネタニヤフ政権は、パレスチナ問題を中東安定の要とするオバマ政権のように、交渉進展を優先していない。ネタニヤフ首相は最近、国防費削減などを盛り込んだ予算案をいったん提示しながら、政権内の猛反発に遭って撤回。「圧力に弱い」などと非難を浴び、右派陣営には「和平問題でも妥協するのではないか」との懸念が芽生えていた。【5月19日 毎日】

**************************

イスラエルが懸念するイラン核問題については、

“オバマ大統領はイスラエルが求めた交渉期限の設定はしなかったものの「永遠に話し合うことはない」とも述べ、年末までを区切りとする考えを示した。さらに「イランが協議継続を言い訳に行動を起こさない状況にはしない」と述べ、制裁強化に踏み切る可能性も示した。

ネタニヤフ首相は「すべての選択肢がある、との大統領の声明を歓迎する」と述べ、核施設攻撃という軍事的手段も排除していないとの考えを示した。もっとも大統領自身は「さまざまな措置」とは述べたが、ブッシュ前政権時代の常套句ともなった「すべての選択肢」との文言は使っておらず、核施設攻撃には慎重な構えを崩していない。交渉進展をどう定義するかも詰まっておらず、交渉の行方によっては両者の軋轢(あつれき)が深まることも予想される。”【5月20日 産経】と報じられています。

オバマ政権は、パレスチナ国家建設に向けた実質的努力をすることが、イランに対して国際的影響力を持つ最善のの方法と考えています。

また、アメリカ国内では、イランが核兵器を持たないことを明らかにして、その厳格な査察が可能なら、民間レベルでのウラン濃縮については認めてもいい・・・といった考え方も出てきています。(米上院外交委員会報告書)

いかなる形でのウラン濃縮も認めないイスラエルと、この点でも隔たりが生まれています。

こうしたパレスチナ国家、イラン核問題に関して、「両国の歴史上、最大の意見の不一致」が起こる可能性あるとも言われています。【6月3日号 Newsweek日本語版より】

【オバマ大統領 中東和平構想】

オバマ米大統領は28日、パレスチナ自治政府のアッバス議長と会談。

大統領は会談後、記者団に対し、イスラエルは2003年の中東和平案(ロードマップ)に基づき「入植地建設を中止する義務」があると強調。入植地拡大をやめるよう要求しました。

また、「停滞する和平交渉を軌道に戻さなければならない。私は(イスラエルとパレスチナ国家の)『2国家共存』を強く信じている」と強調。そのためには「双方が履行義務を果たさなければならない」と指摘しています。

オバマ大統領はイスラエルと周辺アラブ諸国の関係正常化を図り、中東地域の包括和平を進めたい意向とされ、6月4日のエジプト訪問時に、自らの中東和平構想を明らかにする方針だとされています。

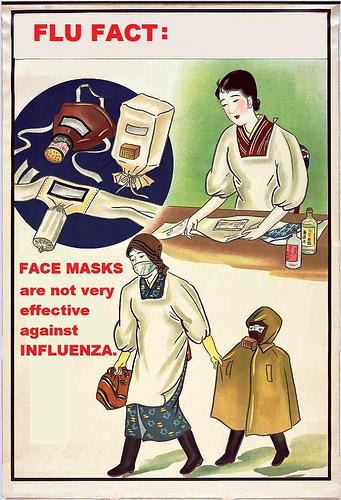

【「戦場のピアニスト」】

先日、TVで放映されていた映画「戦場のピアニスト」を観ました。

ナチス・ドイツの迫害によって死へ追いやられる多数のポーランドのユダヤ人、その過酷な運命のなかで奇跡的に生き延びたピアニストの体験を映画化したものです。

ユダヤ人であるというだけで“無意味”に殺されていく理不尽な悲劇に、改めて、イスラエルが自国の存立を危うくするものに頑なまでにこだわる思いも少し感じるところがありました。

ただ、陳腐な言い方ではありますが、憎しみ・不信・敵愾心からは決して安心も平和も生まれないというのは事実でしょう。

多くのアラブ国家に囲まれたイスラエルが恒久的に安全に存続しうる唯一の道は、憎しみの連鎖を断ち切り、信頼の関係を築くことにしかないように思えます。

映画では、主人公の命を救ったのはユダヤ人同胞から憎まれ恐れらていたユダヤ人警察官であり、ナチス将校でした。

数多いホロコーストを扱った映画のなかで、この映画が多くの人から高い評価を得たのは、ユダヤ人=被害者、ユダヤ人対異民族という画一的な図式から抜け出していたからのように思えます。