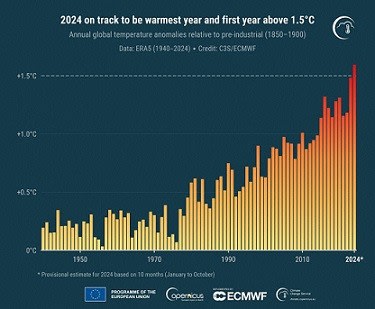

(年平均の推移。2024年は1~10月のデータに基づく推計だが、年平均で産業革命前の水準より1・5度以上高くなるのはほぼ確実だという=コペルニクス気候変動サービス、欧州中期予報センター提供”【11月7日 毎日】)

【24年の世界気温、産業革命前から初の「1.5℃」上昇の見通し】

鹿児島県の奄美地方や沖縄本島では8日から非常に激しい雨が降り続き、11月としては初めての大雨の特別警報が出されました。

この夏の猛暑といい、秋になっての季節外れの大雨といい、「何だか変だなぁ・・・」「これまでと違うなぁ・・・」という感じも。

周知のように気候変動は世界的現象で、やはり今年は世界的に暑かったようです。

今年の世界の平均気温は、観測史上最も暑かった去年を上回ることがほぼ確実になり、『パリ協定』で目標としている1.5℃を始めて越えることになったようです。

****24年の世界気温、産業革命前から初の「1.5℃」上昇の見通し****

「パリ協定」が掲げる「1.5℃」目標を堅持するために、国家だけでなく、企業や自治体などの「非国家アクター」の動きも注目されている

欧州連合(EU)の気象機関「コペルニクス気候変動サービス」は、1850‐1900年の産業革命前の平均気温と比較し、2024年の世界の平均気温が初めて 」を超える見通しを発表した。

2023年の世界の平均気温は、産業革命前に比べて1.48℃高かった。2024年はそれを上回り、1.55℃以上高くなる可能性が高いという。

同機関によると、2024年は観測史上最も気温が高い年となることも確実となった。

11月11日からは、国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)がアゼルバイジャンのバクーで始まる。その一方で、米大統領選で気候変動に否定的なトランプ氏が当選したことを受け、気候変動対策のための資金調達目標の達成が懸念されている。

気候対策の国際枠組みである「パリ協定」では、世界の平均気温の上昇幅を「1.5℃」以内に収めることを目標とする。今回の発表は、その達成に向けて、さらなる国際的な協調が必要であることを鮮明にした。【11月8日 松田大輔氏 オルタナ】

*********************

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によると、1.5℃の気温上昇が起こると、上昇がない場合と比べて、「10年に1度」の頻度だった猛暑は4.1倍、豪雨は1.5倍に増えるとのことです。

【各国関心低下も見られるCOP29】

このように悪化したと言うか、瀬戸際にある状況で11月11日から始まる国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)ですが、ひと頃に比べ各国の関心も薄れたような感も。

****COP29、バイデン氏ら主要国首脳が相次ぎ欠席へ****

11日からアゼルバイジャンで始まる国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)の首脳級会合には、バイデン米大統領をはじめ主要国の首脳が相次いで欠席する見通しだ。

バイデン政権の関係筋はロイターに、大統領選直後のタイミングとなったこの会合にバイデン氏は出席しないと明かした。

欧州連合(EU)欧州委員会の広報担当者も5日、フォンデアライエン欧州委員長はブリュッセルでの政治的な事情を理由に会合を欠席するとロイターに説明した。

欧州議会は現在、次期欧州委員会のメンバーの承認手続き中。広報担当者は「欧州委員会が引き継ぎ期間に入っているので、欧州委員長は自身の組織の仕事に専念することになる」と述べた。

また、日本の石破茂首相や中国、オーストラリア、メキシコの各首脳も欠席。ブラジルのルラ大統領は10月に頭部を負傷したことを受け、会合への出席を既にキャンセルしている。

COP29では、二酸化炭素(CO2)排出量削減目標達成に向けた国際的な資金拠出を大幅に増額することで200カ国近くが合意を目指す。【11月6日 ロイター】

バイデン政権の関係筋はロイターに、大統領選直後のタイミングとなったこの会合にバイデン氏は出席しないと明かした。

欧州連合(EU)欧州委員会の広報担当者も5日、フォンデアライエン欧州委員長はブリュッセルでの政治的な事情を理由に会合を欠席するとロイターに説明した。

欧州議会は現在、次期欧州委員会のメンバーの承認手続き中。広報担当者は「欧州委員会が引き継ぎ期間に入っているので、欧州委員長は自身の組織の仕事に専念することになる」と述べた。

また、日本の石破茂首相や中国、オーストラリア、メキシコの各首脳も欠席。ブラジルのルラ大統領は10月に頭部を負傷したことを受け、会合への出席を既にキャンセルしている。

COP29では、二酸化炭素(CO2)排出量削減目標達成に向けた国際的な資金拠出を大幅に増額することで200カ国近くが合意を目指す。【11月6日 ロイター】

********************

【温暖化を否定するトランプ復権で世界の協調行動が困難に】

何より、温暖化を否定するトランプ前大統領の復権で、世界がまとまって行動することが難しくなっています。

****COP29、11日に開幕 温暖化対策の資金拠出、トランプ氏返り咲きで暗雲****

世界各国が地球温暖化対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)が11日、アゼルバイジャンの首都バクーで開幕する。先進国が途上国に拠出する温暖化対策資金に関し、どの程度の上積みで合意されるかが焦点となる。

ただ、米大統領選で「気候変動はでっち上げ」と主張してきたトランプ前大統領の返り咲きが決まったことで、温暖化対策を巡る国際協調に綻びが生じる可能性もある。

日本や世界では近年、温暖化を背景に猛暑や干魃、豪雨、洪水などの被害が頻発。二酸化炭素など温室効果ガス(GHG)の排出削減が急務となっている。

各国は2015年のCOP21で採択した温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」などに基づき、世界の気温上昇を産業革命前から「1・5度」以内に抑える目標を定めた。

それには30年までに世界のGHG排出を19年比で43%、35年までに60%それぞれ削減する必要がある。各国はGHG削減の国家目標(NDC)を5年ごとに提出しているが、各国が現在のNDCを全て達成しても、「1・5度」目標の実現には及ばないとされる。

途上国には先進国から資金を受け取ることを前提としてNDCを設定している国も多い。途上国は気候変動で被った「損失と損害」への支援も先進国に求めており、温暖化抑止に向けた資金確保の重要性が増している。

先進国は従来、途上国支援のため25年まで年間計1千億ドル(約15兆円)の資金拠出で合意していた。COP29では25年以降の新たな資金拠出のあり方が主要議題となる。

拠出資金の規模は従来の「年間1千億ドル」が下限となるが、途上国は先進国に「年間1兆ドル」の拠出を求めている。これに対し、先進国は大幅な増額に慎重な上、中国やインドなどGHG排出量が多い新興国も資金拠出に参加すべきだとの立場だ。

資金の配分先に関しても、一部の途上国に限定すべきだとする先進国と、特別扱いを求める太平洋島嶼国や後発の開発途上国などの国々で見解が分かれている。

一方で、トランプ氏の米大統領返り咲きは、ただでさえ先進国と途上国の間に横たわる断絶を深めかねない。トランプ氏は前回の大統領任期中、パリ協定から米国を離脱させた。

米国はバイデン政権下で協定に復帰したものの、来年1月に正式に発足するトランプ新政権は再び協定離脱を宣言するとの観測が強い。

ロイター通信はトランプ氏の返り咲きで「(COP29での)合意形成の機運が弱まった」と指摘。「米国の賛同がなければ、より野心的な気候資金の推進はほぼ不可能になる。そうなれば、途上国は欧米諸国の気候問題への野心を真剣に受け止めなくなる」との専門家の見解も伝えた。【11月9日 産経】

*********************

【途上国には先進国の対応への不信感も】

“途上国は欧米諸国の気候問題への野心を真剣に受け止めなくなる”・・・・すでに、そうした動きも。

****パプア、COP29不参加=「空約束許せぬ」****

太平洋の島国パプアニューギニアは31日までに、アゼルバイジャンで11月に開かれる国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)への参加を見送る方針を決めた。

これまでの会議で決定された途上国支援策などが十分履行されていないことを理由としている。温室効果ガスを吸収する熱帯雨林を抱えるパプアの離反は、波紋を広げそうだ。

トカチェンコ外相は声明で、パプアでは気候変動に起因するとみられる自然災害が頻発しているにもかかわらず、会議で表明された資金支援が「われわれには一銭も届いていない」と指摘。「空約束と不作為をこれ以上許すことはできない」と訴えた。また、外相は31日、AFP通信に対し「COPは全くの時間の無駄だ」と酷評した。【10月31日 時事】

*****************

【トランプ氏周辺では「パリ協定」再離脱の準備】

一方、トランプ前大統領はすでに「パリ協定」からの脱退に向けて準備を始めたとか。

****トランプ氏、気候変動対策「パリ協定」からの脱退に向けて準備か 米メディア****

アメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏は、気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」からの脱退に向けて準備を進めているとアメリカメディアが報じました。

ニューヨーク・タイムズによりますと、トランプ氏の政権移行チームは早速、気候変動やエネルギー政策に関する大統領令の草案準備などに取りかかっているということです。この中には「パリ協定」からの脱退も含まれているとしています。

トランプ氏は選挙期間中、「掘って、掘って、掘りまくれ」を合言葉に化石燃料の採掘を積極的に推し進めることを公約に掲げていました。(後略)【11月9日 ABEMA Times】

****************

「掘って、掘って、掘りまくれ」・・・・気候変動への対応など微塵もなさそう。

アメリカ抜きとなると再生可能エネルギーに力を入れている中国が主導権を握り、中国はこの気候変動対応を影響力拡大の方策とするのでしょう。

ただ、アメリカ抜きでは資金的にも難しく、今後の気候変動対策の停滞も予想されます。

【発電体制には安全保障の視点も】

なお、温室効果ガス削減の主な分野が発電になりますが、日本は石炭火力を多く使用しており、これまでCOPの場では著しく不評でした。

その日本の電力を考える際に、気候変動対策と同時に安全保障面の視点も必要になります。

例えば、台湾有事で中国が海上封鎖した際に、日本の電力はどうなるのか・・・といった話。

****「台湾有事=日本のエネルギー有事」兵糧攻めに耐えられる備えを……専門家が指摘****

政策アナリストの石川和男が11月9日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送Podcast番組「石川和男のポリシーリテラシー」に出演。高まる台湾有事のリスクに日本の備えは万全なのか、専門家と議論した。

中国軍は10月14日、台湾を包囲するかたちで大規模な軍事演習を実施した。1日の数として過去最多となる延べ125機の中国軍機が確認され、「一つの中国」を認めない立場を強調する台湾の頼清徳総統への圧力とみられている。

一方でアメリカ海軍が今年9月、2027年までに中国が台湾に侵攻するリスクについて言及しており、いわゆる「台湾有事」が目の前に迫っているとも考えられている。

もし、台湾有事が起こると日本はどのような影響を受けるのか。番組にゲスト出演したキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏は「中国は、アメリカと日本を介入させたくない。アメリカが介入しないよう、日本の米軍基地を使わせないために日本を脅す。中国は、日本へエネルギーを運ぶ船などを日本近海で狙い、威嚇する。そうすると船が来なくなり、エネルギー入って来なくなる」と言及。

エネルギーのほとんどを輸入に頼り、電源構成ひとつとっても7割以上が火力発電という現状を早急に見直すべきだと指摘した。

具体的には「石油の備蓄は約200日分あるが、タンクが地上に並んでいるだけで破壊されるかもしれない。石炭もガスも1ヶ月分もない。

一方、原子力発電所は普通に運転さえしていれば、そこに積んである燃料と前処理をするために輸入してある燃料を合わせると3年間はもつ。よく原発施設のテロ対策だけが重要視されるが、原発への攻撃は核攻撃と同等に見なされるため、徐々に攻撃内容がエスカレートしていく有事においては最終手段に近い。ウクライナ戦争でも原発は最後まで残り、そのほかの発電所や送電網などが先にやられている」と述べた。

そのうえで杉山氏は「少々やられても、例えば日本は電気が足りなくなりませんよ……そういうふうにしておかないと“日本はすぐ電気なくなって、もうお手上げですってすぐ降参する”これではまずい。戦争の抑止という考え方は大事で、簡単には負けないよってしておかないとやられる」と警鐘を鳴らした。

石川は「起こるか起こらないかの問題ではなく、起こったときに対してどう備えるかという話。中国、台湾は火薬庫で常にリスクがあるということを踏まえた対策を」と訴えた。【11月9日 ニッポン放送NEWS ONLINE】

********************

化石燃料の搬入がストップするかもしれない・・・・・それに備えて原子力をという話になるのか(ウクライナは確かに火力発電がロシアの攻撃で完全に止まり、原子力発電頼みの状況になっています)、だから再生可能エネルギーをという話になるのかは、またいろいろ立場・考えによるところでしょう。