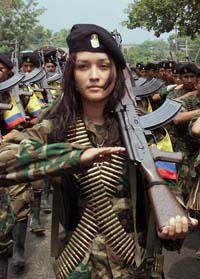

(ミャンマー・モンユワ近郊で行われている小規模な銅採取の様子 今回問題になった大規模銅山開発と別に、以前からこのエリアでは銅採取が行われているようです。これはこれで環境・健康面で問題もありそうですが。 “flickr”より By antwerpenR http://www.flickr.com/photos/rwp-roger/3770568687/)

【国軍関連企業が中国と進める銅山開発】

民主化の進展が期待されているミャンマーでは、民主化に伴う市民の権利要求の顕在化によって政府事業への抗議行動・衝突も起きています。

国際的に“民主化”の本気度が注目されている時期だけに、ミャンマー政府の対応も難しいところです。

****民主化ミャンマー、デモ弾圧 銅山開発に抗議の住民排除*****

ミャンマー中部モンユワで国軍関連企業が中国と進める銅山開発を巡り、ミャンマーの治安当局は29日未明、土地収用などに抗議していた住民や僧侶らを強制排除し、数十人が負傷した。最大野党党首アウンサンスーチー氏が現地調査に入る直前の強硬措置で、政権側の対応に国内外で批判が強まる可能性がある。

モンユワの銅山開発はミャンマー軍の関連企業と中国企業との共同事業。2010年6月に契約が結ばれ、採掘に向け準備が進められてきた。だが、十分な補償もなく立ち退きを求められた住民らが反発。今月半ばからは現場周辺にテントを張って工事を阻み、泊まり込みの抗議行動を続けていた。

AP通信などによると、治安当局が現地を訪れたのは29日午前2時半ごろ。5分で撤去するよう要求したうえで、同2時55分ごろから放水を開始した。催涙ガスも使用された。一部では火災も発生し、僧侶や住民がやけどやけがを負って病院に運ばれた。現地入りした報道関係者によると、負傷者は僧侶約30人、住民約50人にのぼるという。

治安当局は泊まり込みを続ける住民に対し、28日までにキャンプを撤去するよう求めていたという。

29日は、アウンサンスーチー氏が抗議する住民らに会うために当地を訪れることがあらかじめ予定されていた。強制排除は、スーチー氏の訪問で抗議活動が拡大することを防ぐ狙いがあったとの指摘がある。スーチー氏は予定通り午前中に最寄りのマンダレー空港に到着し、地元住民らの熱烈な歓迎を受けた後、デモの関係者らと会うため、モンユワへ向かった。

この銅山をめぐっては、今月27日、反対派住民を支持する50人規模のデモがヤンゴンでもあり、開発の中止と中国企業の退去を求めた8人が国家を侮辱した罪で逮捕、起訴されている。

ミャンマーでは軍政時代、デモは禁じられてきたが、昨年3月のテインセイン大統領就任に伴う民主化の一環で、国会が昨年、平和的なデモや集会を認める法案を可決。軍政時代に強制収用された土地の返還を求めるデモなどが各地で多発するようになった。ヤンゴン郊外のミンガラドン工業団地をはじめ各地の工場でも、賃上げを求めるストが続発。国民が権利を求める動きが急速に広がっている。

長年、国民を力で支配してきた軍の関連企業を相手に撤退を求めるモンユワのデモは、テインセイン政権の民主化の本気度を問う「試金石」と見られていただけに、国際社会に失望感が広がる可能性がある。

■約300人、気勢上げる 2週間前の現地

村人ら約300人がモンユワの銅山開発会社の前で座り込みのデモを始めた今月17日、記者は現地を訪れた。参加者は「今日から毎日、24時間訴える」と気勢を上げていた。

反対運動に加わった農家のミウンさん(44)は「川の汚染など環境への影響が心配だ。いまは1日4回のダイナマイトの轟音(ごうおん)に悩まされている。いくらお金をもらっても事業をやめるまで引かない」と話していた。【11月30日 朝日】

***********************

余談ですが、事件のあったモンユワは4年半ほど前に観光で訪れたことがあります。

古都マンダレーから車で3時間ほどのところで、夥しい仏像(約58万体)に覆い尽くされたタウンボッデー寺院、極楽浄土をこの世に再現したかのようなシュエターリャウンなど、圧倒的な宗教的情熱を感じさせる“不思議”なスポットがあります。

民主化が進展して観光客が増加すれば、重要な観光資源となれる地域です。

(旅行記「ミャンマー2007・・・⑪モンユワ 不思議の国」http://4travel.jp/traveler/azianokaze/album/10119522/参照)

【民主化の本気度を問う「試金石」とは言うものの・・・】

話を銅山開発に戻すと、“軍の関連企業と中国企業との共同事業”という、いかにも現在のミャンマーを象徴するような事業です。

テイン・セイン大統領は11年9月30日、環境破壊や少数民族への人権侵害につながるとの批判が強かった、カチン州のイラワジ(エーヤワディー)川に中国企業が建設中の水力発電ダムの工事を5年間凍結するよう指示し、改革へ向けた姿勢が国内外で大きく評価されたことがあります。

上記ダムは2006年に当時の軍事政権と中国の電力会社が建設に合意したものですが、今回のモンユワのレパダウン銅山開発は2010年6月の軍政末期に承認された事業です。

中国企業絡みというのも扱いが難しいところですが、軍の関連企業も関与しているとなると、更に扱いは困難です。

軍の関連企業は、民主化あるいは改革路線にとっては抵抗勢力ともなっており、テイン・セイン大統領としても対外的な評価だけを重視した対応はとれないところでしょう。

開発と地元住民の権利の対立はミャンマーだけでなく、どこの国でも、日本でも見られることで、そのなかには抗議運動の強制排除に至るケースも多々あります。

もちろん、穏便な解決が望まれることは言うまでもありませんが、強制排除の一点をもって“民主化の本気度”を判定されるというのも、やや気の毒な感もします。

特に、“軍の関連企業と中国企業との共同事業”ともなると、今後を見据えた政治的配慮も必要になります。

“火災の発生”がどういう経緯かは判然としませんが、負傷者が80名にものぼるというのは、当局対応に行き過ぎがあった面は否めないところです。

今後改善されるべき問題であることは当然のことです。

ミャンマー民主化については、少数民族問題がなかなか進展しないこともよく指摘されます。これも、多くの国が抱えており、どの国においても対応が困難な問題です。東南アジアでは比較的民主的とされるタイでも、マレー系住民の多い深南部では武装組織との衝突が長年泥沼化しており、すでに5000人以上の犠牲者が出ています。

改革は一直線には進展しがたいもので、抵抗勢力とのバランスなども配慮しながら、一進一退を繰り返すこともあろうかと思います。

その不完全さをあげつらうよりは、大筋としての方向性を後押しすることのほうが将来的には大きな結果につながるようにも思います。現政権に甘すぎる評価でしょうか。

なお、ミャンマーでは2007年9月の民主化運動で多くの僧侶が弾圧・逮捕されました。仏教国ミャンマー社会では僧侶は特別な立場にありますが、今回負傷者にも多くの僧侶が含まれているように、政治活動においてはもはや特別扱いはされていないようです。

【スー・チー氏「私の決断が皆さんを喜ばせるとは限らない」】

今回の銅山開発については、上記記事にあるように、スー・チー氏の訪問直前に強制排除が行われました。

強制排除後に現地を訪れたスー・チー氏は、銅山閉鎖について慎重な発言にとどめているようです。

****銅山開発に抗議の住民ら排除=スー・チー氏が現地視察―ミャンマー****

ミャンマー中部で開発中のレパダウン銅山で29日未明、閉鎖を求める地元住民らを警察当局が強制排除した。複数の住民らが負傷し、逮捕者も出ているもようだ。

この日は最大野党・国民民主連盟(NLD)のアウン・サン・スー・チー氏が予定されていた視察のため現地入り。同日夕には銅山近くで演説し、「国の将来にとって正しいと思うことをする。私の決断が皆さんを喜ばせるとは限らない」と述べ、銅山閉鎖を支持しない可能性を示した。

当局は29日午前3時ごろから、住民や僧侶が設営したキャンプを急襲。キャンプは焼け落ち、地元メディアはウェブサイトにやけどを負った僧侶の写真を掲載している。【11月29日 時事】

*******************

スー・チー氏は、ミャンマー西部ラカイン州で仏教徒とイスラム教徒ロヒンギャが衝突している問題でも、欧州委員会バローゾ委員長との会談後、「私は寛容を呼びかけている。だが、問題の原因を見ずしてモラルリーダーシップ(道徳的指導力)なるもの─あなたたちが仮にそのように呼ぶとして─を発揮するべきではないと考えている」と述べ、国を持たないロヒンギャ人を擁護する発言はできないと発言したことが報じられています。【11月5日 AFPより】

民主化運動のアイドルではなく、現実政治における野党指導者としては、一連の慎重発言はやむを得ないところなのかも。

【ミャンマー社会の“調和”“安定”と開発】

なお、欧米・日本的な開発による国民生活の向上という視点からは、現在のミャンマーにおいて開発は急務であり、現政権の開発重視姿勢も一定に容認される話になります。

ここまでの記述もそうした流れで書いてきましたが、ミャンマーを1、2回観光旅行しただけでも、軍政下の政治的自由がなかった時代でも、停電が常態となっているような現状でも、ある種の“調和”“安定”がミャンマー社会にあることに気付きます。

お寺で静かに祈る人々を見ていると、仕事に追われ、競争に心を消耗する旅行者としては、心和むものがあります。

もちろん貧しさには生活苦や病気・災害など、旅行者の感傷では済まされないことがらも多々あります。

旅行中にガイド氏が「ミャンマーで生活するのはそんなに難しくありません。仕事がなければお寺に行って手伝えば、食べていくとはできます」といった言葉が印象的でした。

旅行中あちこちでお寺を建築・改築するための寄付を募る住民に出くわします。旅行者としては「そんなお金があれば、発電所のひとつでも作った方がいいのでは・・・」と思ったりしたのも事実ですが、そうした発想が正しいのかどうかはよくわかりません。

ミャンマー社会が持っている“調和”“安定”と、開発による所得向上(格差の拡大が不可避です)をどのようにバランスさせていくのがいいのか・・・よくわかりません。