(日本の婚外子割合の推移【内閣府HP 男女共同参画局】 韓国は4.7% フランス61.0%、スウェーデン54.5%、イギリス48.2%、アメリカ40.0%、イタ リア35.4%、ドイツ33.3%)

【世界屈指の超少子化国である韓国で出生率増加の予測】

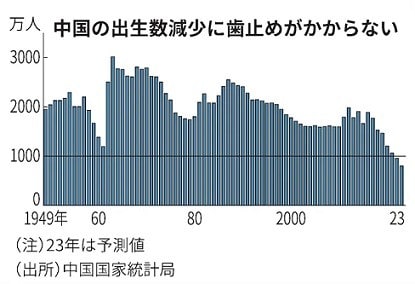

少子化は日本の抱える最も重要な問題のひとつですが、同じように少子化が進む中国など東アジア地域において日本以上に深刻で、世界的にも突出した状態にあり「国が消滅する」とも言われているのが韓国。

その韓国で出生率が9年ぶりに上昇する見込みだとか。

****出生数70万人割れの危機に直面する日本と対照的…韓国の出生率が9年ぶりに回復か、“明るい予測”続く****

世界屈指の超少子化国家として知られる韓国の出生率が、9年ぶりに回復する見通しが立っている。

11月26日、韓国の国会予算政策処に続き、少子高齢社会委員会でも2024年の合計出生率が昨年より上昇し、0.74に達すると予想されている。もし実現すれば、合計出生率は2015年以来、初めて上昇することになる。

少子高齢社会委員会のこのような予測は、チュ・ヒョンファン副委員長が前日、韓国経済人協会主催の「K-ESGアライアンス第10回会議」で行った講演を通じて伝えられた。

チュ副委員長は講演で、「最近の結婚および出生児数の増加傾向が維持されるなら、今年の合計出生率は昨年の0.72より高い、0.74前後になると予想されている」と述べた。統計庁が将来人口推計を通じて予測した2024年の出生率予測値0.68や、2023年の出生率0.72を上回る数字だ。

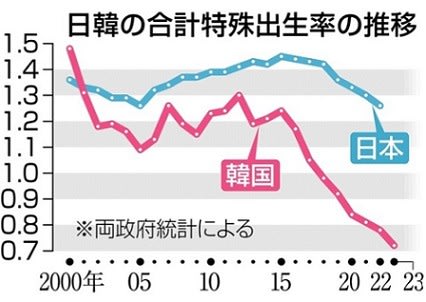

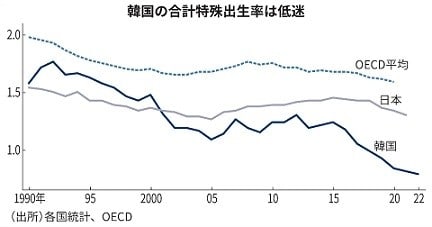

韓国の出生率は2015年の1.24以降、継続して下落してきた。

それでも韓国統計庁が10月23日に発表した「2024年8月人口動向」によれば、8月の全国出生数は2万98人で、前年同月比1124人(5.9%)増加した。1516人増加した7月に続き、2カ月連続で前年同月比1000人以上の増加となった。

1〜8月の累計では、2023年15万8609人、2024年15万8011人とわずかに減少しているものの、前年超えが現実的とされている。

先立って、国会予算政策処も10月に発表した報告書で「今年の合計出生率は2015年以来、9年ぶりに反騰が予想される」とし、「最近の出産の遅れの回復などの影響により、今年は前年度(0.72)より0.2増加し、2028年まで緩やかに増加すると見込まれる」と、少子高齢社会委員会と同じ予測を示した。

韓国の出生率が、ついに底を打ったという見方が多い。

一方で日本の出生数は、2016年に100万人を割ると、2019年に90万人割れ、2022年に80万人を割った。2024年上半期(1〜6月)の出生数は、前年同期比6.3%減の32万9998人にとどまった。単純計算で今年の出生数が70万人を割る可能性があり、歯止めがかからない状況だ。

それでも日本の出生率は1.20(2023年)で、韓国に比べれば高い。超少子化国家である韓国が予測通り、9年ぶりに出世率を上げることができるのか注目したい。【11月26日 サーチコリア】

**********************

【価値観の変化が根底にある以上、従来の出産・子育て支援策出は十分な効果が期待できない】

韓国にしろ、日本にしろ、少子化の背景には「結婚しなくてもかまわない」といった結婚に関する意識、出産に伴う育児に要する費用といった経済的側面がありますが、特に前者の価値観の変化がある以上、従来の出産・子育て支援策出は十分な効果が期待できないとも言えます。

*****************

一般的に出生率の低下は、経済発展と女性の社会進出拡大の結果と認識されている。つまり、先進国は出生率が低く、発展途上国は出生率が高いとされる。

しかし上記のように少子化傾向は、所得水準に関係なく世界的に見られる。貧困国であるネパールやミャンマーでも2.0以下の出生率を記録しているのが代表例だ。

社会・経済システムの再編が必要

世界的に共通する現象の一つは「結婚回避」だ。自分が重要で、自分の人生を生きることが重要であるため、出産や育児に時間と費用をかけたくないのだ。

「結婚-出産-育児」は当然とされてきたが、今や女性にとって「人生を台無しにするリスク」として考えられており、それを避けることが賢明とされている。

周囲に子供を産まず、結婚をしない人が増え、社会的な学習の機会が減少していることも原因とされる。子供が生まれ育つ姿を目にする機会が減るほど、結婚と出産はさらに急速に減少していく。

結局のところ、少子化は多少の時間差こそあれ、世界的に共通する現象であり、これまでに知られる政策的な手段ではそれを阻止できないことが明らかになりつつある。【11月11日 「世界的な“人口減少”の時代へ…「少子化」は韓国だけの問題だろうか」 サーチコリア】

****************

【出生率に大きく影響する婚外子と外国人】

そうしたなかで、、婚外子・外国人という別の視点からの指摘も。

****出生率を考える視点****

2021年の出生数は過去最少の81万人、合計特殊出生率も6年連続で低下し1.30になった。コロナ禍での出会いの機会の減少や産み控えによる下振れなどもあり、少子化の趨勢が加速されているようだ。

国が掲げる目標は「希望出生率1.80」の実現。若い世代における結婚や子どもの数に関する希望がかなうとした場合に想定される出生率である。

欧米主要国の合計特殊出生率(2020年)は、フランス1.82、スウェーデン1.66、アメリカ1.64、イギリス1.58、ドイツ1.53、イタリア1.24である。日本よりも上位の国の平均は1.64である。

また、わが国の場合、女性の未婚率が約2割だから、結婚する約8割の女性が平均2人の子どもを産んだとして1.6程度になる。このあたりが現実的な政策目標になるのかもしれない。

これらの欧米諸国と日本の比較に当たっては、留意すべきことが二つあるように思う。

一つは外国人の割合。 わが国の約2%に対して、上記の欧米諸国では1割前後が外国人であり、外国人が出生率の改善に寄与しているといわれている。

ちなみに、合計特殊出生率が最上位のフランスでは、「出生数が回復期にあった2000年以降に注目しても、両親がフランス人というカップルから生まれた子は一貫して減少しており、フランス人と外国人のカップル、もしくは外国人同士のカップルから生まれた子が出生率を押し上げた」という(藤波匠『子供が消えゆく国』日経BP、2020年、8頁)。

もう一つは出生に占める婚外子の割合。わが国の2.4%(2020年)に対して、欧米主要国の比率は高く、フランス61.0%、スウェーデン54.5%、イギリス48.2%、アメリカ40.0%、イタ リア35.4%、ドイツ33.3%である(イギリス2017年、その他は2019年)。

わが国は、外国人労働者は受け入れつつも、公式には永住する外国人としての移民は受け入れていない。また、結婚しなければ子どもを産みにくい国でもある。

移民を積極的に受け入れるかどうか、ひとり親と子に優しい国になれるかどうかは、出生数を増やすという人口政策もからみ、大きな論点になるように思う。

ただし、社会保障政策としての子育て支援と出生数を増やす人口政策とは区別して考える必要があろう。

合計 特殊出生率が4~5であった戦前と違って、子どもは授かるものではなく、作るものになった。しかも女性の人権の重要な一つとして「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」(性と生殖に関する健康と権利)が謳われ、子どもを産むかどうかの選択について、女性が主導権を持つようになった。

また、「少なく産んでよく育てる」ことを望み、教育等にお金をかけるようになっていることからすれば、子育て支援の成果のかなりの部分は、子どもを増やすことより、よく育てることに向かう可能性があることも承知しておくべきだろう。

出生数の減少が「有事」として声高に叫ばれるなかで、未婚の人や子どもを持たない人が疎外感を抱き、生きづらくなる風潮が生まれることは避けたい。同調圧力の強い国であるだけに懸念されることだ。 【2022年7月 山崎泰彦氏 年金広報】

***********************

【韓国ではある芸能人の婚外子が政治的にも関心事に】

婚外子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことで、法律上は「非嫡出子」と表現されます)が西欧の30~60%に対し、日本は2%程度と非常に少ないことが特徴ですが、その点はお隣韓国も同じ。儒教文化のせいでしょうか。

その韓国ではある芸能人の婚外“極秘出産”の話題が。

****未婚のイケメン俳優が美人モデルを“極秘出産”させていた…韓国で変化が著しい「婚外子」のイメージ****

人気俳優チョン・ウソン(51)が未婚のモデルを出産させた“極秘出産”が話題になっているなかで、韓国で「婚外子」に注目が集まっている。

というのも、韓国では結婚していない男女の間に生まれた婚外子が3年連続で増えているからだ。

参考になるのは、韓国統計庁が8月に発表した「2023年出生統計」だ。それによると、2023年に生まれた婚外子は、1万900人を記録した。1981年の統計以来、過去最多となっている。

韓国における婚外子の出生数は、2013年には9300人だったが、2020年に6900人まで減少した。しかし以降は2021年7700人、2022年9800人と増加に転じ、昨年は1万人を超えた。

婚外子の出生数は出生数全体(23万人)の4.7%で、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均婚外子の出生率である41.5%と比較すると低い水準だが、着実に上昇している状況だ。

韓国で婚外子が増加傾向にあるのは、婚姻届を提出しないまま一緒に暮らす「事実婚」が増えたからと考えられている。

また、若者世代で「子供を出産するうえで結婚は必須ではない」という意識が広がっている影響も少なくないだろう。

韓国統計庁の発表した「2024年社会調査」によると、20〜29歳において「結婚しなくても子供を持つことはできる」と答えた割合が42.8%に上った。これは10年前の2014年(30.3%)に比べて、12.5%ポイントも増加した数字だ。

特に「全面的に肯定する」という回答者が10年前の5.7%から今回14.2%と3倍近く増えた。また、「強く否定する」回答も34.9%から22.2%に減少しており、20代において「結婚しなくても子供を持つことはできる」と考える人が増えていることになる。

婚外子を見る視線も変化したと考えられる。例えば、韓国芸能界で活動する日本出身のタレント、藤田小百合は、結婚せずに精子の提供を受けて息子を出産した。彼女は一部から「正しい家族観に悪影響を与える」と指摘されたりもしたが、応援の声のほうが多く、現在も各種バラエティ番組で活躍している。

そのため婚外子が発覚したチョン・ウソンも驚きを与えることはあっても、それ自体では大きな批判を浴びる可能性は少ないだろう。「養育方式を相談中」でありながら、別の恋人がいるなどの疑惑が絡めば話は別だが。【11月26日 サーチコリア】

************************

チョン・ウソンの婚外の“極秘出産”は政治的にも波紋を呼んでいます。

****結婚せずに“極秘出産”していた韓国俳優とモデル、「婚外子」の議論が芸能界を越え韓国政界でも話題に***

俳優チョン・ウソンの「婚外子出産」が韓国芸能界を越え、政界でも話題となっている。

大統領室が「非婚出産児」に対する制度的支援を強化すると発表したなかで、一部では「婚外子出産」を非難する社会的な雰囲気が誤りであるとの指摘も出ている。

大統領室が「非婚出産児」に対する制度的支援を強化すると発表したなかで、一部では「婚外子出産」を非難する社会的な雰囲気が誤りであるとの指摘も出ている。

大統領室の高位関係者は11月28日、記者たちとの会見で、非婚出産に対する社会的認識改善の方策に関する質問に対し、「社会的差別や様々な制度ではカバーできない部分がある」とし、「すべての生命が差別なく健やかに、幸せに成長できるよう、どのような支援が可能か今後さらに検討する必要がある部分だ」と述べた。

この関係者はさらに、「ひとり親家庭や様々な事情で生まれた子供一人ひとりを国家が積極的に支援し、保護するという姿勢には一貫した政府哲学がある。こうした哲学を実践するために、もし見落としがあれば補完していく」と語った。

また、「現在、児童手当、親給付、育児休暇などの育児支援政策は子供を基準にしており、ほとんどの支援政策は親の婚姻状況とは無関係に実施されている」と補足した。

「非難の対象になるのか」

国会議員としては、共に民主党のイ・ソヨン議員が「チョン・ウソンの婚外子」議論について見解を明らかにした。

イ議員は11月26日、自身のフェイスブックを通じて「子供を産んだ男女が結婚せず、別々に暮らすことが非難の対象になるのか」と反問し、結婚しなければ「正常な家族」にならないわけではないと主張した。(中略)

イ議員は自身の個人的な経験にも触れた。彼女は「皆さんが生まれた子供のことを心配して、ひと言ずつおっしゃっているようだが、『子供のために親が婚姻関係を維持すべき』という考えは『偏見である可能性がある』と思う」と述べ、「私は幼い頃に両親が離婚し、養育の責任どころか父親の顔も覚えずに育った。愛し合っていない両親が離婚せずに暮らしていたならば、はたして私がより幸せだっただろうか。それは他人が簡単に語れる領域ではない」と付け加えた。

さらに「(中略)私たちの人生はその姿がそれぞれ異なる。平凡で似通った基準があるように見えても、実際にはすべて異なる。そうした『違い』が何気なく尊重される社会がより良い社会なのではないか」と強調した。

ただし、政治界の一部では「婚外子出産」が「道徳と倫理の領域」であるとの意見も出されている。

11月27日(現地時間)、イギリスの公共放送BBCは、与党・国民の力所属のある議員がチョン・ウソンの婚外出産の決定を「我々の社会の道徳と伝統では想像すらできないことだ。どれだけ時代が変わっても、韓国の伝統と大衆の情緒は正しく維持されるべきだ」と批判したと報じた。

BBCは「韓国は高圧的なエンターテインメント産業で悪名高い。韓国の芸能人は大衆から過度に高い社会的基準を要求され、しばしば極度の監視に晒されている」とし、「こうした環境の中でチョン・ウソンの今回の発表は、個人的選択と社会的期待が衝突する韓国社会の現状を示している」と記事を締めくくった。(後略)【11月26日 サーチコリア】

*********************

大統領室は「非婚出産児」(婚外子)に対する制度的支援を強化する方針ですが、保守系与党「国民の力」には“韓国の伝統と大衆の情緒は正しく維持されるべき”との声もあるようです。

【2023年の対前年比で、韓国はOECD内でイギリスに次いで高い移民増加率 外国人の年金受給などで不満も】

外国人・・・・移民について言えば、移民者数の前年からの増加率では、OECD加盟国のなかで韓国はイギリスに次いで高い数字となっています。 それにともなって増加する移民への批判も。

****「分別して受け入れろ」日本は前年比7.3%増、“移民者”数の増加率の高さで韓国が世界2位…不満の声も****

先進国への合法的な移民者数が過去最多となる650万人を記録した。

移民者数の増加率が最も高かったのはイギリスで、韓国が2位となっている。

移民者数の増加率が最も高かったのはイギリスで、韓国が2位となっている。

経済協力開発機構(OECD)が最近発表した報告によると、2023年にOECD加盟38カ国に永住権を得て移住した人は650万人に上り、過去最高を記録。2022年の移民数600万人という従来の最高記録をわずか1年で約10%も上回った。

最も多くの移民を受け入れた国はアメリカで、移民者数は118万9800人に達した。前年(104万8700人)に比べ13.4%増加しており、この数はOECD加盟の欧州諸国全体での移民申請件数を上回っている。

興味深いのは、移民者数の前年からの増加率だ。1位は74万6900人を受け入れたイギリスで、前年(48万8400人)から52.9%もの増加を見せた。移民者が最も急増した国といえる。

そのイギリスに次いで、高い増加率を見せたのが韓国だ。2022年に5万7800人だった韓国への移民者数は、2023年は8万7100人に達し、50.9%増加した。

韓国に次ぐ3位はオーストリア(39.7%)となっており、以下はカナダ(7.8%)、日本(7.3%)、ドイツ(3.5%)、フランス(1.1%)の順だった。

先進国への合法的な移民者数が過去最多となったことについて、OECDの国際移住部門長であるジャン・クリストフ・デュモン氏は「移民増加の傾向には、新型コロナ後の力強い経済回復に伴う労働力不足や、人口構造の変化(生産年齢人口の減少)など、様々な要因が反映されている」と述べた。

問題は、移民者増加に反対する世論が各国で少なくないことだ。実際にアメリカでは、不法移民の取り締まりや、アメリカにいる数百万の不法移民を追放することを公約に掲げたドナルド・トランプ元大統領が次期大統領に当選した。

入国規定を強化する国もある。イギリスやカナダ、オーストラリアは、就労関連の移民を制限する措置を導入しており、特にカナダは年間の永住権発行数を大幅に縮小する政策を発表した。

韓国でも移民者急増について懸念の声が多く聞かれる。オンライン上では「移民をなんでも受け入れるのではなく、よく分別して受け入れてほしい」「きちんと義務を果たさず、フリーライドする移民が増えても…」「韓国に住んでいる人は住みたくないといい、世界からは住みたいとやってくる。不思議だ」「韓国の移民者はほとんどが中国人だろう」「韓国の医療保険と福祉が目当て」といった意見が見られた。

今後も韓国への移民者が増え続けるのか、注目が集まる。【11月18日 サーチコリア】

*********************

外国人(最も多いのは中国人)の年金受給者が多いことへの不満も。

“日本人は5年間で2倍に…韓国で外国人の年金受給者が1万人超え、不満の声も「なぜ血税を。国が滅ぶ」”【10月21日 サーチコリア】

上記記事で、“日本人が2倍に”とありますが、絶対数が210人から426人と、中国人・アメリカ人に比べると文字通り“桁違い”に少ないためでもあります。