(極右に惹かれる若者たち、移民を不安視する労働者たち、敵視される団塊世代、高まるEUへの不信感…。欧州で広がる「反リベラリズム」感情 【津阪直樹氏著】)

【開票結果を受け、サンチェス首相と国民党フェイホー党首は、それぞれ勝利宣言 政局は混迷】

極右政党「ボックス」は、中道左派サンチェス政権が進める女性やLGBTなどに関するリベラルな社会政策への反発を前面に出して「文化戦争」をしかけ、内戦・フランコ総統独裁を経験したスペインで極右も参加する右派政権が誕生するのでは・・・という予測もありました。

一方、“サンチェス氏は18年に首相に就任し、20年に左派連立少数内閣を発足させた。政権運営などを批判され、今年5月の地方選で社労党が大敗。解散・総選挙の勝負に出ると「国民党と(極右政党)ボックスによりスペインは古い時代(フランコ独裁体制)に連れ戻される」と訴え、浮動票の取り込みに力を入れた。”【7月24日 時事】

結果は、予想されたよりはサンチェス首相率いる与党の穏健左派・社会労働党が善戦し、極右政党「ボックス」は後退、中道右派の国民党は第1党にはなったもののボックスと連立した右派政権樹立は困難な情勢です。

ただ、左派勢力も過半数を獲得できず、地域政党の取り込みや再選挙の可能性を含め政局は混迷しています。

****スペイン右派、第1党に 過半数届かず、再選挙も****

スペイン下院(定数350)総選挙の投開票が23日行われ、中道右派の野党、国民党が136議席で第1党となった。ただ議席獲得数は当初の予想より少なく、反移民の極右政党ボックス(VOX)と連立を組んでも過半数には届かない。ボックスは2019年の前回総選挙の52議席から33議席へ大幅に後退した。

サンチェス首相が率いる穏健左派の与党、社会労働党は122議席。31議席の左派連合スマールなど他の左派政党と連立を組んでも過半数獲得は厳しい情勢。今後は各党の連立協議が焦点となるが、少なくとも数週間はかかる見通しで難航は必至。まとまらなければ再選挙の可能性もある。(後略)【7月24日 共同】

******************

****スペイン総選挙 与野党とも過半数に届かず 政局は「迷路入り」****

23日投開票のスペイン総選挙(下院・定数350)は与野党とも過半数に届かず、左右両陣営による小政党の取り込みが焦点となっている。

こうした中、スペインからの北東部カタルーニャ自治州の独立を求めてきた小政党などが決定権を握る可能性も急浮上。政局は「迷路に入った」(スペイン紙エルパイス)状況が続くとみられる。

「すべての政党と交渉する」。136議席を獲得して第1党となった中道右派・国民党のフェイホー党首は選挙後の演説でそう語り、連立政権樹立に意欲を示した。連立交渉が行き詰まれば再選挙の可能性もある。最近では2019年の総選挙の際に「出直し総選挙」が実施された。

過半数確保には176議席が必要だが、国民党と極右ボックス(VOX)の右派陣営は合計169議席で、わずかに及ばない。一方、サンチェス首相率いる与党の穏健左派・社会労働党と左派連合スマールの合計も153議席で、左派も多数派を形成できていない。

この選挙結果を受け、注目されているのが小政党だ。地元メディアによると、カタルーニャ独立を訴え、7議席を獲得した「カタルーニャ共和左派」の幹部は24日、極右の政権入りを阻止するため「サンチェス氏に協力する」と語った。その他の小政党も合わせれば左派が過半数に達する可能性もある。

だが同じく7議席を取った独立派の「カタルーニャのための連合」の議員は選挙後、「サンチェス氏を首相にはしない」と述べた。この党の創設者は、17年にカタルーニャ独立の是非を問う住民投票を強行し、スペイン当局の訴追を逃れて国外にいるプチデモン元同州首相で、ロイター通信は「逃亡中の人物がカギを握る」と伝えた。

一方、国民党やボックスはもともとカタルーニャや北部バスク地方などの分離独立運動や地域主義に否定的で、これらの小政党の右派政権参加は困難とみられる。

英紙ガーディアンなどによると、左右両陣営による本格的な連立交渉は8月17日の新議会招集後に始まる。国王フェリペ6世は最初に第1党の国民党に政権樹立を要請し、失敗した場合は第2党の社会労働党に同様の要請をするとみられる。連立交渉が不調に終われば、再選挙の可能性が高くなる。【7月25日 毎日】

********************

今後の政権樹立について言えば、右派連立政権をとりあえず阻止したサンチェス首相も難しい状況にあります。

過半数確保のために民族主義的地域政党と手を組むと、それはそれで新たな問題を惹起します。国民党との大連立を勧める声もあるようですが・・・。

***欧州に台頭する「右派ポピュリズム」に、なぜか無縁のスペイン人...「スペイン精神の底力」とは?****

(中略)

民族主義地域政党とよりよい関係にあるサンチェスのスペイン社会労働党が、より政権獲得の可能性が高くなっているのは重要な点だ。

とはいえ地域政党にとって、見返りなしの連立合意はあり得ない。しかしカタルーニャ独立を問う住民投票実施の権利といった地域政党の要求は、右派には受け入れ難く、右派の怒りを買うのはほぼ確実だ。

スペイン社会労働党が地域政党と手を組めば大きな論争を招き、スペイン政治が危険な新局面を迎える可能性がある。

むしろ、スペインはスペイン社会労働党と国民党の大連立の道を探るべきだ。こうした形の連立は、民主化当初の特徴だった和解や合意、責任ある政治家精神を体現することになるだろう。(後略)【8月2日 Newsweek】

*******************

【欧州極右化は行き過ぎた懸念・・・か? 今なら勝てるフランスのルペン氏】

今回の選挙結果は、極右勢力が政権参加することへの「壁」が一定に存在することを示したようにも見えます。

****スペイン極右政党、予想外の苦戦 欧州右傾化の限界****

23日のスペイン総選挙で極右政党ボックス(VOX)は議席を減らし、フランコ独裁体制以来となる強硬右派政党の政権入りがひとまず回避された。欧州の極右勢力が主流派を目指すことの限界を示す結果となった。(中略)

反移民や反フェミニズムを主張するボックスは選挙戦で、イタリアのメローニ首相やハンガリーのオルバン首相など右派の外国首脳の支持を受けた。しかし結果は、議席数を52から33に減らした。

ユーラシア・グループの欧州担当マネジングディレクター、ムジタバ・ラーマン氏は「スペイン国民全員にとって最重要な問題は生活コスト関連だったが、ボックスの戦略はアイデンティティーの問題に焦点を置いた」と指摘。

「LGBT(性的少数者)の権利や移民、カタルーニャ州独立に反対する立場はボックスが予想したような好結果をもたらさなかった」とした。

<欧州極右化は行き過ぎた懸念>

ユーロ圏の4大経済大国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン)では生活費高騰の危機で既成政治への不満が募り、グリーン化のコスト上昇にも反発が強まる中、右派ポピュリズムの人気が上昇している。

ただ、イタリアで第2次世界大戦後最も右派的な連立政権を昨年発足させたメローニ首相は、反移民の強硬な発言を軟化させている。

フランスの極右政党、国民連合(RN)のマリーヌ・ルペン氏も同性婚禁止の公約を撤回するなど、幾つかの社会問題に対する姿勢を軟化させている。

ラーマン氏は「欧州極右化というシナリオは行き過ぎた懸念だ」と指摘した。

それでもなお、欧州の複数の国で極右勢力は根強い人気がある。

ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は先月、初めて地区レベルの首長選挙で勝利し、同国東部で今後行われる3つの州選挙で勝利する勢いだ。

スペインの選挙ではボックスが一部の有権者を取り込み政権入りする可能性が浮上したことで、その他の一部有権者が左派の主流派に固執する結果となった。

ある有権者は「私はフランコ体制を経験したし、父は当時刑務所に入れられた。PPを支持することも考えたが、ボックスがいるのでそれはできない」と話した。【7月25日 ロイター】

反移民や反フェミニズムを主張するボックスは選挙戦で、イタリアのメローニ首相やハンガリーのオルバン首相など右派の外国首脳の支持を受けた。しかし結果は、議席数を52から33に減らした。

ユーラシア・グループの欧州担当マネジングディレクター、ムジタバ・ラーマン氏は「スペイン国民全員にとって最重要な問題は生活コスト関連だったが、ボックスの戦略はアイデンティティーの問題に焦点を置いた」と指摘。

「LGBT(性的少数者)の権利や移民、カタルーニャ州独立に反対する立場はボックスが予想したような好結果をもたらさなかった」とした。

<欧州極右化は行き過ぎた懸念>

ユーロ圏の4大経済大国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン)では生活費高騰の危機で既成政治への不満が募り、グリーン化のコスト上昇にも反発が強まる中、右派ポピュリズムの人気が上昇している。

ただ、イタリアで第2次世界大戦後最も右派的な連立政権を昨年発足させたメローニ首相は、反移民の強硬な発言を軟化させている。

フランスの極右政党、国民連合(RN)のマリーヌ・ルペン氏も同性婚禁止の公約を撤回するなど、幾つかの社会問題に対する姿勢を軟化させている。

ラーマン氏は「欧州極右化というシナリオは行き過ぎた懸念だ」と指摘した。

それでもなお、欧州の複数の国で極右勢力は根強い人気がある。

ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は先月、初めて地区レベルの首長選挙で勝利し、同国東部で今後行われる3つの州選挙で勝利する勢いだ。

スペインの選挙ではボックスが一部の有権者を取り込み政権入りする可能性が浮上したことで、その他の一部有権者が左派の主流派に固執する結果となった。

ある有権者は「私はフランコ体制を経験したし、父は当時刑務所に入れられた。PPを支持することも考えたが、ボックスがいるのでそれはできない」と話した。【7月25日 ロイター】

******************

欧州極右勢力の動向について言えば、今回のスペイン総選挙では極右政党「ボックス」は後退しましたが、上記記事にあるように“欧州の複数の国で極右勢力は根強い人気がある”状況は続いています。

イタリアではすでに政権を手中にしています。

フランスではマリーヌ・ルペン氏がソフトイメージへの転換を進めて、マクロン大統領の年金制度改革が不人気なこともあって支持を伸ばしています。

****仏大統領選、今ならルペン氏がマクロン氏に勝利 世論調査****

仏BFMテレビの委託で調査会社エラブが行った世論調査で、昨年と同じく決選投票になった場合、得票率はルペン氏が55%、マクロン氏が45%となることが示された。

昨年の決選投票ではマクロン氏(得票率58.5%)が、ルペン氏(同41.5%)に勝利し再選を決めた。現職大統領の再選は、20年ぶり。

エラブのベルナール・サナネス社長はBFMに対し、大統領選が今やり直された場合、「マクロン氏は支持者をつなぎ止めるのに苦労するだろう。彼に再び投票するのは10人中7人だけだろう」と述べた。

さらに、ルペン氏の当選を阻止するための投票も大きく減少するため、ルペン氏は「すべての選挙区」で得票数を伸ばすだろうと指摘した。

ただし、次の仏大統領選は4年後で、大統領の任期が連続2期までとされておりマクロン氏が出馬できないことから、今回の世論調査はあくまで仮定の話であり、結果を過大評価すべきではないという。

とはいえ今回の結果は、フランスの政治力学に変化が起きていることを示すものだ。年金支給開始年齢を62歳から64歳に引き上げに抗議する全国的なデモは、ルペン氏を最も利するとの見方が強い。

エラブの調査では、年金制度改革に抗議するデモやストライキを支持してきた急進左派のジャンリュック・メランション氏の支持率低下も示された。

仏世論研究所とコンサルティング会社フィデュシアルが行った別の調査でも、メランション氏の支持率は低下し、2027年に4度目の大統領選に挑戦する意向を示しているルペン氏の支持率は急上昇している。【4月6日 AFP】

***********************

上記記事の後、パリ郊外で6月27日、17歳のアルジェリア系少年が検問中の警察官に射殺され、各地で広がった警察への抗議デモが一部暴徒化する事態にもなったことで、社会の安定・秩序を求める動きが更にルペン氏の追い風になっていると推測されます。

****少年を射殺した警官に「2億3000万円超」の寄付が集まる...遺族も困惑する「フランスの分断」とは?****

<極右の政治評論家の呼びかけで警察官への寄付が殺到。この事件に便乗する暴徒たちに収集つかなくなっている>

フランスで17歳の北アフリカ系少年が検問中の警察官に射殺され、各地で抗議デモが暴動に発展するなか、「射殺した警察官」支援のために高額な寄付が集まっている。

クラウドファンディングサイトを通じた寄付金は150万ユーロを超え、少年の遺族を支援する寄付金の4倍近くに上る。

警官は6月末に殺人罪で起訴されたが、極右の政治評論家ジャン・メシアらの呼びかけで支援が殺到。

メシアは寄付サイトで、「自らの職務を果たし、高い代償を払うことになったこの警官の家族のために」と寄付を募っている。

一部の政治家はこの動きを非難。欧州議会議員で左派政党所属のマノン・オブリは、「アラブ系の若者を殺すと儲かる、というメッセージになりかねない」とツイートした。

各地の暴動では数千人が逮捕される一方、暴動に対する平和的な抗議デモも発生。少年の遺族は、暴徒たちが事件を「口実」にしていると非難する。分断は広がる一方だ。【7月10日 Newsweek】

******************

“今なら勝てる”ルペン氏にとって残念なのは、次期大統領選挙までまだ4年もあるということでしょう。

ただ、今のところ有力なマクロン後継者もいませんので、いよいよ4年後は・・・。

【極右政党 費用がかさむ気候変動対策を槍玉に挙げていることが奏功】

ドイツにおける極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」台頭はこれまでも取り上げてきました。

****揺らぐ「過去の反省」 生徒がナチス式敬礼*****

過去への反省が揺らいでいるように見えることも起きています。

2023年5月、ドイツ東部ブルクの生徒らが、法律で禁じられている右手を高く掲げるナチス式の敬礼をした写真が流出し、連日、ドイツメディアに報じられました。取材した地元テレビには放送後、他の学校でも起きているとの情報が多数寄せられたといいます。

地元ジャーナリスト 「『私たちの所でも同じことが起きています』と、ブルクでは右翼の存在が受け入れられています」

ブルクがある旧東ドイツ地域では、極右政党「ドイツのための選択肢」の勢力が急伸。

ブルクがある旧東ドイツ地域では、極右政党「ドイツのための選択肢」の勢力が急伸。

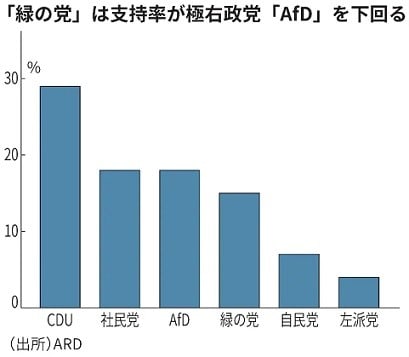

2023年6月には中部の自治体で候補者が初めて首長選挙で勝利するなど、ドイツのための選択肢はさらに勢いづき、全国的な世論調査でも、支持率が上昇しています。

問題のブルクの学校で勤務していた元教師は…

問題のブルクの学校で勤務していた元教師は…

ブルクの学校で勤務していた元教師 「もっと早く右傾化の問題に取り組むべきでした。反応するのが遅すぎました。今はもう危険な状況です」(後略)【8月5日 TBS NEWS DIG】

********************

欧州極右勢力の最近の傾向として、攻撃の標的を従来の移民から気候変動対策に変えていることが指摘されています。

****ドイツが再び「欧州の病人」に、極右勢力の標的は移民から気候変動対策に変化****

ロシア産ガスへの依存がアキレス腱

欧州経済の牽引役を果たしてきたドイツが、再び「欧州の病人」となるリスクが高まっている。景気悪化は極右勢力の台頭を招き、「反移民」に加えてコストがかかる気候変動対策を槍玉にあげる声が広がっている。

ドイツ以外の欧州各国でも極右は勢いを増しており、欧州全体で気候変動対策が後退しかねない事態になってきた。

欧州経済の雄であるドイツの不調が続いている。

7月28日に発表された今年第2四半期の実質国内総生産(GDP、速報値)の成長率は前期比でゼロだった。GDP成長率は昨年第4四半期に同0.4%減、今年第1四半期に同0.1%減と2四半期連続のマイナスとなり、ドイツ経済はリセッション(景気後退)入りしていた。第2四半期のGDPが3四半期ぶりにマイナス成長を回避したことでかろうじてリセッションから脱することができた。

だが、ドイツ経済の今後は楽観できない。ドイツの企業活動が低迷しているからだ。(中略)

振り返れば1990年の再統一後のドイツは、旧東ドイツに対する巨額の支援が重荷となり、深刻な経済不況に見舞われた。当時「欧州の病人」と揶揄されたドイツだったが、ロシアからパイプラインで供給される安価な天然ガスを大量に調達することで苦境から脱することができた。

だが、ウクライナ戦争の勃発によりこの「武器」を使えなくなったドイツは、再び「欧州の病人」となってしまうリスクが生じている。ドイツはロシア産天然ガスの代替として、カタールやノルウェーなどの天然ガスを確保することに成功したが、ガス価格の高騰は避けられない状況だ。その悪影響を最も受けているのはドイツのお家芸とされてきた化学産業だ。

ドイツで進む産業の空洞化

(中略)

極右勢力が「反移民」の主張を弱め始めた

AfDはこれまで「反移民」を掲げて一定の支持を得てきたが、今回の躍進はそれだけではない。ウクライナからの記録的な難民受け入れ(100万人超)を批判しているのはもちろんだが、費用がかさむ気候変動対策を槍玉に挙げていることが功を奏している。

化石燃料からの脱却を要求する緑の党の政策が国を滅ぼす、とのAfDの主張がドイツ国内で着実に広がっており、旧東独地域ではこの傾向が顕著だ。来年秋に州議会選挙が行われるドイツ東部の3州でAfDは第一党になる勢いだ(6月7日付ロイター)。

ドイツでは2025年に連邦議会選挙で予定されている。AfDの支持率が好調を維持し続ければ、気候変動対策が選挙の最大の争点になる可能性がある。

極右政党の台頭はドイツに限った現象ではない。フランスやイタリアなどでも起きている。注目すべきは各国の極右政党が得意としてきたアイデンテイティー・ポリティクスの主張を弱めていることだ。

イタリアでは第2次世界大戦後最も右派的な連立政権を昨年発足させたメローニ首相は反移民の強硬な発言を控えるようになっている。フランスの国民連合(RN)のマリーヌ・ルペン氏も同性婚の公約を撤回するなどいくつかの社会問題に対する姿勢を軟化させている。

その代わりに彼らが声高に叫ぶようになったのは、性急な気候変動対策がもたらす生活費高騰への批判だ。この戦略のおかげで極右政党の人気は高まっており、主要政党でも気候変動対策の修正で得点を稼ごうとする動きが出ている。

英国がガソリン・ディーゼル禁止を転換?

英国のスナク首相は7月24日、2030年にガソリン・ディーゼル式の新車販売の禁止する目標を、物価高にあえぐ国民に負担をかけないよう「妥当で現実的な方法」に変える可能性を示唆した。スナク氏はこうした姿勢を示すことにより、最大野党・労働党の積極的なグリーン政策への不満層を取り込む狙いがあると見られている。

英国で有効となれば、この戦略は欧州全体に広がってしまうかもしれない。そうなれば、欧州の気候変動対策は後退を余儀なくされてしまうのではないだろうか。【8月2日 藤和彦氏 JBpress】

********************

経済が停滞し、自分の生活が苦しくなれば、弱者等の人権や環境政策などを主張するリベラルへの反感が募り、移民や気候変動対策などを敵視するポピュリズムが台頭する・・・・。