私の父方も母方も、先祖は会津藩士でした。父方の「牧原」は、家光の弟の「保科正之」が、信州高遠から山形を経て、会津藩主となって以降、紀州徳川家の支藩「新宮」から、会津藩に召抱えられ、「側用人 500石」 まで 出世しました。

一方、母方の「山室」は、「信州高遠以来の家臣」でありながら、なぜか「外様」扱いで、住居は郭外(外堀の外)、100石止まりでした。

ずっと不思議に思っていたのですが、偶然にも、その謎が解けたのです。

父の墓は、千葉県の房総半島の真ん中「長南町」の町営墓地「笠森霊園」にありました。(今は墓じまいをして、成田の方に移しました)

近くにある「笠森観音堂」は 高い櫓(やぐら)を組んだ独特の建物で、江戸時代の浮世絵にも描かれており 有名です。

棟木の墨書銘により、「文禄年間(1592年-1595年)の再建。天正18年(1590)に 山室氏が滅び、慶長5年(1600)まで 保科氏が領有していた時代に建てられたもの」と、知ってびっくりしました。

江戸時代の浮世絵に描かれた「笠森観音」

「山室」姓。そしてなぜ、ここに「保科氏」が?

このことから、調べていくうちに、母方の「山室」氏は、千葉県の豪族で、徳川家康の関東入封の時、信州高遠の「保科氏」によって攻められ、降伏した後、保科家に召抱えられ、高遠に移ったということが判ったのです。

「長南町」の墓地は、母がテレビ広告を見て「45万円で 安かったから」と決めたのですが、東京から片道3時間半もかかります。

父の墓参りに行くたび、「なんで こんな所に」と思っていたのですが、近くに、「山室城」があると知って、墓参りの後、立ち寄ってみました。

山室氏の居城跡というのは、二つありました。

千葉県の成田空港の南西、松尾町に「山室城址」があります。

また、山武郡芝山町飯櫃(いびつ)にある「飯櫃城」も 山室氏の居城でした。双方とも小さな丘で、碑が立っていました。

「飯櫃(いびつ)城」は、天文元年(1532)山室氏が 山室城から移り、天正18年(1590)保科正光によって攻め落されるまで3代にわたる居城でした。

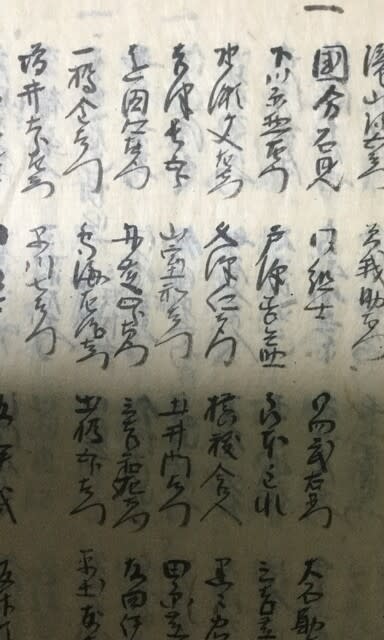

「飯櫃(いびつ)城」のある芝山町の役場に行きますと、親切にも『総州山室譜伝記』を 貸してくださいました。

江戸時代の宝暦年間(1751年~1763年)に書かれたものですが、 80ページにも及ぶ相当な内容です。

天正18年とうのは、秀吉が小田原の北条氏を滅ぼした年です。

映画『のぼうの城』もそうですが、関東一円は「北条方」で、前田利家や徳川家康によって、次々と攻められ 降伏します。

ここ「山室城」も、家康配下の高遠の保科氏に攻められ、その後10年間、保科氏が支配していました。

『総州山室譜伝記』によれば

飯櫃城籠城時の山室一族として、当主の山室常陸守光勝をはじめ、長男 山室宮内卿光慶、二男右馬頭光重、三男大内蔵丞重昌、一門の山室弾正左衛門、同太郎通勝、教勝、忠勝、山室伊勢守忠隆、山室肥前守長隆、と10人も列記されています。

そして、合戦の様子を こと細かに記した後、当主の光勝は自害したが、一族は逃げ延びたこと。長男 光慶と 妻お藤の方、その子梅千代丸勝延、落城後に生まれた清兵衛蔵人、光勝の二男光重、三男重昌は 民家に下り(武士を捨て)、菱田村殿部田に居を構えて住んだとありました。

私の母方の過去帳に、初代は「山室筑後守」とあります。『総州山室譜伝記』には「筑後守」の名はありませんでしたが、「常陸守、伊勢守、肥前守」と国名を冠している人が多いこと、「重」の字を代々通字として使用していることからも、「山室筑後守」は、このうちの一人ではなかったかと思われます。

飯櫃城の山室一族は滅びても、「山室」という地名や 城跡が残っていることには 感動でした。