虚無僧が宗祖と仰ぐ「普化」は、「師から“瘋癲”と呼ばれた」と

尺八関係の書に書かれているが、あらためて、原典の『臨済録』を

紐解いてみて、驚いた。

『臨済録』は臨済宗の祖「臨済」の言行を弟子が書き記したもの。

その序分に「この瘋癲漢、再び虎の鬚(ひげ)をひく」とあり、

さらに後段に、「瘋癲」は三度も出てくる。ここでの「瘋癲」は

臨済その人のことで、「大馬鹿野郎」という意味で使われている。

「臨済」はその師「黄檗」から「この“瘋癲”野郎!」と何度も、

鉄拳を喰らい、棒で殴られて、悟りを得るのだ。

尺八関係の書では、臨済は秀才で、臨済の相棒の「普化」は

変わり者で師の黄檗から「あいつは瘋癲野郎だ」と呼ばれた

ことになっているが、『臨済録』を読むと「瘋癲」は臨済の

ことであった。普化は「佯狂(ようきょう=狂人を偽ること)」

と書かれている。

まこと、他人の説の受け売りは怖い。原典を確かめることが肝要。

「虚無僧」というと「隠密」というイメージがある。

「幕府の隠密だった」と断定している記述もあるが、

その事実は無い。

それは、吉川英治の『鳴門秘帖』の影響だろうが、

隠密行動をするには、あの格好は目立ち過ぎである。

「隠密イメージ」は、「虚無僧が南朝と関わりが深い」

かのように 捉えられてきたからでもある。

そもそも「虚無僧」とは、「南朝の忠臣、楠木正成の子

正勝が『虚無』と名乗って、諸国を流浪し、南朝の再興を

働きかけたから」という伝説が流布している。

これは『虚鐸(キョタク)伝記国字解』に書かれているのだが、

『虚鐸伝記国字解』は、虚無僧の由緒を正しくするために、

江戸時代の半ばに書かれたもので、その内容は創作話

であり、信ずるに足らない。

しかし「虚無僧が南朝と関わりが深い」というイメージは、

この『虚鐸伝記国字解』の作者も持っていたと云える。

『虚鐸』とは、虚無僧が宗祖と仰ぐ普化禅師の鐸(=鈴)

の音を尺八で奏でるので、尺八のことを虚鐸(キョタク)という

のだが、それを日本に伝えた日本開祖を『虚鐸伝記』では

紀州由良の興国寺とした。興国寺側にはそのような記録は

無く、迷惑しているのだが、興国寺は南朝側の寺として

知られていた。虚無僧と南朝との結びつきは「興国寺」との

縁から作られた虚像だ。

さらに南朝との関わりは「一休」である。一休の父は北朝の

後小松天皇。母は楠木正成の血を引く人であったため、

一休は南朝の残党からも天皇に担ぎ出されかねない存在

だった。それで、一休は安国寺に預けられ、足利幕府の

監視下に置かれていたのだ。一休が晩年頼った大阪の

住吉大社は、後醍醐天皇の子、後村上天皇の行在所

だった。

虚無僧と南朝との関わりは、案外「一休」の影響では

なかったかと、私は考えている。

千葉の館山寺に「一休の母の手紙」というのがあるそうです。

後世(江戸時代)の創作でしょうが、これを創った人は、

実によく「一休の禅」をとらえていると思います。

内容は、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

釈迦も達磨も自分で悟りを開いたのです。釈迦は教えを説いたといっても

一字も書き残してしはいないのです。百万巻もの経典を誦んじたとしても、

それは糞虫とおなじこと。釈迦や達磨を奴とするほどの修養を積めば、

どこぞの寺の住職などにならなくとも、俗人のままでも良いではないですか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というもの。

一休は、15歳の時、安国寺を飛び出し、西金寺の謙翁の下に

弟子入りします。謙翁は、肩書きを否定し、乞食行(こつじき

ぎょう)ひと筋の托鉢僧でした。

一休20歳時、謙翁が亡くなると、一休は寺を継ぐ資格も無し、

路頭に迷い、絶望からか、瀬田川に身を投げるのです。

その時母の声を聞いて生還します。臨死体験をするのです。

この時の状況をふまえて、この「母の手紙」が創られたと

私は考えます。

経典は釈迦の没後500年1000年を経て、後世の僧たちに

よって書かれたもので、釈迦は一字も書き残していない

のです。ならば「経典を諳んじるくらい学んだところで

釈迦のように修行をしなければ、糞虫と同じです。

釈迦や達磨をも僕(しもべ)となすくらいの修行を積んで、

人々の苦悩を救える人になれたら、どこぞの寺の住職なんて

肩書きはいらないではないですか。俗人であったって

いいじゃないですか」と、母は一休に言うのです。

ここには、江戸時代、すでに「葬式仏教」への不信と

批判のまなざしが見てとれます。

江戸時代、浪人となり路頭に迷った「虚無僧」達は

この「一休」を師と仰ぎ、寄る辺としたのでしょう。

経典も必要ない。寺も要らない、肩書きもない、教義もない。

すべては己のみ。虚無僧は「僧」であって「僧」でない、

俗人のままでいい。一休の母がいう、衆生を救うことが

できたら、どこぞの坊さん なんて肩書きはいらない。

それが 虚無僧なのです。

江戸時代の初期、虚無僧は浪人の「仮の姿」だった。

『虚無僧掟書』にも「再仕官するまでの仮の棲家」とあり、また、仇と追われる側も、追う側にも、無銭で全国周遊できる虚無僧はまこと好都合な恰好だった。

やがて幕末には、無宿人や、犯罪者の隠れ家となって、悪徳虚無僧が横行し、村人を苦しめた。それで、明治政府は「普化宗」を廃宗とし、尺八を吹いて門付けすることも禁じた。虚無僧は戦前まで違法だったのである。

一方、土着信仰として「乞食(こつじき)をする人に施しをすることは、慈善、善根を積む、徳積みをすること」という考えがあった。

四国八十八ヶ寺の巡礼や、山伏、琵琶法師、高野聖のように、旅をする人も「仏に仕える仏徒」として、施しをする慣わしがあった。虚無僧もそのひとつとみなされた。

そのような善良な市民を騙すがごとき、偽虚無僧もいた。

戦後「宗教の自由」で虚無僧も解禁となった。『鳴門秘帖』や『大菩薩峠』等の映画の影響もあって、虚無僧はブームになる。

「虚無僧姿で四国遍路をすれば、お遍路さんの3倍の額の施しが受けられる」というので、四国では、虚無僧の装束一式を貸す商売まで

あったという。

そういう“ にわか偽虚無僧” が横行したため、施しをする人は「一曲お願いします」と言って、尺八が吹けないと、一般通常価格のお布施。曲を吹けたら、3倍の額の布施を出した。

“偽虚無僧”だと見破っても、布施をする。その包容力、罪人も許すのが 大師信仰 なのだ。

虚無僧のイメージは暗い。隠棲、遁世、隠者、

世間から遁れ、身を隠す者というイメージが

付きまとう。それを払拭して「明るい虚無僧」

に変換していきたいというのが私の願いだ。

偈箱(げばこ)に書かれた『明暗』の二文字は

「明と暗にこだわらず」さらには「暗を明に変

える生き方」という意味が込められている。

私自身、子供の頃“根暗”だった。自分の

性格を変えたくて虚無僧になった。そして今

「明るい虚無僧」のイメージ作りを模索して

いる。

「尺八と一休語りの虚無僧一路」のホームページも見てください。

「一休と虚無僧」で別にブログを開いています。

山崎ハコの「きょうだい心中」

2’55”のところで、私の写真が使われてました。

明治の中ごろ、京都で「兄妹心中」という事件があった。

それを受けてか、こんな俗謡が 和歌山県の港町で流行った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「私の夫は虚無僧吹きよ、歳は19で、その名は正夫。

夫 殺してくだしゃんしたら、添うてあげます 一夜二夜でも 三夜でも。言うてお清はひとまに下がり、

さあさこれから支度にかかる。(中略)深い編み笠

面手にかぶり、一尺五寸の尺八笛を 瀬田の唐橋

笛吹いて渡る」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お清の夫は「虚無僧」とは驚き。歳が19というのは若い。 尺八が一尺五寸というのも不思議。

さて、そのお清、兄に関係を迫られる。許されぬ兄妹近親相姦。

そこでお清は「私には夫がいる。夫への貞節を貫くために、 虚無僧の夫を殺してくれ」と頼む。そして自らが虚無僧に変装して、 兄に討たれるという話なのだ。

「袈裟御前」の話と類似している。ただ「顔がわからぬよう 虚無僧」に変装しているというのが特異。

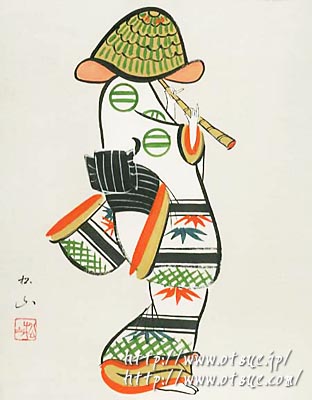

大津絵に描かれる「女虚無僧」は、この話からイメージして

作られたものかと思える。

虚無僧が流しの曲として吹く曲に『恋慕流し』という曲がある。

江戸時代、女物の着物を着た派手な「伊達虚無僧」というのも流行った。

「女虚無僧」はホントに居たとは思えないのだが、

江戸時代の浮世絵にはいくつか描かれている。

虚無僧には、どこか「艶っぽい色気」が漂うのだ。

『仮名手本忠臣蔵・九段目山科閑居の場』では、

大星由良之助の山科の閑居に 虚無僧が現れる。

妻の戸無瀬、娘の小浪を追ってやってきた加古川本蔵

の忍びの姿だ。

そして幕切れ、由良之助が本蔵の着ていた虚無僧の衣裳で

旅立っていくのも、これから仇を討ちに行こうとする人の

装いとして、虚無僧はふさわしいものだったことを意味

している。

この『仮名手本忠臣蔵』が、人形浄瑠璃として初演されたのは

寛延元年(1748)、歌舞伎は翌年(1749年)のこと。

天明6年(1786)に人形浄瑠璃で初演された『彦山権現誓助剣

(ひこさんごんげん ちかいのすけだち)』では、「女虚無僧」が

登場する。 男に変装するには、虚無僧は都合のよいものだったか。

この役者絵として「女虚無僧」を描いた浮世絵が 結構 出回り、

「女虚無僧」を主人公にした話もいくつか作られたが、実際に

「女虚無僧」が居たのかは不明である。芝居や小説の中だけの

「妄想」だったか。

そして「歌舞伎十八番」の『助六』。黒の着流し、高下駄、

腰に差した尺八一管。『助六』が登場するとき「ツレ~」と

尺八が鳴る。これも「カタキ」をねらう「虚無僧」を連想

させる。

正徳5年(1715年)、二代目市川團十郎は、中村座で『坂東一

寿 曾我(ばんどういちことぶきそが)』で、曾我五郎を

演じたが、そのなかで"虚無僧"に扮した場面があり、これが

大当たりした。翌年、中村座の『式例 寿 曾我(しきれい

ことぶき そが)』で、「助六は実は 曾我五郎」という

設定がうまれた。

いずれも、江戸時代の半ば、1700年代が 虚無僧の全盛期

だったのだ。

昨日3/28、アクセス件数 1,069件あり、gooブログ291万件中、なんと411位!

昨日見られた記事のトップが、2018年12月の「吉川英治『宮本武蔵』に「虚無僧」が」でした。

Facebookに、『宮本武蔵』の映画の一場面をアップしました。

この映画で、虚無僧となった青木丹左衛門が尺八を吹くシーン。吹いているのは、私の師、福沢諭吉の孫堀井小二朗です。

https://www.facebook.com/dean.delbene/videos/609745762369841/UzpfSTEwMDAwMDAzMjY3ODcwNDpWSzo2MDk3NDU3NjIzNjk4NDE/?epa=SEARCH_BOX

2018年12月の「吉川英治『宮本武蔵』に「虚無僧」が」の記事再掲です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

吉川英治『宮本武蔵』の「火の巻」

当然人は住んでいないものとばかり思っていた家の奥に、風で燃え出した炉ろの火がぱっと赤く見え、しばらくすると尺八の音がそこから聞えだした。

ちょうどよいねぐらとここに一夜を明かしている虚無僧らしい。独り尺八を吹いているのだ。それはまた他人に聞かそうためでもなく、自ら誇って陶酔している音でもない。秋の夜の孤寂の遣瀬なさを、無我と三昧に過ごしているだけのことなのだ。

一曲終ると、虚無僧は、ここは野中の一軒家と、安心しきっているらしく独り言に――

「四十不惑というが、おれは四十を七つも越えてから あんな失策をやって、禄を離れ家名をつぶし、あまつさえ独りの子まで他国へ流浪させてしまった。慚愧にたえない。死んだ妻にも生きている子にも会わせる顔がない。

このおれなどの例を見ると、四十不惑などというのは聖人のことで、凡夫の四十代ほど危ないものはない。油断のならない山坂だ。まして女に関しては・・・。

二十代三十代なら取り返せるが、四十代の失敗は二度と芽を出すことがむずかしい」

浪人の垢じみた着物を着て、その胸に、普化禅師の末弟という証ばかりに黒い袈裟をつけているに過ぎないのである。敷いている一枚の筵は、常に巻いて手に持って歩く彼の唯一の衾であり雨露の家だった。

「やめよう、また愚痴が出て来おった。……おお月が出たな、野へ出て、思うさま流して来ようか。そうだ、愚痴と煩悩を野へ捨てて来よう」

尺八を持って、彼は外へ出て行った。

ネットで検索していたら、こんな記述を見つけた。

「吉川英治の『親鸞』を小学生の頃読んだ。そこに虚無僧が出てくる。親鸞の命を狙ってつきまとう。それで、虚無僧は“悪者”と思い、嫌いになった」と。

おいおい、誤解である。

『親鸞』に出てくるのは「薦僧(こもそう)。

私も中学の時、読んだが「菰僧」が、当時は「菰僧」が「虚無僧」のこととは知らなかった。『親鸞』に出てくる「菰僧」は、親鸞の幼い頃からのライバル寿童丸の下人で、親鸞とも親しい。悪いのは、親鸞に嫉妬し、亡き者にせんと、山伏となって親鸞をつけ狙う寿童丸。その付き人の「○○」は菰僧となって、主君を陰ひなた見守り、時に諫める善人である。この書き込みをした人は、山伏も虚無僧も一緒にしているようだ。

吉川英治は虚無僧が大好き。虚無僧を悪く書くはずがない。

しかし、この親鸞の時代(平安から鎌倉時代)に、尺八を吹く菰(虚無)僧は、まだ出現していません。薦僧は室町時代の後半から出現する。

吉川先生そんなことも 知んらん かね。

「暮露」とは何をする人?

『七十一番職人歌合』の「暮露」には長柄の大きな傘が描かれている。どうやら、「暮露」の所持品、商売道具は「長柄の傘」のようだ。

『洛中洛外図屏風』には?

貴人や高僧の後ろから日傘を差す人物は多く描かれている。

それと別に僧形で大きな傘を持つ二人連れが二組描かれている。

これが「暮露」だろうか。一図は二人共傘を差し、一図は一人が傘を差し、一人はつぼめたままで持っている。

長柄の傘は「暮露」の必須アイテムらしい。そこでネットで「九品念仏」を検索してみたところ、各地に伝わる念仏踊りに「傘(笠)踊り」というのが多いことが判った。

極めつけは、大阪の住吉神社に伝わる「住吉踊り」。

住吉踊りは念仏踊りの一種。長柄の傘を持った音頭取がその柄を扇子(割り竹)で打ちながら調子をとり、傘のまわりを菅笠をかぶった四人の少女たちがが扇子を打ちながら「すみよしさーん、やーとこせ」歌いながら踊り回る。

この住吉神社は、一休と縁が深い。「暮露」⇒「念仏踊り」⇒「住吉」。そして⇒「一休」⇒「尺八」⇒「薦僧」⇒「普化」へと一本の線がつながるような気がしてきた。