今日は、島ガールツアーのガイドに行って来ました。ツアーは、台風26号の被害にあった"ホテル椿園”の庭で行われた“インフィオラータ”を訪ねることから始まりました。

(詳細は、http://www.asahi.com/articles/ASG4M4DJQG4MUTIL00Q.html)

花で絵を描くインフィオラータ。

台風で崩れた斜面を見上げる場所に“桜と39本のロウソクの炎”が描かれていました。

使われていたのは、八丈島から届いた2万本のフリージアの花。

作成直後は周囲に、フリージアの香りが漂っていたそうです。

ホテル椿園の女将さんからの、挨拶がありました。

「献花の意味もあるけれど、こういうことを通して私たち自身が元気になることが大事」と言う言葉が、心に残りました。

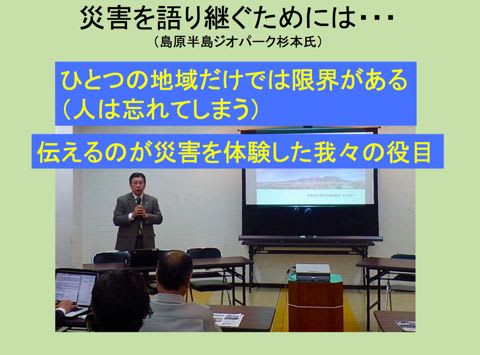

ご自身が経験した災害の状況も話してくれました。

そこには「再び犠牲者を出さないように、伝えなければ」という思いが感じられました。

女将さんの前向きな気持ちに、拍手を送りたいです。

さて午後のツアーの歩きはじめは、細かい雨が降っていました。

でも、みんなで雨合羽を来て元気に歩きました!

森から草地へ、そしてゴツゴツ溶岩から裏砂漠へ。

キラキラ(水滴)がいっぱいのメギもキレイでしたが…

オオシマザクラの花が、まだ華やかに咲いていて嬉しくなりました。

目の良いお客様が、こんなに小さな“オオモミジ”の若葉を見つけてくれました。

今まで見た中で、一番ミニサイズです!

緑が溢れる中で、これを見つけられるなんてスゴイです。

30分の森歩きの間中、地面に落ちた桜の花びらを見ることができました。

手前の地面の白い点々は、みんな桜の花びらです。

どれだけ沢山の桜が、生えているのでしょう?

そして皆で外輪山の壁の“崖崩れ”を観察していた時のこと。

またまた島ガールから「倒れた桜に花が咲いている!」という言葉が!

おお~!

他の木の下敷きになりつつも、立派に花を咲かせています!

オオシマザクラ、尊敬します。

ところで今日のツアーは、大人気のアイドルが一緒でした。

そのアイドルとは?

テレビに出て以来、大人気の“あんこ猫”

「かわいい~!」と島ガールに大うけです。

三原山を背景にした“あんこ猫”には…

猫渋滞ができていました(笑)

猫は様々な風景の中に現れました。

森の中。

“お祈りする犬”の鼻の上。

そして、花の先に長く延びた付属体が“浦島の釣り竿”に似ているからと、その名がついた“ウラシマソウ”の花の後ろ。(釣り竿部分背景に溶け込んで良く見えませんが…)

島ガールの皆さんは、明日は釣りにチャレンジする予定なので、それにちなんで…。

今日のコースはウラシマソウはほとんど見つからない場所なのですが、ガイドとして同行した柳場が目を皿のようにして探してくれ、やっと見つかったのでした。

…で、もちろん順番に…

ツアー最初の自己紹介では、半数以上が“釣り好き”の方達でした。

島ガールの皆さんが“あんこ猫”のように(?)明日の釣りを楽しめますように!

(カナ)

(詳細は、http://www.asahi.com/articles/ASG4M4DJQG4MUTIL00Q.html)

花で絵を描くインフィオラータ。

台風で崩れた斜面を見上げる場所に“桜と39本のロウソクの炎”が描かれていました。

使われていたのは、八丈島から届いた2万本のフリージアの花。

作成直後は周囲に、フリージアの香りが漂っていたそうです。

ホテル椿園の女将さんからの、挨拶がありました。

「献花の意味もあるけれど、こういうことを通して私たち自身が元気になることが大事」と言う言葉が、心に残りました。

ご自身が経験した災害の状況も話してくれました。

そこには「再び犠牲者を出さないように、伝えなければ」という思いが感じられました。

女将さんの前向きな気持ちに、拍手を送りたいです。

さて午後のツアーの歩きはじめは、細かい雨が降っていました。

でも、みんなで雨合羽を来て元気に歩きました!

森から草地へ、そしてゴツゴツ溶岩から裏砂漠へ。

キラキラ(水滴)がいっぱいのメギもキレイでしたが…

オオシマザクラの花が、まだ華やかに咲いていて嬉しくなりました。

目の良いお客様が、こんなに小さな“オオモミジ”の若葉を見つけてくれました。

今まで見た中で、一番ミニサイズです!

緑が溢れる中で、これを見つけられるなんてスゴイです。

30分の森歩きの間中、地面に落ちた桜の花びらを見ることができました。

手前の地面の白い点々は、みんな桜の花びらです。

どれだけ沢山の桜が、生えているのでしょう?

そして皆で外輪山の壁の“崖崩れ”を観察していた時のこと。

またまた島ガールから「倒れた桜に花が咲いている!」という言葉が!

おお~!

他の木の下敷きになりつつも、立派に花を咲かせています!

オオシマザクラ、尊敬します。

ところで今日のツアーは、大人気のアイドルが一緒でした。

そのアイドルとは?

テレビに出て以来、大人気の“あんこ猫”

「かわいい~!」と島ガールに大うけです。

三原山を背景にした“あんこ猫”には…

猫渋滞ができていました(笑)

猫は様々な風景の中に現れました。

森の中。

“お祈りする犬”の鼻の上。

そして、花の先に長く延びた付属体が“浦島の釣り竿”に似ているからと、その名がついた“ウラシマソウ”の花の後ろ。(釣り竿部分背景に溶け込んで良く見えませんが…)

島ガールの皆さんは、明日は釣りにチャレンジする予定なので、それにちなんで…。

今日のコースはウラシマソウはほとんど見つからない場所なのですが、ガイドとして同行した柳場が目を皿のようにして探してくれ、やっと見つかったのでした。

…で、もちろん順番に…

ツアー最初の自己紹介では、半数以上が“釣り好き”の方達でした。

島ガールの皆さんが“あんこ猫”のように(?)明日の釣りを楽しめますように!

(カナ)