比叡山の東山麓にある大津市坂本の町は、日吉大社の門前町で比叡山延暦寺の里坊が建ち並んでいることもあって、独特の景観を持った町並みになっています。

比叡山の東山麓にある大津市坂本の町は、日吉大社の門前町で比叡山延暦寺の里坊が建ち並んでいることもあって、独特の景観を持った町並みになっています。「穴太衆積み」と呼ばれる石垣と白壁の土塀が続き、数多くの里坊や寺院が連なっていますので、比叡山延暦寺・日吉大社に連なる古くからの信仰の町だといえると思います。

坂本の地には、“平安京の表鬼門の魔除け、また延暦寺の護法神”である日吉大社がありますが、この日参拝した西教寺はその日吉大社から北へ1㌔弱にある寺院でした。

西教寺は紅葉の名所とされていますが、雪の残るこの季節は人気(ひとけ)はほとんどなく閑散とした雰囲気が漂っています。

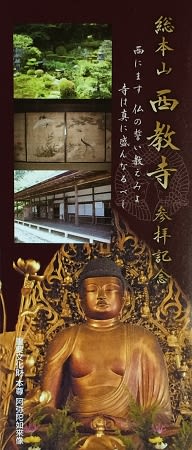

西教寺は全国に450以上の末寺をもつ天台真盛宗の総本山で寺院としての歴史は古く、一説によれば推古天皇の時代に聖徳太子が恩師である高麗の僧(慧慈、慧聡)のために創建したとの説があります。

その後の荒廃を経て、平安時代に慈恵大師良源上人が復興し、念仏の道場としたと寺伝に伝わります。この慈恵大師良源とは、おみくじの原型と作った人・「元三大師(がんざんだいし)」「角大師」のことですね。

元三大師の後には『往生要集』を書かれた恵心僧都・源信も入寺されたということですから、坂本から比叡山に入山すると延暦寺の最初の仏塔となる横川エリアとの関わりの深さが伺えます。

総門をくぐると石畳が続く参道の両脇には宿坊が並んでいました。看板を見ると「伊勢国・近江国・伊香国・福井教区・直轄教区(北海道、東京都、横浜市、名古屋市...)」などお国の名前が書かれた宿坊が続きます。

全国各地からの信仰者や寄進者・末寺の僧などが出身国の宿坊に泊まられるのだろうか?などと考えながら本堂へ向かって歩いていきます。

参道の左側にまず見えてきたのは短い石段の兎えにある“宗祖大師殿”でした。

このお堂に祀られているのは西教寺の中興の祖とされる真盛という室町時代の僧で、この方は比叡山に入り20年間以上も比叡山から下りずに修行され、西教寺の復興に尽力された僧だと伝えられています。

真盛は西教寺へは1486年に入寺され、西教寺を戒称二門不断念仏(戒律と念仏の両方を大切にすること)の根本道場として、全国への布教活動によって民衆からの支持を得ていったそうです。

この宗祖大師殿を始めとして西教寺には屋根の上に猿の像が数多く見受けられます。

近くにある日吉大社では猿を「神猿(まさる)」と呼んで魔除けの象徴としていますが、西教寺では「護猿(まもりざる・ござる)」と呼んであがめられていました。

これは西教寺に法難がおしよせてきた時に、猿が上人の身代わりに念仏を唱えて寺院を護ったという逸話からきているようです。

さて境内を進むと急な石段が見えてきます。

石段があると無性に登りたくなる当方ですから、さっそく登っていくことにしました。

石段の上には西教寺中興の祖である宗祖真盛上人の御廟がありました。

真盛上人は鎌倉時代の1495年に遷化されたとされていますが、、御廟は江戸時代の1843年に建てられたという和唐折衷の建築物です。

西教寺は比叡山延暦寺のお膝元にある天台宗と関係の深い寺院ですから、例に漏れず織田信長の焼き討ち(1571年)にあって本堂も本尊も焼失しています。

焼き討ち後に当地の坂本城の城主となった明智光秀は、西教寺の再興に大きく力を注ぎ、尽力のかいあって本堂は焼失の3年後に復興されたそうです。

現在の本堂は江戸時代の1739年に檀徒の浄財により再建した建物で、国の重要文化財となっています。

光秀による西教寺の復興の名残を示すものとして、坂本城城主だった光秀夫妻の墓と明智一族の墓が本堂の横にあります。

1582年の本能寺の変の後、山崎の戦いに敗れて坂本城を目指して落ち延びようとして光秀が自害したのは1582年のことで享年54歳。

明智一族の墓の隣には「聖衆来迎阿弥陀如来二十五菩薩像」という石仏がありました。

この石像は平成16年に開眼されたもので新しいものですが、1584年に造立された本来の二十五菩薩石像は本堂と客殿の渡り廊下に安置されており、400年以上の風雪にさらされ傷みつつも味わい深い姿でした。

本殿に入って驚嘆したのは御本尊の丈六の阿弥陀如来坐像でした。

平安時代藤原期の作で重要文化財に指定されていますが、やはり丈六の坐像の迫力には圧倒されるものがあります。

仏像を見終えた頃に檀家の方の法要が始まりましたので、読教の声を背に本殿を立ち去ります。

西教寺には見ることは出来ませんでしたが、藤原期の聖観音菩薩立像(重要文化財)や鎌倉時代の秘仏 薬師如来坐像(重要文化財)が安置されているそうです。

木造聖観音立像は高さ1.7mの一木造りの像で本堂の後陣に安置されているということで、特別開帳の時には拝観出来るようです。

聖観音立像(重要文化財)...ポストカード

西教寺の本堂から客殿は中を回遊出来るようになっていて、小堀遠州作などの趣の違った4つの庭園(庫裏南側・客殿西側・書院南側・書院北側)がありました。

庭園の魅力は分らないのですが、客殿の1室の展示室に安置されていた仏像は興味深いものでした。

等身大の聖観音立像の横には地蔵菩薩。その横には小ぶりな厨子に収められた仏像の数々があります。

かつてはどこかの寺院の御本尊だったのかもしれませんが、廃寺になったなどの事情があって、ここに安置されている仏像なのかと思ってしばらく眺めていました。

仏像としての呼称はありますが、ひっそりした和室に置かれた数奇な運命を辿ったのかもしれない“名も無き仏像たち”に心が揺り動かされます。