長浜市の旧湖北町にある「山本山」は、標高324㍍の“伏せたお椀のような形の山”と形容される山で、“毎年オオワシが飛来する山”として馴染みがあるかと思います。

長浜市の旧湖北町にある「山本山」は、標高324㍍の“伏せたお椀のような形の山”と形容される山で、“毎年オオワシが飛来する山”として馴染みがあるかと思います。山本山は「○○富士」と呼ばれたとしても全く違和感のない形をしている山ですが、なぜか“山本山を○○富士と呼ぶ”といった話は聞いたことはありません。

『湖北の秘仏特別公開』の最後となる4寺目はその山本山にある「常楽寺」に参拝致しました。

特別公開の機会があるたびに湖北の観音めぐりをしていますが、湖北には数多くの観音堂がありますので、これまで見てきた観音様は湖北の観音のまだほんの一部です。

湖北は極端な話、村ごと・集落ごとに観音堂があるような地域ですから、まだ見ぬ観音様が多いのは、それだけ楽しみがあるということ。機会を見てボチボチと参拝しようと思っています。

今回の特別公開イベントでは3つの観音堂や寺院を訪れましたが、どのお堂も集落の中のややこしい場所にあって、迷ってしまい地元の方に場所を教えてもらいながらの参拝になってしまいました。

この常楽寺も場所がわからなかったため畑仕事の方に場所を聞いてみると...

“山本山の上にあるわ!”とのことでしたので、もしや山本山登山しないと行けない寺院なのか?と不安になります。

実際は山道を100㍍ほど登るだけで到着しましたので一安心でしたが、集落の中にあるとばかり思っていましたので、これは思ってもいなかったハイキングとなりました。

さて、この山本山も湖北の山の例に漏れず、頂上にはかつて城があったとされており、頂上付近には城跡の痕跡が残されているそうです。

石標には「山本判官湖城址」と彫られていて、平安時代後期の寛治元年(1087年)に清和源氏の一族がこの地に山本山城を築き、一族は15代続いたとされています。

戦国時代になると浅井家中の重臣・阿閉貞征が山本城を任されていたものの、織田信長の「浅井攻め」の時に浅井家の支城の立場から織田方に主君を変えてしまいます。その後に浅井家は滅亡。

「山崎の合戦」では今度は明智光秀について、秀吉軍と敵対しますが明智軍は敗退、阿閉一族は全てが処刑されてしまったそうです。

その時に城が落ちた後は廃城になってしまったということですから、山本山城は時代に翻弄された城だったようです。

常楽寺は現在は「真言宗泉涌寺派」の寺院ですが、かつては山本山城主であった山本判官義定公が祈願所として七堂伽藍を配したとされますから、平安時代の後期に創建された寺院なのかとも考えられます。

その後の戦乱の世には何度も兵火により焼失したが、聖観音菩薩像・不動明王像・弘法大師像は難を逃れて村人により護持されてきたと伝わります。

明治になると神仏分離令により麓の神社から現在地に移されたそうですが、その頃の常楽寺は無住の寺院となっていたようです。

そのため困った村人たちが大津の石山寺に僧職の招聘を懇請して、明治6年に住職を迎えて寺院は再建を果たしたとされています。

「聖観音菩薩立像」は平安時代後期の作と伝わります。

像高は1㍍ほどの仏像ですが、衆生を救済するというよりも“穏やかでひかえめに衆生を見守ってくださる”という印象を受けます。

本堂には「灌仏会に使う釈迦の誕生仏」「役行者像」「不動明王像」や仏画が安置されていますが、印象に残るのは「聖観音菩薩」と「毘沙門天像」でした。

「毘沙門天」は石山寺から僧職を迎えた際に、石山寺より遷仏された仏像とのことですから元は石山寺に安置されていた仏像ともいえます。

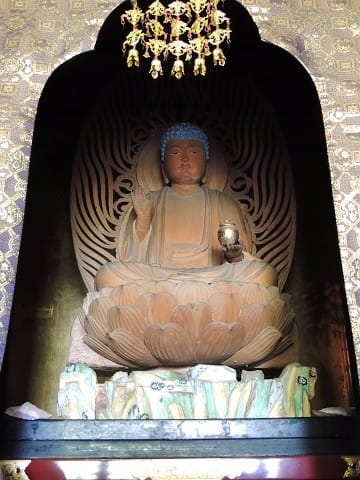

須弥壇の真ん中に安置されているのは「薬師如来坐像」。

立派な厨子に収められていますが、かなり新しい仏像に見えます。

いつの時代に造られた仏像かは分かりませんが、これから歴史を刻んでいく仏像ということになりますね。

安置されていた中に板仏がありましたが、これは何だったのか非常に気になるものでした。

一番上におられる仏は不動明王のようにも見えます。そうだとすると下に見えるのは12童子?興味深い板仏です。

さて、本堂の奥には少し変わった鐘楼があります。

なぜか鐘は3つあって3つとも撞けるようになっています。

撞いてみると3つの鐘の響きが全て違い、それぞれの鐘の余韻がやがて調和していく、という何とも味わいのある鐘でした。

また境内や山道には多くの石仏が祀られています。

世話役の方に聞いてみると、“造られ始めたのは、ここ30~40年かな。わしらが子供の頃にはなかったよ”ということでした。

信仰深い方々の寄進によるものとのことで、寄進者の名も掘られているようです。

石仏は個性的なものも多かったのですが、どの石仏にも寄進者の想いが込められているのでしょう。

特にこの石仏は夫婦愛が感じられて、何とも和んだ気持ちになる石仏です。

ところで、山本山の麓には「朝日山神社」があり、神仏分離令まではこの神社の周辺に常楽寺があったということになるのでしょうか。

神社の由緒には明治5年に白山神社と八幡宮を合祀したとしか書かれていませんので、詳しいところはよく分かりません。

境内社の「稲荷社・宇賀社・神明社・春日社」の前には神馬と一緒に鹿の像が祀られています。

常楽寺が真言宗の寺院ですから、弘法大師・空海との関係からこの神社に神鹿が祀られているのかもしれませんね。

これまでも山本山付近へ行くことはありましたが、こんな立派な神社があるのは初めて知りました。

地元の村の方に大事にされている鎮守の神社といった感がある明るい光が射してくる印象の強い神社です。

その地に根ざした寺院や仏像、神社には長い歴史がありますが、1000年以上に渡って護り続け、再興してきた方々のおかげで今もその姿を見ることが出来る。

この村人の尽力(人力)には感謝するほかないですね。