2016年に伊藤若冲の生誕300年を記念した美術展が大盛況だったのはネットや新聞で見ていましたが、その時は若冲を見る機会を逸してしまいました。

2016年に伊藤若冲の生誕300年を記念した美術展が大盛況だったのはネットや新聞で見ていましたが、その時は若冲を見る機会を逸してしまいました。一度は自分の目で見てみたいと思っていたところ、京都の細見美術館で若冲展が開催されていましたので今回初めての若冲となりました。

伊藤若冲に対するイメージは、色彩豊かな鶏が折り重なるように描かれた濃密な絵という印象がありましたが、これはいい意味で裏切られましたね。

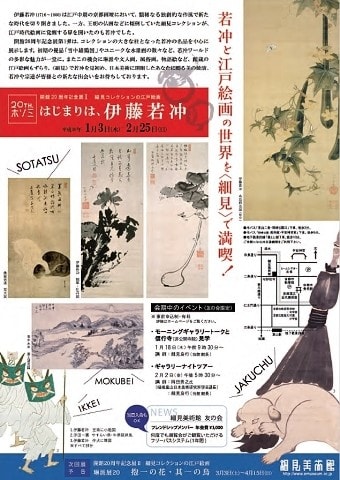

細見美術館は日本美術コレクター・細見亮市から3代に渡って集めた3000点以上ともいわれるコレクションを基礎として開館された美術館で、今回の若冲展は細見美術館の開館20周年記念展の第1回目の企画として開催されています。

初代の細見亮市という方は兵庫県の日本海側の村に生まれ、13歳の時に単身大阪に出て毛織物業界に見習いとして入り、毛織物製造・販売で財を成した方のようですので立身出世を果たした人なのでしょう。

亮市氏は30歳になる頃から美術品の蒐集を始めたそうですが、贋物をつかまされたりしながらも、それを肥やしとしながら鑑定眼を養われていかれたようです。

1998年に開館された細見美術館は、日本の美術品の展示館とは異質な雰囲気のある現代的なアートスペースになっていて、非常に垢抜けた美術館だと思います。

若冲展では美術館所蔵の若冲の作品約20点が展示されていましたが、多岐にわたる技法を駆使した若冲の作品がバランスよくコレクションされているように感じます。

また、展示会では若冲の他にも俵屋宗達・尾形光琳・池大雅などの作品も展示されていますので、日本画をダイジェスト的にも楽しめるものでした。

絵師・若冲について詳しい事は知らないのですが、「奇想の画家」と呼ばれる若冲の作品にはデザイン性の高さ、精密さ、ユーモラスさなどが感じられ、全て同じ絵師が描いたのか?と思ってしまうほど作品に違いがみられます。

下は「鶏図押絵貼屏風」の6枚の絵のうちの1枚で、墨の濃淡で描かれた鶏には躍動感が溢れているように感じます。

絵は6曲1双になっており、他の5枚には番の鶏だったり、ヒヨコを連れた番だったりと情緒豊かな屏風絵になっていました。

若冲の絵をみているとモチーフに生きものを使っている絵が非常に多く、特に鶏にはこだわりがあるのか何枚もの鶏の絵がありました。

下の「雪中雄鶏図」は雪の中で餌を探す雄鶏の精密な絵です。

この系統の鮮やかで派手な絵は、一般に若冲の代名詞のようになっている絵ですね。

「糸瓜群虫図」の絵の中には虫を中心とした11匹の生きものが描かれています。

若冲の絵には鶏をはじめとする鳥類の他にもモンシロチョウなどごく身近な生きものや、同じ方向へ向かって泳ぐ魚類の博物学的な絵、実際にはありそうでないような想像も含めた作品などがあります。

一度見ただけではつかみどころのない絵師だと感じてしまいます。

個人的には「糸瓜群虫図」などの絵を見ていると今森光彦さんを思い浮かべてしまいます。

一瞬を切り取った思いもかけない身近な生き物の姿を描写するということでは共通する面があると思います。

色彩豊かな華麗な作品群や生きものをモチーフとした絵とは別に「鼠婚礼図」などは非常にユーモラスな絵です。

鼠の婚礼に既に酔いの回った鼠が尾を引かれて到着しましたが、宴席から迎えに行こうとする鼠までいるというにぎやかな宴席を描いた何ともいえない愛嬌のある姿です。

展示作品には他にも「仔犬に箒図」「海老図」「瓢箪・牡丹図」などの水墨画とともに、独創的な「伏見人形図」などが展示されていて若冲の作品の幅の広さが分かります。

もっと若冲のことが知りたいと思って若冲の入門書を購入しましたが、本で紹介されている絵にはさらに奥の深い絵師・若冲の姿が伺われます。

細見美術館には平日にも関わらず、次々と来場者があり盛況な様子でした。

それだけ世の中には若冲ファンや若冲に興味のある人が多いということですが、もっともっと数多くの作品を観てみたい!と思える絵師だということには違いはありませんね。