六体の阿弥陀仏を口から吐き出すように念仏を唱える空也上人の像は、学校の教科書にも載っているため、見覚えがある方が多いと思います。

六体の阿弥陀仏を口から吐き出すように念仏を唱える空也上人の像は、学校の教科書にも載っているため、見覚えがある方が多いと思います。残されている空也像での上人は、粗末な衣服で在俗の僧として伝道に励み、貴賎を問わず人々の救済に寄与した方とされますが、その出自は醍醐天皇の第二皇子だとされているようです。

空也上人は平安時代中期の僧で「かくれ念仏」とも呼ばれる「空也踊躍念仏」を始めた方とされます。

「空也踊躍念仏」は、空也上人が始めた「踊り念仏」(念仏を唱えながら踊る)が元になっているとされており、鎌倉時代になると幕府によって制限された念仏が「かくれ念仏」として守り続けられたようです。

六波羅蜜寺では12月に「空也踊躍念仏(重要無形民俗文化財)」として現在も厳修されているそうです。

六波羅蜜寺は951年に空也上人により開基され、西国三十三所第17番札所となる真言宗智山派の寺院です。

寺院は東山五条の入り組んだ町並みの中に溶け込むようにひっそりと建てられていますが、有名寺院だけに参拝者はあとを絶たず、にぎわいのある寺院でした。

かつての六波羅蜜寺はは天台寺院として境内に平家一門の邸館が栄え大伽藍を連ねたといわれます。

平家没落後は本堂のみが焼失をまぬがれたものの、その後に源頼朝・足利義詮による再興・豊臣秀吉や徳川将軍による安堵があり、変遷しながらも寺院は守られてきたようです。

六波羅蜜寺も例に漏れず明治の廃物希釈により寺領の縮小され小さな寺院とはなってしまっており、狭い境内に堂宇が建てられています。

十一面観音の銅像が建てられたその後方には本堂(奥に宝物収蔵庫)があり、手前には弁財天堂。

堂宇としてはほぼこの2棟となります。

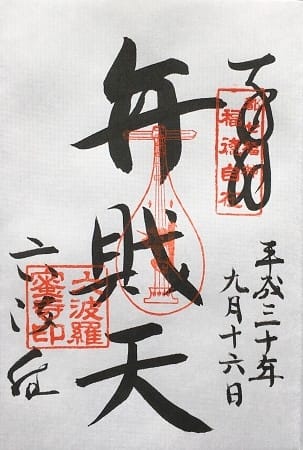

弁財天堂は、日本最古の七福神めぐりとされる「都七福神まいり」の一神として弁財天をお祀りしています。

七福神信仰は室町時代に京都を発祥の地として始まったとされ、六波羅蜜寺の弁財天堂には「日本最古 都七福神ノ一」と書かれていましたから、ここが七福神めぐりの1丁目1番地ということになるのかもしれませんね。

この六波羅蜜寺は平家一門の邸館が栄えた地ということもあるのでしょう。境内には平清盛塚が祀られています。

清盛の墓所とされるところは幾つかあるようですが、五輪塔はかなり古い物であることは確かなようです。

境内には「六波羅浄心苑」と彫られた石柱があり、その奥に墓所があります。

正面には履歴は分からないものの、仏頭石が置かれています。

境内の端に弁財天堂の寺務所があり、七福神まいりの方の御朱印がいただけますので書いて頂いている間に見て回りましたが、地蔵菩薩石像と並んで「水掛不動」「銭洗い弁財天」などがありました。

「水掛不動」に水をかけて拝みますが、水をかけると石が水を含んで色が変わっていく様が面白いですね。

さて本堂は1363年の修営で明治以降荒廃していたそうですが、1969年に解体修理されて色鮮やかな姿に戻り、重要文化財に指定された建築物となっています。

内陣には厨子が3個あり全て閉じられているものの、お前立ちの十一面観音像が2躰安置されています。

厨子の中の「十一面観音立像」は平安時代の像高258cmの国宝に指定されている巨像ですが、12年に一度公開される秘仏だそうです。

外陣には「夜叉神」が2躰祀られていましたが、かつては祠にでも祀られていたのでしょう。

めったに観る機会はそれほど多くはない護法善神に驚きます。

本堂の縁を歩いて行くと宝物収蔵庫へ行くことが出来ます。

「木造空也上人立像」が有名な六波羅蜜寺ですが、宝物館にはなんと14躰もの重要文化財の仏像が展示されているのです。

入館してすぐ右には「薬師如来坐像(藤原期・重文)」と如来を守護する四天王(持國・多聞・増長・広目、全て藤原期の重文)。

大きさといい、造作といい圧倒されるような仏像群です。

ポストカードより

宝物館入って正面には「木造閻魔王坐像(鎌倉期・重文)が怖しい表情で鎮座しており、「司命」「司録」の眷属を従えています。

初めて観たのは「奪衣婆像」の木像でした。

奪衣婆は、三途川で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼のことで“しょうづかのばば”とも呼ばれますが、上半身裸で何とも不気味な表情の像です。

さらに快慶の弟子長快の作とされる「弘法大師坐像(鎌倉期・重文)」、「夢見地蔵」とも呼ばれる運慶作の「地蔵菩薩坐像(鎌倉期・重文)」。

珍しいのは鬘を持った「鬘掛地蔵立像(平安期・重文)」で手には鬘が掛けられている珍しい仏像でした。

また「湛慶坐像(鎌倉期・重文)」や「運慶坐像(鎌倉期・重文)」などの人像では鎌倉仏ということもあって、表情のリアルさは実に見応えがあります。

ポストカードより

意外だったのは「井伊直政坐像」で、慶長7年の銘があります。

不思議な取合せに思いますが、六波羅蜜寺は井伊直政の菩提が納められている寺院だそうなんです。

井伊直政の横には「平清盛坐像(鎌倉期・重文)」。この清盛像も教科書などに載っている仏像で存在感がありますね。

その横に「空也上人立像(鎌倉期・重文)」があり、1.16mの像は評判に違わず見事な仏像です。

胸には金鼓、右手に撞木、左手には鹿の杖をついて口からは6躰の阿弥陀仏が吐き出されています。

宝物館の係りの方にいわれるままに左下から見上げると水晶が光り、左手の甲には血管が浮かぶような造作が確認できます。

ポストカードより

最後に並ぶ「吉祥天女立像(鎌倉期・重文)」を観て宝物館を後にしましたが、見事な仏像群の余韻はいつまでも引かず、素晴らしい仏像群に心が動かされます。

ホッと落ち着きを取り戻したのが“無事かえる”と書かれたカエルが彫られた石だったでしょうか。

“ご無事の帰宅をお祈りしています”と置かれた石には2匹のカエルの彫物が見えますね。

あまりにも有名な「空也上人立像」以外にも六波羅蜜寺には仏像ファンには堪らない仏像が数多く収納されているまさしく仏像の宝庫だと言えます。

西国三十三所巡礼の札所であるにも関わらず、民家の並ぶ街中にあって信仰を集めているのは、市井の人の救済に努めた空也上人ゆかりの寺院にふさわしい姿なのかもしれません。