機会をみて西国三十三所の札所巡りをしていますが、始めた頃は全ての札所はとても巡りきれないと思っていました。

機会をみて西国三十三所の札所巡りをしていますが、始めた頃は全ての札所はとても巡りきれないと思っていました。まだ1/3の札所にはお参り出来ていないとはいうものの、いづれは満願できそうな気持ちになってきたのが不思議です。

京都市内の札所へはすぐに行けるという思いがあって、なかなか足を運ぶ機会がなかったのですが、縁あってやっと参拝に行くことが叶いました。

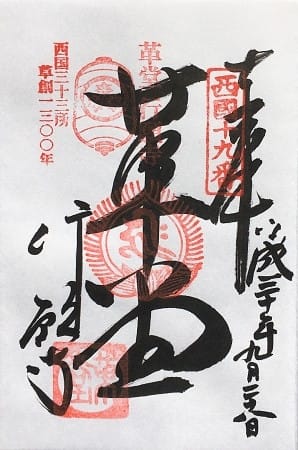

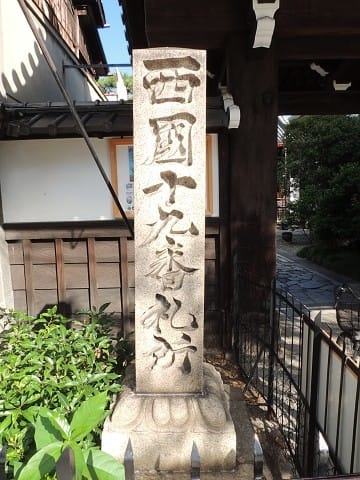

訪れた寺院は中京区にある行願寺・革堂で、京阪電車を乗り継いでの参拝となりました。

行願寺(革堂)は丸太町通りと河原町通りの交差する辺りの町並みに埋もれるような場所にあり、土地勘がなく最初は迷ってしまいました。

このあたりにあるはずなのに見当たらないと困ってしまい、近くのお店の方に聞いてみたところ、寺院から10m程度の所まで来ていたのが分かり、少し恥ずかしくなる。

通りに面した町並みから少し奥に山門があるため見つけられなかったのでしょう。

西国三十三所の札所とは思えないような佇まいではありますが、山門から入山致します。

山門から入った参道の左側に手水舎があり、身を清めることになりますが、手水の近くには熱心なカメラマンがおられます。

何を撮られているのか見ていると、寺院の飼い猫でしょうか?白黒の猫を撮られていたようでした。

狭い境内の奥には鐘楼があり向かってみます。

鐘楼は1804年に建てられたものとされており、堂々たる姿の鐘楼です。

梵鐘を撞くことは出来ませんが、一般住宅も数多いこの界隈ではしょっちゅう鐘を撞くのは少々無理がありそうですね。

行願寺(革堂)は1004年、行円上人により一条小川(上京区)に創建されたのが始まりとされており、1708年の大火により現在地に移されたとされています。

本堂は1815年に建てられたもので、西国巡礼の札所の雰囲気が漂い、参拝者が途切れることはありませんでした。

色鮮やかな大提灯の後方には数多くの奉納額が納められ、長きに渡る信仰の歴史が伝わってきます。

大提灯には「革堂観音」と書かれていますが、寺名が「行願寺」であるにも関わらず俗称「革堂」として親しまれているのは開祖・行円上人の逸話からきているようです。

行円上人は狩猟を業としていたが、身篭った牝鹿を射止めたところ、そのお腹から小鹿が産まれたのを見て、仏門に入られたそうです。

仏門に入った行円は、自分への戒めもあったのでしょうか、射止めた鹿の皮を常にまとっていたことから「皮聖(かわひじり)」とも呼ばれ、行願寺も革堂と呼ばれるようになったそうです。

行願寺(革堂)の御本尊は、行円上人の作と伝えられている「千手観音像」ですが、こちらは通常秘仏で拝観は叶わず。

お前立ちの姿は見えましたがが、内部が暗いためよく見えませんでした。

西国巡礼パンフレットより

境内には本堂の他に「都七福神」の一つとなる「寿老人神堂」、「愛染堂」、「鎮宅霊符神堂」などがあります。

また、「加茂大明神」の五輪塔が建てられていますが、加茂神社(上賀茂・下鴨神社)との関係があるのかもしれません。

中へ入ることは出来ませんが、庫裡も立派な姿で建てられています。

今は本堂と幾つかの堂宇(祠)を残すのみですが、巡礼札所としての歴史は続いているのでしょう。

「都七福神」は日本最古の七福神巡りとされており、“ゑびす神社・松ヶ崎大黒天・東寺・六波羅蜜寺・赤山禅院・万福寺・革堂”となり、七福神めぐりは京都が発祥の地とされているようです。

革堂には寿老人が祀られている他にも七福神の石仏が奉納されており、前には藤袴いい香りをただよわせていました。

境内に建てられた石碑には「開山行円上人布教之真影」と付けられた行円上人の姿が描かれ、「天台大仏師法印 公朝 画」と書かれています。

この「公朝」とは“最後の仏師”と呼ばれる西村公朝さんのことだと思いますが、いろいろな場所に足跡を残されていますね。

下には妙法院門跡・第五十一世門主だった大久保良順さんの言葉が書かれています。

行願寺(革堂)の宝物館には行円上人が身につけていた「牝鹿の皮」若い娘の幽霊が描かれた「幽霊絵馬」が所蔵されているといいます。

「幽霊絵馬」にまつわる悲しい話には江戸後期の幽霊奇譚が伝えられているそうです。