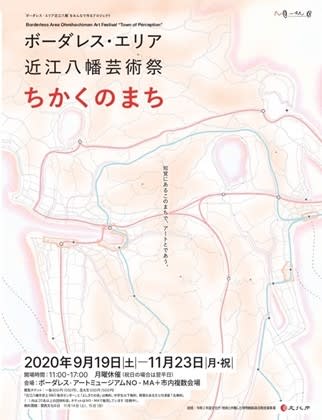

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA美術館の秋の企画展は、「NO-MA美術館」「奥村家住宅」「近江八幡市安土B&G海洋センタ-」「よしきりの池」の4会場で開催されています。

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA美術館の秋の企画展は、「NO-MA美術館」「奥村家住宅」「近江八幡市安土B&G海洋センタ-」「よしきりの池」の4会場で開催されています。「ちかくのまち」の開催場所は、古民家の風情を残す旧市街地の2会場と琵琶湖の内湖「西の湖」の畔の2会場に大別され、今回は西の湖近くの「よしきりの池」へ訪れました。

「よしきりの池」は、小中之湖地区の農業・生活排水をヨシなどの自然の力で浄化して、きれいな水を西の湖に注ぎ込むための水質保全池だといいます。

循環させる水は、農業用水として再利用されることもあるといい、池の畔の一角に設けられている広場が「よしきりの池」会場となります。

道路側から「よしきりの池」を見ると、湿地のようになっている場所に武友義樹 さんの「壺」が置かれている。

指の跡も生々しくも力強い「壺」と、後方には葦が茂って壁のようになっている光景。

この組み合わせは、かつて琵琶湖の内湖だった西の湖の原風景を想像させる。

武友さんの作品は、滋賀県内(特に湖北地方)で見ることが多く、この8月にも三橋真巳さんとのコラボレーション作品を見たばかり。

とはいえ、「よしきりの池」のような自然豊かな場所で見ると印象も随分と異なり、「壺」の力強さと湿地がうまく溶け合っています。

「よしきりの池」での展示は「武友義樹」「坂本三次郎 × 椎原保」「久保寛子」の3アーティスト。

個別に展示されているようで、全域がひとつのインスタレーション・アート作品になっているようにも感じられる。

特に興味深かったのは久保 寛子さんの作品で、「よしきりの池」には3作品が展示されていました。

タイトルは「段山遺跡群(サル)」といい、“段山遺跡群”とは段山という地に古代文明が存在したと架空の話を設定して、動物や人体などを創作した立体作品のシリーズのようです。

久保さんは、先史芸術や民族芸術・文化人類学の学説などにインスピレーションを得ながら、鉄や防風ネットを素材に巨大なオブジェを作り出す作家と紹介されています。

専門的でアカデミックな芸術の教育も受けられている方だといい、昨年の「ボーダレス・エリア近江八幡芸術祭 ちかくのたび」では「やさしい手」という作品が公開されています。

「ちかくのたび」には行くことが出来なかったたけ、「やさしい手」は写真で見ただけですが、衝撃的な作品でしたので記憶に残っていました。

葦の壁のような池の自然の姿と、防風ネットで造った極めて人工的な動物の組み合わせのアンマッチさも、かえって想像力が掻き立てられて面白いと思います。

想像を絶する作品だったのは池の上に浮かぶ「土頭」という作品。

「土頭」を水面上に浮かべるのは初めての試みだとありましたが、この作品は「水頭」へと変質している。

水面に大きな横顔が浮かんでおり、神秘的で超自然的な物を見た時のような興奮を覚えます。

顔は空に向かってメッセージを放つようにも見え、ドローンか何かで上から見下ろしてみたい衝動が起きます。

太古の昔に宇宙にいる存在に対して、コンタクトしようとしているような顔。

それは神にむけてなのか、かつて地球に降り立った先祖にむけてなのか...いろいろな想像を掻き立ててくれる作品だと思います。

久保さんの3つ目の作品は「段山遺跡群(トビ)」といい、武友さんの「壺」が並ぶ湿地の横に展示されている。

この作品も自然環境の中に人工物が置かれてあり、有機物と無機物のアンマッチが面白い作品となっています。

プリミティブという感性がさらに進んだ作品として坂本三次郎さんのミクストメディアの展示がありました。

坂本さんは、暮らしていた福祉施設の空き地に、身近にあり自らの関心を刺激するものを拾い集めてきては作品を製作していたといいます。

しかも坂本さんは作品制作を70歳頃から始められて、亡くなる2016年まで毎日行っていたそうでもあります。

まるで空の上から見てもらうための地上絵のようにも見えますし、自身の聖域を造っているようにも見えます。

坂本三次郎さんは既にお亡くなりになっていますので、今回の展示は現代美術家の椎原 保さんが坂本さんの作品の写真と関係者の証言を手掛かりに再現を目指したものだといいます。

説明板には“写真をそのまま再現することは出来ない。彼の日常感覚になりきった行為の再現です。”とあり、タイトルも「坂本三十郎の行為の再現」となっています。

武友さんの「壺」の一つを取り上げてみます。

「壺」は、粘土を紐状にして積み上げたものですが、土が乾き始めると、それ以上積み上げるのが嫌になるそうです。

よって夏場の作品は背が低く、冬場の作品は高くなるとのことで、その時の気持ちによって作品の傾向が変わるようですね。

かつて織田信長が築いた安土城があった時代、安土城は3方を内湖に囲まれた城郭だったとされ、内湖は水運と防御に役立っていたとされます。

安土城と琵琶湖の間にあった内湖の内、戦後に弁天内湖・伊庭内湖(小中之湖地区)・大中の湖は干拓されて農地となって姿を消しました。

(干拓された面積は1万平方メートル)

唯一残された西の湖は、琵琶湖のラムサール条約湿地登録エリアに指定されており、西の湖巡りなど観光資源となると共に、野鳥が多く飛来する探鳥地にもなっています。

西の湖の大きさは2.8キロ㎡となっていますが、実際に周囲を巡るとかなりの大きさを感じ、琵琶湖の北にある余呉湖よりも広い。

近江八幡芸術祭『ちかくのまち』は、「近江八幡市安土B&G海洋センタ-」「よしきりの池」、「NO-MA美術館」と向かいの「奥村家住宅」の4会場での開催となり、今回は「よしきりの池」にだけ訪れました。

すぐ真向かいにあった「近江八幡市安土B&G海洋センタ-」には小西節雄さんの「カカシ」の作品群が見えていましたが、時間が早くてまだ開場されていなかったのは誤算です。

芸術祭は11月23日まで開催されていますから、日を改めて残りの3会場へ行くことにしましょう。