京都国立博物館では『西国三十三所 草創1300年記念 特別展 聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─』が新型コロナ感染症の流行によって一旦は中止の憂き目に遭いながらも無事開催されています。

京都国立博物館では『西国三十三所 草創1300年記念 特別展 聖地をたずねて─西国三十三所の信仰と至宝─』が新型コロナ感染症の流行によって一旦は中止の憂き目に遭いながらも無事開催されています。正直、もう行けないのではないかと諦め気分もあったのですが、思い切って行くべしということで、足を運びました。

この時期、館内は空いているだろうとの予想は外れて、しばらく列に並んで入館を待つことになり驚く。

この日はちょうど「経典にみる観音菩薩」の記念講演会があり、整理券確保のために通常よりも来館者が多かったのかもしれません。

来館者の方の中には、僧衣の方や外国人(おそらく台湾の方)のグループも来館されており、国際色も豊かです。

音声ガイドは一般的なガイドにプラスして、いとうせいこう&みうらじゅんの見仏記コンビがナビゲーターということで、違った意味での見方が出来る特別展となりました。

特別展の内容で想像していたのは、西国三十三所札所にまつわる仏像・仏画展のようなものでしたが、いい意味で想像は外れ、あらゆる視点から西国巡礼の姿を映し出すような構成となっていました。

また、展示品は飛鳥時代~江戸時代まで長期にわたっていることから、時代ごとの西国巡礼に対する受け入れ方の変遷も分かりやすくなっています。

第1章は「説かれる観音」として仏像と経典が中心となる構成となっており、飛鳥~奈良時代の観音像8躰と経典が展示。経典では縫字の法華経の完成度の高さに驚きます。

鋳造製の観音像は、それぞれ味わいがある中で岡寺(龍蓋寺)の「菩薩半跏像(奈良時代)」が美しさという面ではもっとも魅かれる仏像でした。

他にもスーパーモデルのような体形にアルカイックな笑顔を浮かべる「観音菩薩立像(壷阪寺)」や頭部と右手の肘から先が欠損した「菩薩立像(石山寺)」が印象に残ります。

異形の姿に驚かされるのが「観音菩薩立像(一乗寺)」。異様に大きな顔に縮こまったように小さな腕と手は、なぜこんな異形の姿にしたのか不思議に思われる特筆的な仏像です。

第2章は「地獄のすがた」として「六道絵」や「餓鬼草紙」「十王図」などの画が中心となる。

平安~鎌倉期に描かれた「餓鬼草紙」は、飢えや喉の渇きに苦しみながらも、死ぬことも許されず(もう死んでいるけれど...)救いのない苦しみを描き出しているといいます。

大津市の聖衆来迎寺の「六道図」は、源心(恵心僧都)が『往生要集』の中で説いた六道(地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人間・天上界)を描いたもの。

閻魔大王の裁かれ、生前の罪でそれぞれの地獄へ落される画には背筋が凍る思いがします。

聖衆来迎寺で六道絵15幅の模本を虫干会で見たことがありますが、オリジナルを見るのは初めてで、同じ画ながら印象は随分と異なります。

第3章「聖地のはじまり」では西国三十三所に関わる人物と霊場寺院の縁起書や曼荼羅などが展示。

寺院の縁起については音声ガイドでの解説が画を理解するのに大いに参考になりました。

西国三十三所巡礼は、当初は修行僧や修験道たちが中心だったとされますが、室町時代以降は武士や庶民も巡礼を行うようになったといいます。

寺院は天変地異や戦乱で荒れた寺院を立て直すために、勧進状や観音曼荼羅によって巡礼者を集め、浄財を募るようになっていったとされます。

第4章「聖地へのいざない」では「三十三所観音曼荼羅」や各寺の「参詣曼荼羅」、勧進状などが紹介されます。

参詣曼荼羅では在りし日の寺院を鳥観図のように描くのですが、画の上部には“太陽と月”が対称して描かれているのが面白い。

「施福寺参詣曼荼羅」は1581年に織田信長に焼き払われる前の槙尾山の伽藍を描いており、寺院の財源確保のための勧請に用いられたとみられています。

室町期以降に西国三十三所巡礼が一般化していったのと、戦乱の世や迫害が続いた時代以降の勧進はどこかでリンクしていたのでしょう。

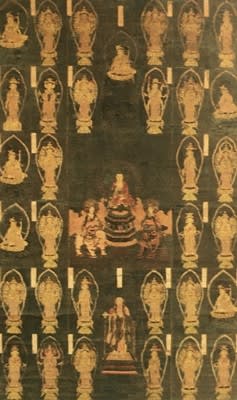

滋賀の「観音正寺曼荼羅」では釈迦三尊を中心にして下に聖徳太子を配し、周囲を三十三所本尊が曼荼羅のように描かれる。

こういう画は鎌倉期以降から描かれるようになったとされますが、既視感があるのは現代でも見かけるような図柄からなのかもしれません。

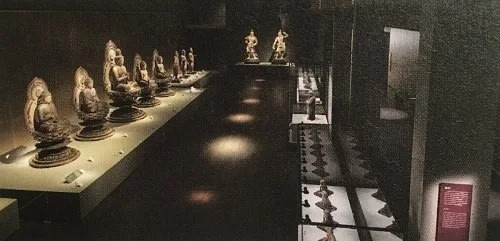

今回の特別展での最大のみどころはやはり第5章「祈りと信仰のかたち」で展示される仏像群の素晴らしさでしょうか。

特別展では3Fから順に2F、1Fと降りていくのですが、1Fへの階段へ向かう途中で1Fが見渡せる場所があり、ここへ行くと期待に気持ちが高揚し、下に見える仏像群に心踊る心境となります。

(今回の特別展のものではありませんが、今回同様に安祥寺委託の「五智如来坐像(国宝)」が中央に展示されていた。)

第5章では「聖観音・十一面観音・千手観音・如意輪観音・馬頭観音・准胝観音・不空羂索観音」の七観音が全て揃って紹介されており、懸仏や仏画・観音厨子など32点が展示。

強烈なインパクトがあったのは、まず醍醐寺の「千手観音立像(鎌倉期)」で、カヤの一木造りの千手観音は一材から彫りだした影響か手が前に向かっており、横に手の広がりはない。

光背はなかったので特に目立ったのかもしれないが、この千手さんは何度でも見たくなる仏像です。

対称的に粉河寺の「千手観音立像(平安期)」は平安期らしい穏やかさと優しさを感じる仏像で、衣紋の彫りは浅く、落ち着いた仏像に見える。

西国三十三所の霊場は総距離1000キロにも及びますから、仏師集団や時代から受けた影響にも違いがあると考えられ、一同に仏像が並ぶと何となく特徴的なものも見えてきます。

圧倒されたという点では松尾寺の「馬頭観音座像(江戸期)」でしょうか。

松尾寺に参拝した時には写真のみの公開でしたが、それだけでもかなりの衝撃を受けており、今回やっと実物を目にすることが出来ました。

江戸期の仏像としても群を抜いて秀逸だと思います。

竹生島「宝厳寺」といえば、「宇賀弁才天」が思い浮かびます。

西国巡礼札所本尊としては秘仏の「千手観音像」となりますが、この「聖観音立像」は宝厳寺の本堂・弁天堂の後陣で破損した状態で安置されていたものだという。

近年、修復されたといい、横や後ろから見るとやや前傾姿勢なのが正面から見るとそうは見えないところが興味深く、平安期の仏像の良さが伝わる仏像だと思います。

この機会でないと出会えないかもしれない仏像群に堪能した後、第6章「巡礼の足あと」へと移動します。

西国巡礼が広がりだすと、旅の要素が加わるようになり、歌川広重や歌川国貞は「観音霊験記」などを描き、一種の旅のガイドブックのようなものも求められるようになったようです。

また、朱印や籤・奉納された巡礼札のようなものも盛んになり、現代の西国巡礼の基となるような変化があったようです。

第7章「受け継がれる至宝」では「三十三所」というキーワードだけでは語れない各寺院固有の寺宝について紹介されています。

この章で紹介される寺宝は、「銅板法華説相図」や「太刀」「密教法具」など多岐にわたり、寺院それぞれの寺宝が展示されており、興味深く見ることが出来ました。

特別展の踊り場から下の通路で何かイベントをやっていたので上から覗いてみる。

あの着ぐるみは「虎形 琳丿丞こと『とらリン』」といって京都国立博物館の公式キャラクターだそうです。

愛想良く手を振ってくれましたよ。

...ということで平成知新館を出て博物館の庭園を一回りしてみることにする。