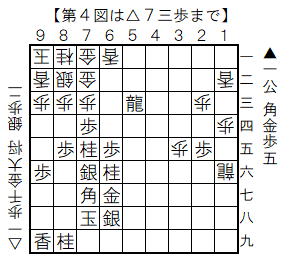

第4図以下の指し手。▲7三同歩成△同桂▲8四歩△6五香▲8三歩成△6六香▲8二と△同金上▲5一竜△7一歩▲6六金△7四桂▲6七金△6六歩▲5七金△6七銀▲同銀引△同歩成▲同銀(第5図)

左の藤原息子君は負け、相手氏が丁寧に勘所を教えている。

私はさして考えず▲7三同歩成と取ったが、△同桂を軽視した。これが△6一香とタッグを組み、けっこうな脅威になっている。私は▲8四歩と突きだしたが、いささか証文の出し遅れだ。一歩氏に△6五香~△6六香と走られては、もう「勝負」である。

戻って▲7三同歩成では、▲8四歩だった。これに△7四歩なら▲8三桂不成△同銀▲同歩成で先手勝勢。

本譜は△7四桂から△6六歩と食いつかれ、部分的には穴熊ペースといってよい。あの将棋がこうなるから、将棋は恐ろしいのだ。

▲6七同銀の第5図は、負けも覚悟していた。

第5図以下の指し手。△6六歩▲同銀△同桂▲同金△7六銀▲8三桂打△同金直▲同桂不成△8二玉▲9一角(投了図)

まで、一公の勝ち。

背後にギャラリーがいる雰囲気があるが、自分が主役になったようで、気分は悪くない。

第5図では△8六桂がイヤだったが、▲8八玉で耐えていそうだ。

本譜の△6六歩も厳しく、▲同銀△同桂▲同金に△7六銀と進み、次は△6六竜▲同角△6七銀打▲6九玉△6八金の狙いがある。

しかし私は待望の▲8三桂打。なおここで、1枚でも多く手駒を増やそうと▲7六金△同竜をやると、後手陣の上部が厚くなり、先手が負ける。

△8三同金直▲同桂不成に△8二玉。これは▲9一角で、簡単な詰みである。実際ここで一歩氏が投了した。

すぐにギャラリーが口を出し、「最後、△8二玉で△8三同金なら?」と言った。今回、感想戦は二言三言まで、と制限されているが、これは質問したくなるところだろう。

秒読みの私は、以下▲7一竜△8一桂▲7六金△同竜▲8一竜△同玉▲4五角とかを考えていたが、これは先手負けの流れだ。

しかし詰ますにしても、▲8一金△同玉▲7二銀△同玉▲6一角は△8一玉で詰まない。

しかし私は平静を装い、「練習将棋なら詰ましに行きますけどね。▲8一金△同玉▲7二銀で……」と言ったあとで、△同玉▲6三銀(参考図)に気がついた。

以下△6三同玉▲5四角△7四玉▲7五金打まで詰み。ただ対局中は私も混乱していたので、△8三同金と取られていたら、勝敗はどう転んでいたか分からない。

全5局が終了し、3勝2敗。交流戦とはいえ、チーム連勝スタートは初めてではないだろうか。

すぐに3回戦である。次は「幕張本郷チーム4」と。

私は引き続き大将で、以下山野氏、藤原息子君、木村晋介会長、三上氏となった。

木村会長は前局も負け。すっかり勝ち運に見放されている感じで、もはや勝利期待値がない。私と山野氏は、「残り4人で3勝を狙おう」と話したものだ。

私の相手は小学生と。私は小学生の相手がイヤで、勝っても負けても味が悪い。将棋は年齢の枠を越えてできるゲームだが、それゆえに指しにくいこともあるのだ。

少年に振ってもらい、私の先手で対局開始。▲7六歩△8四歩。ここで▲6八銀だと、後手が急戦矢倉でバリバリ攻めてくるのだろう。といって▲2六歩では角換わりの▲4八金~▲2九飛となる。あの形はもういいので、私は▲6八銀△3四歩▲6六歩から、中飛車に振った。

少年は△4二玉とせず、△4二銀とした。ハハア、この少年、級位者だな、と思った。

さらに△3三銀。だが△4四銀と上がられて、はたと思った。これはゴキゲン中飛車用の対策法ではないか?

さらに少年は、△6四銀~△7三桂。△8四飛と浮き、△7五歩ときた。

なるほど、現代の中飛車は、ゴキゲン中飛車なのだ。よってその対抗策も、二枚銀を繰り出す形が主流になっているのだ。

少年の仕掛けに、私は千日手で逃れる手も考えたが、この序盤でそれをやったら笑われるので、回避。しかし左銀を8七にやらざるを得ず、しかも▲7七金と立つ形になり、進展性がなくなってしまった。

右の宮野氏は耀龍四間飛車を指している。宮野氏も最新戦法を取り入れているようだ。

こちらは双方じりじりと手詰まりになり、少年は△3一銀~△2二角と退却する。これも柔軟な発想というべきだが、私には指せない。

しかし第1図からの少年の次の手は、疑問であろう。

第1図以下の指し手。△3三金▲5五銀△同銀▲同飛△1三角▲4六銀△4二銀▲1五歩△同歩▲同香△4六角▲同金△1五香▲6一角△6二金▲8三角成△6四飛(第2図)

少年は△3三金と上がったが、さすがに疑問手と思う。私は▲5五銀と出て、これは指しやすくなった。

だが銀交換後の△1三角もなかなかの手で、私は▲4六銀と入れざるを得ない。▲7五銀がなくなって、この辛抱は痛かった。それとも▲4六銀では、じっと▲7八金と引いておくのだったか。

△4二銀に私は▲1五歩と突いたが、やや急いだ。△同歩に▲同香も承知の上だが、いざ二枚換えになってみると、やはり得策ではなかった。

私は▲6一角。以下△5一金なら▲8三角成△6四飛▲7三馬でよしという読みだが、△5一金で△6二金があることに気付いた。これだと▲7三馬とできない。

してみると▲6一角では、反対側から▲8三角だったか。以下△8四飛▲6一角成なら▲5三歩成も見て、本譜よりベターだった。この辺り、もっと読みを入れるべきだった。

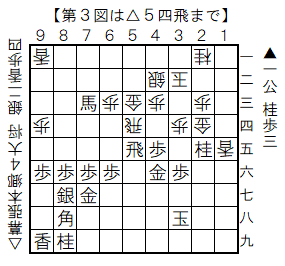

第2図以下の指し手。▲2四歩△5三歩▲2五桂△2四金▲5三歩成△同金▲7三馬△5四飛(第3図)

第2図で指す手が分からず、私は▲2四歩と突いた。△5三歩には▲4四歩が△1五香取りだが、いかにもダサイ。そこで▲2五桂と跳んだ。△2四金とは躱されるが、△2五金の余裕はないと思った。

▲7三馬には△5四香かと思ったが、△5四飛も負担になっている飛車を捌く意味で、好着想だ。

ここで次の手がどうだったか。

(20日につづく)