こんばんは。

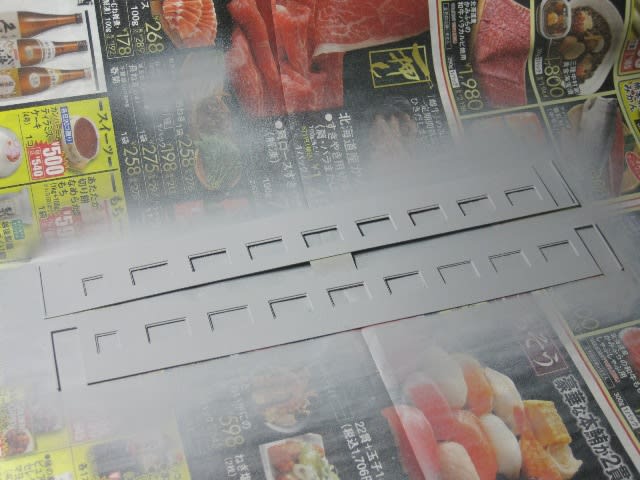

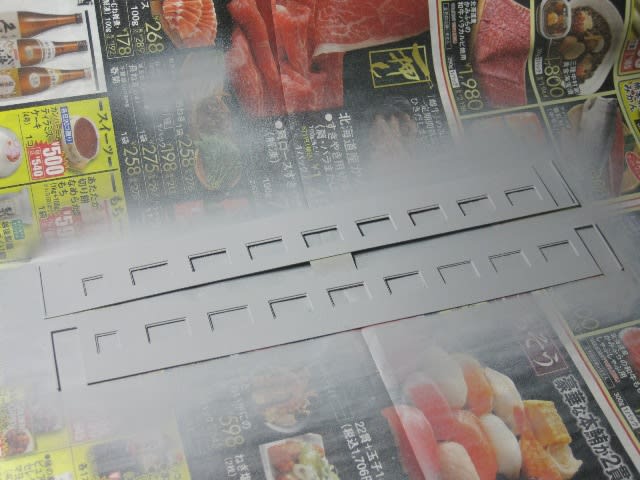

オロ36は窓枠を貼り、サフがけをしました。窓枠はt0.2mmくらいの薄紙を使い、側板に貼り込んだのちに窓を抜いています。窓を抜いてから貼り合わせると微妙にズレたりするため、最近たまにやる工法なのですが、側板の厚さ分浮いた状態でカッターの刃を動かすことになるため、並行に動かさないと返って見苦しくなります。今回もイイ感じで抜けたのは半分くらいでしょうか?(汗)

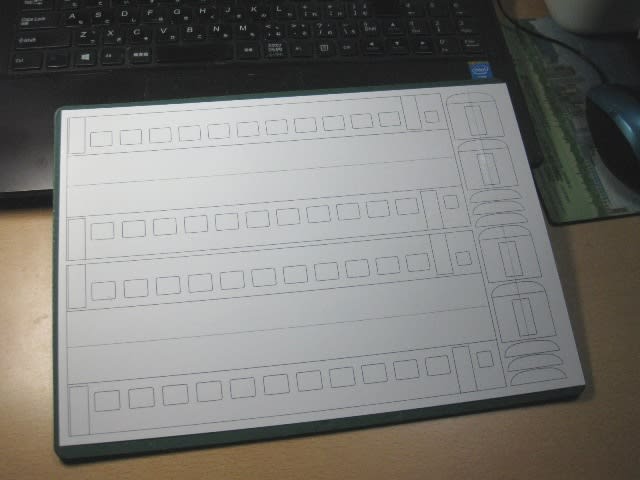

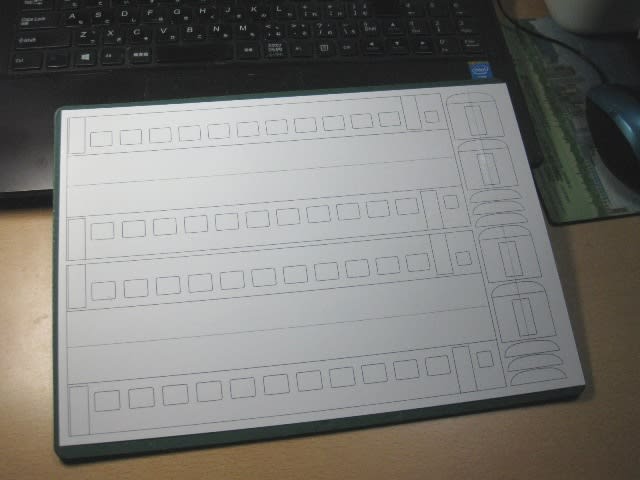

調子に乗ってナハ10もケガいてしまいました。正確には手ケガキではなくPCで作った型紙を出力したものです。軽量客車にあやかったわけではありませんが、この車両では初めて#300の薄手のスノーマット紙(t0.35mm)を使ってみました。いつもは#400(t0.45mm)なので手触り感としては少し弱々しい感じがしますが、裏貼りや補強材で強度を確保していきます。まだやってませんが屋根の曲げや窓抜きは、こちらの方がだいぶ楽そうです。結果が良好なら当工場の標準素材としていきたいと思います。

しかしこの10系の屋根カーブを再現するのは難しいですね。何度も描き直したのですがまだ納得がいきません。3つくらいの円弧が合成されているような感じです。とりあえず今回はこれで作りますが、できれば図面で実際の寸法を確認したいところです。

所属記号の表記場所の疑問については「客車倶楽部」の掲示板の過去ログの中に正解を発見しました。クモイ103氏が投稿者の質問に答えているもので、形式番号の上に所属表記を行うようになったのは昭和27年8月からで、昭和34年6月の車両塗色及び標記方式規程の改定に伴って現在の位置(車体側面左下隅)に変更されたとのことです。ぶどう色1号が同2号に変更されたのと同時だったというわけです。

準急アルプスは昭和33年に登場し、昭和35年に昼間のDC準急に名前を譲って「準急穂高」として生まれ変わっていますから、わずか2年の運転期間のまん中あたりで規程が変わっていることになります。これはやっかいですね。さてどうしましょう。

もっとも、車両称号規程(形式)の変更と違って表示位置の変更だけなので、直ちに一斉書き換えが行われたとは考えにくく、塗装の塗り直しに合わせて書き替えられたのではないでしょうか。つまり、所属と形式番号と2段書きで、塗色もぶどう色1号のまま「アルプス」としての運行を終了した車両が多かったのではないかと推定されます。

というわけで、この模型では所属と形式番号は2段書き、塗色はぶどう色1号という仕様でまとめてみたいと思います。ただ、EF13とマヌ34はもう少し時代が下った昭和40年代の客車も牽かせたいので、ぶどう色2号+新表記としたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

オロ36は窓枠を貼り、サフがけをしました。窓枠はt0.2mmくらいの薄紙を使い、側板に貼り込んだのちに窓を抜いています。窓を抜いてから貼り合わせると微妙にズレたりするため、最近たまにやる工法なのですが、側板の厚さ分浮いた状態でカッターの刃を動かすことになるため、並行に動かさないと返って見苦しくなります。今回もイイ感じで抜けたのは半分くらいでしょうか?(汗)

調子に乗ってナハ10もケガいてしまいました。正確には手ケガキではなくPCで作った型紙を出力したものです。軽量客車にあやかったわけではありませんが、この車両では初めて#300の薄手のスノーマット紙(t0.35mm)を使ってみました。いつもは#400(t0.45mm)なので手触り感としては少し弱々しい感じがしますが、裏貼りや補強材で強度を確保していきます。まだやってませんが屋根の曲げや窓抜きは、こちらの方がだいぶ楽そうです。結果が良好なら当工場の標準素材としていきたいと思います。

しかしこの10系の屋根カーブを再現するのは難しいですね。何度も描き直したのですがまだ納得がいきません。3つくらいの円弧が合成されているような感じです。とりあえず今回はこれで作りますが、できれば図面で実際の寸法を確認したいところです。

所属記号の表記場所の疑問については「客車倶楽部」の掲示板の過去ログの中に正解を発見しました。クモイ103氏が投稿者の質問に答えているもので、形式番号の上に所属表記を行うようになったのは昭和27年8月からで、昭和34年6月の車両塗色及び標記方式規程の改定に伴って現在の位置(車体側面左下隅)に変更されたとのことです。ぶどう色1号が同2号に変更されたのと同時だったというわけです。

準急アルプスは昭和33年に登場し、昭和35年に昼間のDC準急に名前を譲って「準急穂高」として生まれ変わっていますから、わずか2年の運転期間のまん中あたりで規程が変わっていることになります。これはやっかいですね。さてどうしましょう。

もっとも、車両称号規程(形式)の変更と違って表示位置の変更だけなので、直ちに一斉書き換えが行われたとは考えにくく、塗装の塗り直しに合わせて書き替えられたのではないでしょうか。つまり、所属と形式番号と2段書きで、塗色もぶどう色1号のまま「アルプス」としての運行を終了した車両が多かったのではないかと推定されます。

というわけで、この模型では所属と形式番号は2段書き、塗色はぶどう色1号という仕様でまとめてみたいと思います。ただ、EF13とマヌ34はもう少し時代が下った昭和40年代の客車も牽かせたいので、ぶどう色2号+新表記としたいと思います。

よろしければ1クリックお願いします。