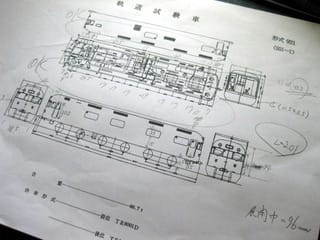

こんばんは。

梅雨前線の影響で肌寒い雨の夜になっています。明日は回復するでしょうか。

この湿気のなか、台車の加工と塗装を敢行しました。

まずDT200の板バネ部分を糸ノコで切断します。

さらに四角い出っ張りもカットして、軸バネまわりがスカスカの状態にします。

このあと前後の軸箱の間に、t1.2mmプラ板から1.5mm幅に切り出した"梁"を瞬着で取り付けていますが、写真を撮っていませんでした。

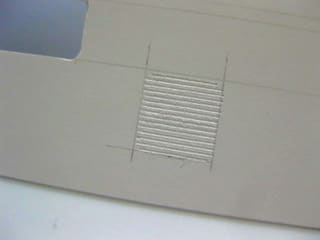

床板や0系に使うDT200と一緒に艶消し黒を吹きます。

こんな感じで仕上がりました。

梁にグレーを色差ししてから台車を組み立て、床板に取り付けたところです。一気に軌道検測車らしくなりました。

真横から見ると、頭でっかちなプロポーションがよくわかりますね。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

梅雨前線の影響で肌寒い雨の夜になっています。明日は回復するでしょうか。

この湿気のなか、台車の加工と塗装を敢行しました。

まずDT200の板バネ部分を糸ノコで切断します。

さらに四角い出っ張りもカットして、軸バネまわりがスカスカの状態にします。

このあと前後の軸箱の間に、t1.2mmプラ板から1.5mm幅に切り出した"梁"を瞬着で取り付けていますが、写真を撮っていませんでした。

床板や0系に使うDT200と一緒に艶消し黒を吹きます。

こんな感じで仕上がりました。

梁にグレーを色差ししてから台車を組み立て、床板に取り付けたところです。一気に軌道検測車らしくなりました。

真横から見ると、頭でっかちなプロポーションがよくわかりますね。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村