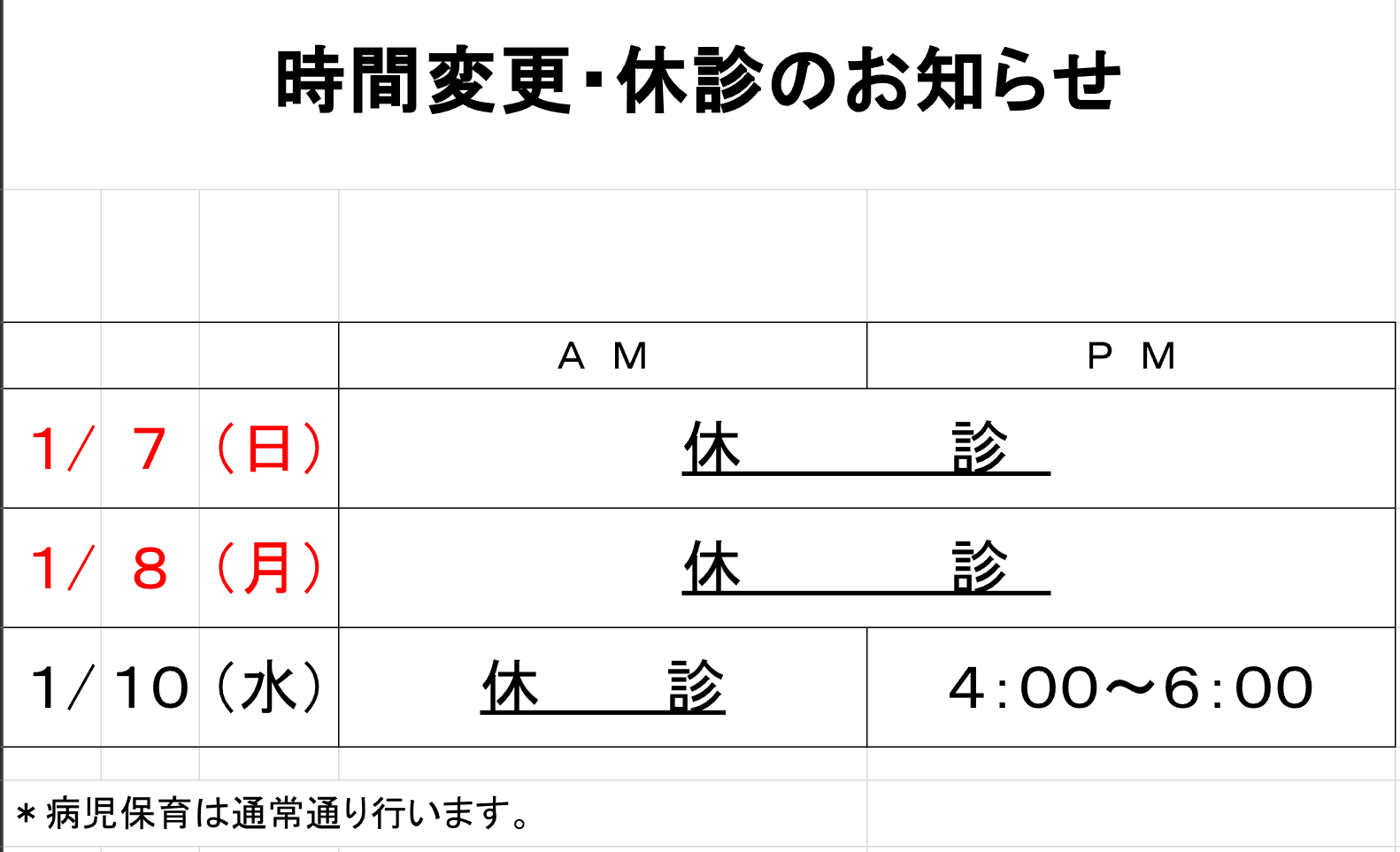

小坂クリニックの日程です。

連休、お休みをいただきます。

よろしくお願い致します。

現場の医療レポートがありましたので転載します。

●現場の医師の孤軍奮闘

●薬の不足

●検査薬の不足

●手洗いができない

●水、電気、食糧がない

●道路、海路、空路がない

●精神的ストレス

*******朝日新聞2024.1.5*******

https://digital.asahi.com/articles/ASS154GZ6S15UTFL005.html

災害関連死「増える可能性」 発災翌日から支援入りの医師が警鐘

能登半島地震の発生翌日から災害医療支援チームとして被災地に入った日本医科大の横堀将司教授(救急医学)が5日、朝日新聞の取材に応じた。水や電気だけでなく、食料や薬の供給が途絶えている地域があり、「災害関連死が多く発生する可能性がある」と物資や医療の支援強化を訴えた。

横堀さんのチームは、車で2日夜に石川県七尾市内の病院に到着。翌3日午前に穴水町の障害者施設で診療したあと、さらに北上して、同日夕方から能登町小木地区の避難所で被災者の診療にあたった。

「薬も水もない」

横堀さんによると、避難していた住民は地区の小学校に約150人、中学校に約760人。一方、医師は1人しかおらず、孤軍奮闘の状況だったという。

「明日のご飯がない、明日の水がないという世界。被災者は、物資や医療支援がすぐに届かないなかで、孤立感を抱えて過ごしている。精神的なストレスを感じている人も多い」と横堀さんは話す。

高齢者では持病の薬を飲んでいる人が多いが、医薬品の在庫がなく、物流も滞っているため、十分な薬を処方しきれない状況だという。また、避難所には、ベトナムやインドネシアから来た外国人も100人ほど身を寄せており、言葉が通じない問題も生じているという。

これから懸念されるのは感染症だと指摘。抗菌薬はなく、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査キットもわずかしかないとし、「唯一できることは隔離だが、隔離室をたくさんつくれば、今度はそこだけで暖房の燃料を取られてしまい限界がある」。

トイレも不足し、断水のため、手が洗えないため、感染症対策が急務だという。

道路寸断も 「初期支援の遅延、否めない」

今回の震災では、地割れや土砂崩れで道路が寸断され、各地から派遣された災害医療支援チームが被災地に入りにくい状況が続いている。発生当初は天候や津波などの影響もあり、海路と空路もうまく機能せず、「初期支援の遅延は否めない」と横堀さんは指摘する。

「私たちも昨日まで通れた道が、余震で今日は通れないということも経験した。継続的な医療の支援は必須だが、被災地にどうたどり着くか、しっかり考えていかなくてはいけない。災害関連死を一人でもなくす努力が必要だ」

横堀さんのチームは医師2人、看護師1人、救急救命士1人。民間病院を支援する全日本病院医療支援班(AMAT)として出動し、5日未明に日本医大に戻ってきた。日本医大は現在、第2陣として別のチームを被災地に送っている。(阿部彰芳)

「中央区障害者計画・第7期中央区障害福祉計画・第3期中央区障害児福祉計画」へのパブリックコメントを提出致します。

よろしくご検討の程、お願い致します。

第1、総論

1、パブリックコメントの実施時期について

今回の12/12(火)-1/5(金)は、年末年始のたいへん忙しい時期であり、皆多忙であり、パブリックコメントを考えてられないのが実情ではないかと考える。正月休みをまたいでいただいたのはありがたいが、成人の日の連休を明けた1/9(火)にしていただけるとありがたいと考えます。

2、「インクルージョン教育の推進」を、個性豊かに輝ける環境づくりに施策として追加すること及び教育委員会と有機的な連携体制を取ること

将来目指すべきは、障害の有無を問わず、一緒に学べるインクルージョン教育を推進していくことであると考えます。それにより、一緒に学び、一緒に社会で助けあるのであると考えます。その社会の実現のためにも、施策の追加をお願いします。

また、教育委員会と有機的な連携体制を今後もとり、インクルージョン教育を実現していくこと。

3,相談体制の強化、『高齢者保健福祉計画』との有機的な連携

複合的な相談を受けられるように、また、高齢者福祉の問題と障害者福祉の問題が、同じ場所で受けられるように受ける側がうまく連携をし、制度も、うまく使い分けをすることを求めます。この点からは、同時期策定作業中の『高齢者保健福祉計画』(71頁)においても包括的相談支援体制の構築として重点事業に挙げているところであり、同計画との有機的な連携体制の構築を心よりお願い申し上げます。

さらには、障がいのある方の高齢化に伴い、「地域包括支援センター(お年寄り相談センター)」がその専門性を維持しつつも総合的・包括的な相談を受けられる体制整備も求めます。

4,中央区自立支援協議会への都市整備部長、環境土木部長の参加

まちのバリアフリーが喫緊の課題であり、本計画も施策11に安全・安心なまちづくりの推進と掲げている。

ならば、それを推進するまちづくり部門からも自立支援協議会へ委員として参画していただき、施策11を前進すべきと考えます。

かつてから、自立支援協議会にまちづくり部門からの参加が欲しい声は出されており、よろしくお願い致します。

5,ICTを有効活用して、いつでも好きな時に外出できる環境の整備を施策として追加

発展が目覚ましいICT技術を、障がいのあるかたの外出支援に有効活用できるように、その活用を自立支援協議会で検討することや、本計画でも重点事業に入れていただきたい。

本計画の施策の方向性3誰もが共に暮らせるまちづくりに、施策として、「ICT技術の積極活用」を入れることを求めます。

自動運転車や、目の不自由なかたへの盲導犬の代わりをするカメラ機能の搭載、本人の代わりになって働いたり授業を受けたりするロボット、ALSのかたへの思考するだけで動作が可能になる機械の開発と導入費補助など、様々な利用可能なICT技術があると考えます。

6,自立支援協議会の分科会の公開

以前は、自立支援協議会の分科会も公開でなされていました。

協議される内容が重要なテーマが多いことから、分科会を公開に戻すことをお願いします。

第2、各論

1,『個別避難計画』の作成について(93頁)

同時期策定の『高齢者保健福祉計画』においても重要項目にあげて取り組みを進めようとしています。

もちろん、人工呼吸器を使っている方などには、立てられておられるところです。名簿の提供うんぬんはさておいても、全員の同計画の立案を早急に行うべきと考えます。

少なくとも、『個別避難計画』の存在自体を知らないひとがいないように広報含め取組をお願いします。実際に、2022年12月20日開催の第6回中央区自立支援協議会において、中央区障害者(児)実態調査の結果が公表された際に、高齢者の場合と異なり、障がいのある方々は、「災害時地域たすけあい名簿」の存在自体を知らないということが、同協議会の民生委員から指摘をされたことがあります。

2,「ダイレクト避難」について

人工呼吸器など医療的ケアが必要な方々にとっての避難は、防災拠点への避難をしてから福祉避難所へ避難することよりも、福祉避難所が整い次第、防災拠点を経ることなく福祉避難所へ避難する流れをとる「ダイレクト避難」がより実効性のある避難の流れであると考えます。

個別避難計画作成においては、必要に応じて、「ダイレクト避難」の考え方を取り入れるようにお願いします。

3,ICTを用いた避難状況の瞬時の把握について

西宮市では、災害時避難行動要支援者の全員の避難を、住民基本台帳と位置情報を紐付け、瞬時に避難情報の把握ができているといいます。

要支援者の『個別避難計画』の整備とともに、発災時に、避難ができているのかをICT技術を用いて全員の要支援者の避難状況の把握をすることについて検討することをお願いします。

4,生涯学習の推進(83頁)

障害の有無にかかわらず、生涯学習活動の推進をすると書かれており、その充実を期待します。生涯学習の点からは、「かえで学級」運営支援なども引き続き、お願いします。

障害のあるかたが高校を卒業して就労につくのではなく、さらに大学や専門学校で学びを深めるなどの機会も創出を積極的にお願いをしたい。

5,医療的ケア児等支援のためのコーディネーターの配置(102頁、128頁)

医療的ケア児等支援のためのコーディネーターが区内に8人おられて充実に感謝申し上げます。そのコーディネーターの連絡会なども行い情報の共有などもお願いします。また、本区の医療的ケア児等支援コーディネーターも1人配置で満足せずに、数を増やすことを数値目標に入れられるようにお願いします。

6、「育ちのサポートカルテ」の周知と有効活用、作成者の人員増員(84-85頁)

2022年12月20日開催の第6回中央区自立支援協議会が開催され、中央区障害者(児)実態調査の結果が公表されました。

そこで児童のアンケート回答393のうち、「活用している」が92(23.4%)、「知らなかったか今後活用を検討したい」が129(32.8%)、「知っているが活用していない」が73(18.6%)、「知らなかったし今後も活用しない」が97(24.7%)、無回答2(0.5%)でした。

「知らなかったが今後活用を検討したい」が1/3もおられることに衝撃です。

どうか、「育ちのサポートカルテ」のなお一層の周知活動を行うことや、小児科医らかかりつけの医師にも存在を知らせるような活動をお願いします。

また、カルテの作成作業も大変であり、作成するスタッフの増強をお願いしたい。

7,障害児相談支援

サービス見込み量計画値が、第2期が800-900件であったのが、第3期に260-270件と激減している。何かの間違いと考えられるため、修正をお願いします。もしくは、激減の理由を教えて下さい。

8,副籍制度を施策3に追記

副籍制度は、なぜ、減っているのか。利用しづらく、克服すべき課題が多くあります。お客様となるのではなく、お互いが学び合う仲間として、定期的な開催となるように求めます。

そのためには、バックアップする人が必要で、その方々の要請と支援を求めます。

ネットを使って、副籍の学校の授業への参加もより簡便にできるものと考えます。

9,成年後見制度含めた「親亡き後の支援」

成年後見制度、特に法人が成年後見人になる制度の充実を求めます。

理由:団体なり、医療法人・社会福祉法人なりが成年後見人になることで、より安定的に、成年被後見人を見守ることができるため。

10、点字ブロックの整備

点字ブロックは、道の真ん中に整備をお願いします。また、自転車道の部分や歩道と車道の境界部分を段差をゼロにするなど、段差解消と点字ブロックの整備の両方を進めることを求めます。

以上

『中央区自転車活用推進計画』へのパブリックコメントを提出致します。

よろしくご検討の程、お願い致します。

第1、総論

1、パブリックコメントの実施時期について

今回の12/12(火)-1/5(金)は、年末年始のたいへん忙しい時期であり、皆多忙であり、パブリックコメントを考えてられないのが実情ではないかと考える。正月休みをまたいでいただいたのはありがたいが、成人の日の連休を明けた1/9(火)にしていただけるとありがたいと考えます。

2、CPLANの愛称の普及について(109頁)

本計画のCPLANは大変よいネーミングであると考えます。ネーミング及びロゴ作成に敬意を表します。

ぜひ、親しまれる計画にしながら、自転車活用の推進が図られることを心より願っています。

委員会の場でも、CPLANの進捗状況の報告が適宜なされること及びCPLANの内容の吟味がなされることを願っています。

3,評価指標での中間目標を入れること(108頁)

現況地と10年後の目標値では、進捗管理が難しい。

5年後などの中間目標も数値として入れることをお願いします。

4,「自転車を活用したまちの将来イメージ」をさらにバージョンアップさせること

将来イメージとのことであるが、現状を書いた絵ともとれなくもない。ここは、大胆に、将来イメージを描くことを求めます。

すなわち、歩道とも車道とも区画された独立の自転車道を描くこと(その自転車道は、車道ときちんと区画され、車の接触から自転車運転者をまもること)、子ども達の自転車練習場がたくさん確保されていること、区内の自転車道ネットワークが形成されているように明示することなどできると考えます。

第2、各論

1、路上駐輪対応方針(第5章)

駐輪場の定期利用の資格要件としての300mルールの例外規定を、つくれないかの検討をお願いします。

例えば、原則できないが、空きがある場合はできて、それを何年かおきに更新制にするなどの300m以内の人も空きがあれば定期利用ができるルールとするなど。

2,聖路加病院、聖路加タワー周辺の駐輪問題

きちんと駐輪場を、歩道などもうまく活用して整備することをお願いします。

3,整備スケジュールとして10年後の目標値24.8kmが全体の何パーセントかの記載(108頁)

24.8kmの整備の達成のイメージが数値だけではわからないため、全体にみた割合の記載もお願いします。

また、三期(I期2024-2028年度、II期2029-2033年度、III期2034年度~)に分けた整備区間が書かれた図がありますが(80-82頁)、国道・都道は、自転車道が整備されているとみて良いのでしょうか。もしされていない部分があれば、国や都の責任で整備すべきではありますが、整備の有無がわかるように記載をお願いします。

また、「2034年度~」と書いているIII期の「~」の先の期限をいつごろとみているのか教えてください。

4、自転車練習場の積極的な確保

自転車の練習の場も、本年度より校庭活用も動き始めましたが、区道(例えば、パークタワー勝どき周辺の区道中月第888号線)を少なくとも休日だけは歩行者・自転車専用道とすることや、現在自転車乗り入れが禁止ですが、小さな子どもの自転車練習にだけは隅田川テラスで可とすることなど、タイムシェアや練習場の確保にさらに取り組んでいくことを求めます。

以上

「第2期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画」へのパブリックコメントを提出致します。

よろしくご検討の程、お願い致します。

第1、総論

1、パブリックコメントの実施時期について

今回の12/12(火)-1/5(金)は、年末年始のたいへん忙しい時期であり、皆多忙であり、パブリックコメントを考えてられないのが実情ではないかと考える。正月休みをまたいでいただいたのはありがたいが、成人の日の連休を明けた1/9(火)にしていただけるとありがたいと考えます。

2,同時期策定中の『高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画』『中央区健康・食育プラン2024』等との有機的な連携体制の構築

特に、『高齢者保健福祉計画』(66-67頁)では、重点事業として、「データを活用した個別の相談・指導」という項目を挙げており、あきらかに本計画を意識して記載がされている。

どうか、課を超えた連携をお願いします。

3,目標(第4章)に、「小児及び成人の救急医療の適正受診」の追加

小児救急医療は、永遠のテーマではあるが、どのようなときに夜間救急受診をすべきかの啓発をすることで、夜間のコンビニ受診を減らすことができ、そのことが、医療費の削減や、働き方改革の中、人手不足の病院を救うことなる。

患者やその家族にとっても、夜間は寝ておくのが楽であり、病気の回復にも実は良い点もある。

どうか、救急医療の適正受診を加えていただけるようにお願いします。

4,目標 適正服薬の推進に、「抗生剤・抗菌薬の適正使用」(第4章)の項目の追加

適正服薬では、抗生剤が乱用されており、その是正を、本計画からも注意喚起をお願いしたい。もちろん、2000年台初頭からみると大分その乱用は減ってはおり、ウイルスの風邪が考えられるケースに親御さんから抗生剤を要望されることは、激減していますが、もう一歩のところにあると考えます。すなわち、医師の側でまだまだ、多用されていることが多く感じます。

厚労省も進めていることであり、本計画においても追加をお願いします。

5,目標値記載の部分に令和5年度の実績の記載

評価指標を掲げ、令和6年から令和11年度の目標値の記載があるが、現状からどう変化をしたかも大切であり、令和5年度の実績の掲載もお願いします。

6,講演会開催などは、オンデマンドでも見れるように

講演会は、せっかく貴重な機会でもあり、オンデマンドでもみられるように、お願いします。

7,情報セキュリティの厳守

情報セキュリティはしっかりと守った運用をこれからもお願いします。

病気に関する情報ゆえ、プライバシーのレベルがとても高いためどうか、お願いします。

第2、各論

1,個別通知の送付件数を目標値とすることについて(51頁)

個別通知を送られてもジェネリックに切り替えないひとは、切り替えません。どちらかというと3000件毎年案内を送るのは、費用対効果が薄いと考えます。ご一考願います。

ジェネリックでは、先発品と薬効において劣るものもあり、「安かろう悪かろう」も中にはあります。

ジェネリックの効能の比較など、科学的な情報発信もお願いします。

2,服薬情報通知書の送付件数を目標値とすることについて(50頁)

服薬情報の通知を得ても、患者は、服薬の重複を止めることはできないと思います。医師側や薬剤師側が、常に、お薬手帳などをみながらその患者さんのお薬が重複がないか、また、減らせないかを、患者さんといっしょになって考えることが大切です。

そのような服薬指導の点数なり、補助なりを、区独自で出すなど、何らかのインセンティブが生まれるような仕掛けをお願いします。

以上

「中央区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」へのパブリックコメントを提出致します。

よろしくご検討の程、お願い致します。

第1、総論

1、パブリックコメントの実施時期について

今回の12/12(火)-1/5(金)は、年末年始のたいへん忙しい時期であり、皆多忙であり、パブリックコメントを考えてられないのが実情ではないかと考える。正月休みをまたいでいただいたのはありがたいが、成人の日の連休を明けた1/9(火)にしていただけるとありがたいと考えます。

2、「目標7 まちづくり」の創設

「まちづくり」を目標のひとつに掲げ、「目標7まちづくり」で位置づけることを求める。

理由:目標6すまいとともに、まち全体が、高齢者の健康に与える影響が大きい。例えば、バリアフリーも、まちづくりのハードの面から、高齢者の健康に与える影響が大である。出歩きたくし、かつ、出歩きやすくし、健康に寄与する施策である。江戸バス無料化もまさに、まちづくりのソフトの面からの高齢者の健康へのアプローチであり、出歩きたくし、かつ、出歩きやすくし、高齢者の健康を増進させている。ぜひ、このようなまちづくり施策を積極的に取り入れていくために、目標の7としてかかげていただきたい。

3,重点事業のKPIの表示

KPIとして事業目標を令和6年度、令和7年度、令和8年度と掲げているのは、よいと思う。もうひとつ令和5年度の実績の数も枠を作って掲載いただきたい。令和6年度以降に数字を並べられても、比較の使用がない。また、充実なり増加なり記載があるが、令和5年度の数があっての増加や充実を実感できる。現状の実績を掲載することを強く求めます。

できれば、数の比較としては、同時期の『障害者計画』がしているように、前期の介護保険計画期間の数字の変化をいれていただけるとなおよいと考えます。すなわち、第8期の令和3年度、同4年度、同5年度の実績の記載をお願いします。

4,各課との連携の強化

主な事業には、区民カレッジ、「はるみらい」など他の課の事業も書かれていることに、心より敬意を表します。ぜひ、高齢者福祉の向上に資する事業は、高齢福祉課の枠を超えても、積極的に記載をお願いします。事業名の下に()で所管課も書いていただけるとなおわかりやすいです。

5,同時期策定中の『第2期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画』との有機的な連携(66頁)

同時期にデータヘルス計画も策定中である。そして本計画では、「データを活用した個別の相談・指導」を重点事業にいれようとしている。どうか、データヘルス計画と有機的な連携体制を取っていただきたい。そのために、データヘルス計画側に、個別保健事業の目標に「フレイル予防」の追加を願う。

6,高齢者の通いの場の学校内での開設、多世代交流の視点の追加

せっかくの学校スペースがあるのだから、そこに高齢者の通いの場も作り、プレディ・学童と高齢者の通いの場との児童と高齢者の交流をもっともっと活発化し、多世代交流を促進すべきと考える。

理由:多世代交流により、高齢者から子ども達は知恵・知識を吸収し、高齢者にとっては、子ども達から元気をもらえるし、万が一の際に、災害時の避難などで児童・生徒が、その高齢者を見守ることが、顔の見える関係性から可能になると考えるから。

7,シンポジウム開催について

本計画の策定にあたり、シンポジウムを開催し、本計画の内容の紹介や区民からの意見の聴取をされようとしたことは、心より敬意を表します。ぜひ、毎年、シンポジウムを開催し、本計画の進捗の確認と区民からの意見の聴取を引き続きお願いします。

また、同シンポジウムで当日出された意見も、ぜひ、本計画に反映をいただきたい。

第2、各論

1、重点事業 高齢者通いの場(60頁)の活動内容の発信

高齢者通いの場でなされている内容の情報発信を、紙媒体やネットで紹介し、その活動内容を知れるようにし、参加の輪の拡大につなげていただきたい。

理由:やっている内容がわからないと、参加を考えているひとも参加のぜひの判断ができないため、情報提供をするため。

2,デジタルデバイド(64頁)対策、一人一台タブレット配布

小学校のタブレット更新にあたり、中古タブレットが多数出る。払い下げを受け、それを希望する高齢者へ譲渡あるいは格安販売することを検討いただきたい。

理由:タブレットにより、さらに多くの情報をえられるし、行政のDxに高齢者もついていけるようにするため。

3,ウオーキングのインセンティブの向上(66頁)、ポイント制導入

ウオーキングの歩数分をポイントがたまるようにし、そのたまった分を応援するNPOなどにポイントが寄付されお金として落ちるようにするなどして、ウオーキングのインセンティブを高める仕組みを取り入れていただきたい。

ポイント制は、共通ポイントとして、元気高齢者人材バンクでの活動もポイントにしたり、社会貢献した分も同じようにポイントがたまるようにしていただきたい。

理由:インセンティブを高め、ウオーキングを奨励するため。

4、「元気高齢者人材バンク」の学校での貢献(66頁)

学校でのクラブ指導員や学童・プレディ・不登校の子どもの居場所の見守りなど、元気高齢者の学校内での活躍の場を、積極的に開拓したり、学校と高齢者をつなぐコーディネーターを配置するなどお願いしたい。

理由:やりがい、いきがいを学校内の子ども達と接する中で高めていただきたいと考えるから。

5,包括的相談体制の構築(70頁)

ぜひ、あらゆる問題が、ひとつの窓口で包括的に相談でき、包括的な内容で指導がうけられるようにお願いしたい。

また、障害者サービスも介護事業で利用ができるように障害のところも含め包括的に相談に乗ってもらえるように体制整備をお願いしたい。

相談支援包括化推進員とは、どのようなひとなのか脚注に解説をお願いしたい。

6,全員の個別避難計画の作成(80頁)

個別避難計画の作成を重点事業にしていただいている点に心より敬意を表します。ぜひ、8002名の全員の個別避難計画作成をお願いしたい。

そのためには、ひな形をつくっていただいて配布し、各自の個別の事業に合わせて、福祉避難所などの名前をいれられるようにお願いします。

理由:首都直下地震はいつきてもおかしくないから。

7、児童・生徒が認知症サポーターになること(82頁)

子ども向け認知症サポーター養成講座の説明記事(82頁)があるが、学童・プレディの場でも養成講座をしていただき、子ども達の間でも、養成講座に参加し、気軽にサポーターになれるように環境整備をお願いしたい。

8,介護離職をゼロにすること(109頁)

介護離職をゼロにするように、きめ細かな家族介護者等への支援をお願いします。

介護休暇をとるかたへの介護休暇手当の区独自の補助も創設をお願いします。

9,介護人材の確保において、「外国人人材の採用の促進」を追加し、重点事業として行うこと

介護人材の不足は深刻であり、外国人人材を入れても追いつかない可能性が言われている。本計画では、外国人人材の採用の促進に関しての記載がそもそもない。

事業として、外国人人材の採用の促進を追加するとともに、重点事業として推進自体もお願いしたい。

以上