この辺りでは街道沿いにも、農家にも、今でも倉が多くみられます。

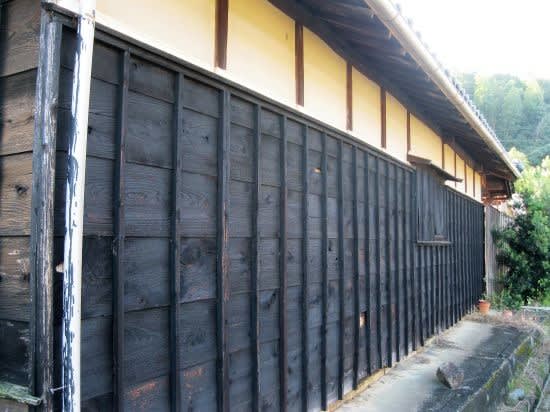

見るからに土蔵、ではなくて、

表面は板張りで一見、住居と同じように見えます。

けれど、倉の方は、土台が高く、壁が厚く、窓が少なくて、

防火や防湿、防獣、あるいは盗難に対する防御がしっかりしています。

何がしまってあるのでしょう?

かつては、米や芋や繭や酒や布などが保管してあったのだと思いますが・・・

細部にまで丁寧な仕事が見事で、素晴らしいデザインだと思います。

「銅板」の窓がついています。

緑青色になっているのもよく見かけます。

崩れかけた倉がありました。

壁土の中の「竹小舞」が見えています。

「ささらこ(簓子)下見張り」と呼ばれる方法でパネルのようなものを作り、

土壁の上に、張って(吊り下げて)いるのだそうです。

簓子とは、横木との間に隙間がないように刻みを入れた縦の細木のことで、

釘の頭が外に出ないように、

裏側から横木に打ち付けてあるのだそうです。

*********************

(図はネットから)

*********************

表面はかつては「魚脂の塗料」で黒く塗られていたそうです。

板張りが痛んだら、取替えられるようになっています。

そのような作りになっているのは、

壁土の質が雨風に弱いなどの理由があるのかもしれません。

(台風が多い!)

この倉は最近リフォームしたようです。

簓子板張りに見えますが、

近くからよく見ると、表からしっかり止められているようです。

こちらは、傷んだ部分を(あるいは別棟に通じていた部分かもしれませんが)

波板トタンで表から止めつけています。

こちらは倉ではありませんが、

泥はねや雨から土壁を守るために工夫された「簓子板張り」であることがわかります。

所々表から釘を打って補強しているようです。

昔の家を見ると、大工さんと、本当に様々な職人さんたちのコラボで作られていたんだなーと思います。

昔の技を伝える職人さんがいなくなれば、こんな倉は、もう作ることは出来なくなるでしょう。

残念です。

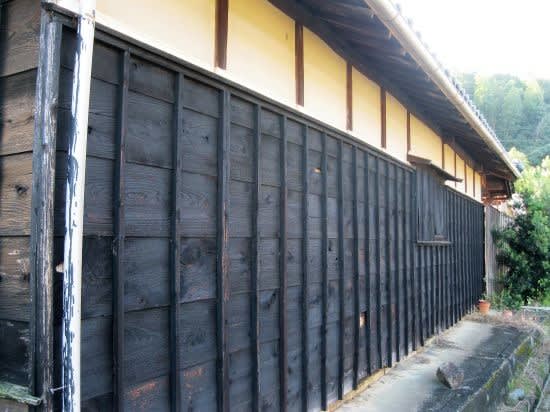

見るからに土蔵、ではなくて、

表面は板張りで一見、住居と同じように見えます。

けれど、倉の方は、土台が高く、壁が厚く、窓が少なくて、

防火や防湿、防獣、あるいは盗難に対する防御がしっかりしています。

何がしまってあるのでしょう?

かつては、米や芋や繭や酒や布などが保管してあったのだと思いますが・・・

細部にまで丁寧な仕事が見事で、素晴らしいデザインだと思います。

「銅板」の窓がついています。

緑青色になっているのもよく見かけます。

崩れかけた倉がありました。

壁土の中の「竹小舞」が見えています。

「ささらこ(簓子)下見張り」と呼ばれる方法でパネルのようなものを作り、

土壁の上に、張って(吊り下げて)いるのだそうです。

簓子とは、横木との間に隙間がないように刻みを入れた縦の細木のことで、

釘の頭が外に出ないように、

裏側から横木に打ち付けてあるのだそうです。

*********************

(図はネットから)

*********************

表面はかつては「魚脂の塗料」で黒く塗られていたそうです。

板張りが痛んだら、取替えられるようになっています。

そのような作りになっているのは、

壁土の質が雨風に弱いなどの理由があるのかもしれません。

(台風が多い!)

この倉は最近リフォームしたようです。

簓子板張りに見えますが、

近くからよく見ると、表からしっかり止められているようです。

こちらは、傷んだ部分を(あるいは別棟に通じていた部分かもしれませんが)

波板トタンで表から止めつけています。

こちらは倉ではありませんが、

泥はねや雨から土壁を守るために工夫された「簓子板張り」であることがわかります。

所々表から釘を打って補強しているようです。

昔の家を見ると、大工さんと、本当に様々な職人さんたちのコラボで作られていたんだなーと思います。

昔の技を伝える職人さんがいなくなれば、こんな倉は、もう作ることは出来なくなるでしょう。

残念です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます