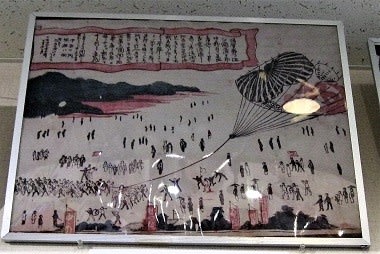

アケビの葉が少し変です。

たたまれたような感じになっている葉があります。

(白く光っているのは雨の粒です。)

よく見たら茎に1つ2つ赤い小さな点が見えました。

病気でしょうか、それともダニでしょうか、

じっと見ていたら、素早く動いたのでびっくりしました。

息子に訊いたら、

それは多分セミやウンカの仲間だとおもうよ、

と言いながら写真に撮ってくれました。

(私のカメラでは撮れない)

セミそっくり!

1~2ミリサイズの真っ赤な体で、

目の大きいセミです。

ネットで調べてみたところ、

名前は「ベニキジラミ」という名の昆虫だということが分かりました。

カメムシ目キジラミ科で、

名前はシラミでもシラミとは全然違います。

(ちなみに、セミはカメムシ目セミ科)

アケビの茎の汁を吸ってアケビの葉を折りたたんで中に卵を産み、

アケビの葉の中で幼虫になる、

アケビで生きている昆虫なのだそうです。

閉じた葉を開いてみたら、

白い粉のようなのが、

卵なのか幼虫なのか小さすぎてわかりません。

幼虫は甘露を分泌し、

アリがその甘露を食べにくるそうです。

アブラムシとアリの関係と同様に、

ベニキジラミもアリと共生関係にあるのかもしれません。

たたまれたような感じになっている葉があります。

(白く光っているのは雨の粒です。)

よく見たら茎に1つ2つ赤い小さな点が見えました。

病気でしょうか、それともダニでしょうか、

じっと見ていたら、素早く動いたのでびっくりしました。

息子に訊いたら、

それは多分セミやウンカの仲間だとおもうよ、

と言いながら写真に撮ってくれました。

(私のカメラでは撮れない)

セミそっくり!

1~2ミリサイズの真っ赤な体で、

目の大きいセミです。

ネットで調べてみたところ、

名前は「ベニキジラミ」という名の昆虫だということが分かりました。

カメムシ目キジラミ科で、

名前はシラミでもシラミとは全然違います。

(ちなみに、セミはカメムシ目セミ科)

アケビの茎の汁を吸ってアケビの葉を折りたたんで中に卵を産み、

アケビの葉の中で幼虫になる、

アケビで生きている昆虫なのだそうです。

閉じた葉を開いてみたら、

白い粉のようなのが、

卵なのか幼虫なのか小さすぎてわかりません。

幼虫は甘露を分泌し、

アリがその甘露を食べにくるそうです。

アブラムシとアリの関係と同様に、

ベニキジラミもアリと共生関係にあるのかもしれません。