この日の朝は「デアイ」と呼ぶ地区の草刈り日。

大宇陀平尾の住民はそれぞれ分担して宇陀川堤防を綺麗にしていた。

この日の午後は水分神社に参集する。

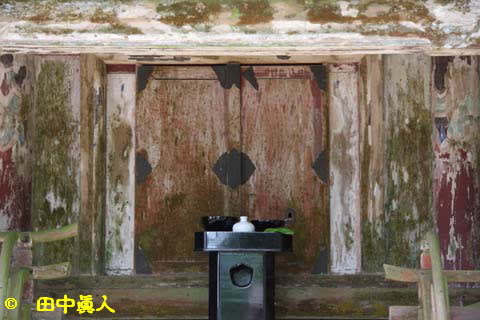

慶長四年(1599)に建てられた覆屋根。

桧皮葺、棟飾が見られる三棟の現社殿に貞享四年(1687)の棟札があるそうだが、覆屋根より古い時代に建てられたと考えられている。

80歳を超えた元区長がいうには、これまでゾーク(造営)はしたことがないという。

1月18日のオンダ祭で大当・小当を務めた二人はこの日の村行事に先だって境内を清掃していた。

それからミツバチに刺されないように恐る恐る神饌を供える。

中央社殿は水分大明神、左は白山大明神、右は天照皇大神であるが、そこには二つの御供がある。

明治四十年に合祀された八幡大菩薩にも供えていたのだ。

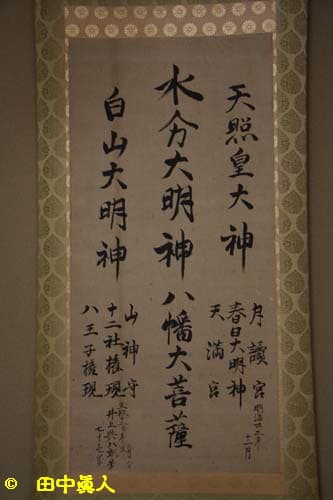

近年建て替えられた社務所に掛軸があった。

それには月読宮、春日大明神、天満宮、山神守、十二社権現、八王子権現など平尾の神々もある。

明治32年(1899)11月に文政十二年(1829)生まれの氏子筆による軸である。

平尾水分神社の田休み行事は村の田のすべてが終わったころを見計らって行われている。

この日の行事に神職は登場しない。

村にある妙福寺の住職によって行われるのだ。

妙福寺は日蓮宗派。

村人は檀家でもある。

社務所の扉を開ける。

神社に向かって一同が座る。

祈祷というかお念仏というか、拍子木を打ちながら唱える。

扉を開けておればミツバチが飛び込んできた。

刺されては困るから手で払ったり、座を移動する人もいる。

女王蜂を駆除したので2、3日もすればいなくなると退治した榛原笠間の男性が云っていたことを思いだした。

「なむようほうれんげきょー・・・」と法華経を唱えて神社の玉緒の鈴を振って終えた。

「田休み」は田植えを無事に終えたと神さんに報告する行事であるが、住職によって行われるのは珍しい。

妙福寺は神宮寺であった可能性がある。

いつの時代から、そうしてきたのか、村人には伝わっていない。

(H27. 6.14 EOS40D撮影)

大宇陀平尾の住民はそれぞれ分担して宇陀川堤防を綺麗にしていた。

この日の午後は水分神社に参集する。

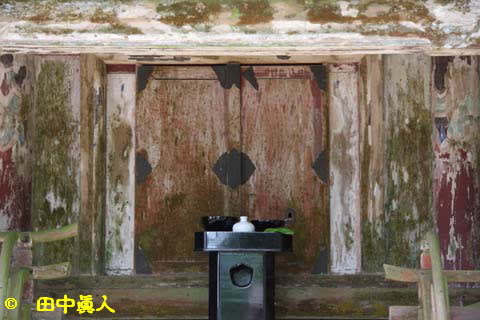

慶長四年(1599)に建てられた覆屋根。

桧皮葺、棟飾が見られる三棟の現社殿に貞享四年(1687)の棟札があるそうだが、覆屋根より古い時代に建てられたと考えられている。

80歳を超えた元区長がいうには、これまでゾーク(造営)はしたことがないという。

1月18日のオンダ祭で大当・小当を務めた二人はこの日の村行事に先だって境内を清掃していた。

それからミツバチに刺されないように恐る恐る神饌を供える。

中央社殿は水分大明神、左は白山大明神、右は天照皇大神であるが、そこには二つの御供がある。

明治四十年に合祀された八幡大菩薩にも供えていたのだ。

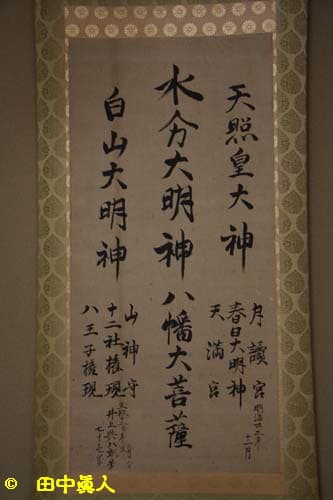

近年建て替えられた社務所に掛軸があった。

それには月読宮、春日大明神、天満宮、山神守、十二社権現、八王子権現など平尾の神々もある。

明治32年(1899)11月に文政十二年(1829)生まれの氏子筆による軸である。

平尾水分神社の田休み行事は村の田のすべてが終わったころを見計らって行われている。

この日の行事に神職は登場しない。

村にある妙福寺の住職によって行われるのだ。

妙福寺は日蓮宗派。

村人は檀家でもある。

社務所の扉を開ける。

神社に向かって一同が座る。

祈祷というかお念仏というか、拍子木を打ちながら唱える。

扉を開けておればミツバチが飛び込んできた。

刺されては困るから手で払ったり、座を移動する人もいる。

女王蜂を駆除したので2、3日もすればいなくなると退治した榛原笠間の男性が云っていたことを思いだした。

「なむようほうれんげきょー・・・」と法華経を唱えて神社の玉緒の鈴を振って終えた。

「田休み」は田植えを無事に終えたと神さんに報告する行事であるが、住職によって行われるのは珍しい。

妙福寺は神宮寺であった可能性がある。

いつの時代から、そうしてきたのか、村人には伝わっていない。

(H27. 6.14 EOS40D撮影)