野依の上巳の節句を取材していた折に小頭が話してくれた野依の庚申講がある。

川西には庚申講はないが、川東にあるという。

川東は今も続く庚申講である。

積立は少額であるが、年に6回の集金。

積もりに積もった金額に、年に一度の寄り合いに飲み会を開くそうだ。

その寄り合いに庚申さんの掛軸を掲げていると話す。

廻りの当番に小頭があたっているので家にあるという。

ありがたいことにその掛軸を拝見させていただくことになった。

掛軸は当然であるが巻物である。

軸箱から取り出して床の間に掲げてくださった。

お軸の姿は背中を丸めた鬼の頭に足をかけている強面の庚申さん。

40年ほど前に表装仕直されていることもあって年代を示すものはなかったが、相当古い様相のお軸である。

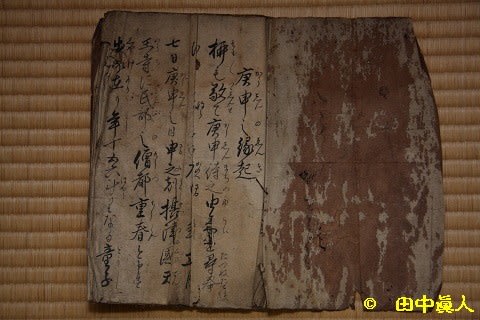

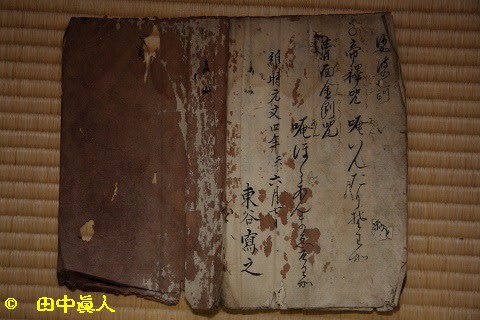

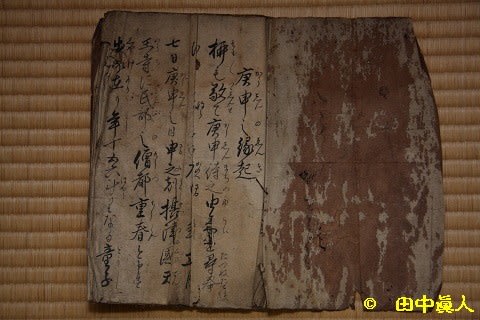

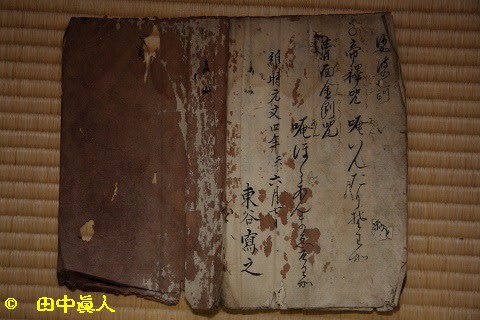

お軸の年代はわからなかったが、講中に伝わる古い『庚申之縁起』書がある。

古文書は虫食いもある年代物。

裏打ちに「維持 元文四年(1739)未六月七日 東谷爲之」。

裏書に「池上村 七助」と書いてあった。

小頭が云うには、池上村は宇陀市榛原にある大字池上。

野依より東へ1km少し行ったところの地区。

目と鼻の先にある地区だけに縁者であったかもしれない。

今から280年前に墨書された縁起書の文字は鮮明に判読できる。

代々の講中が継いできた川東講中が所有する『庚申之縁起』に感動する。

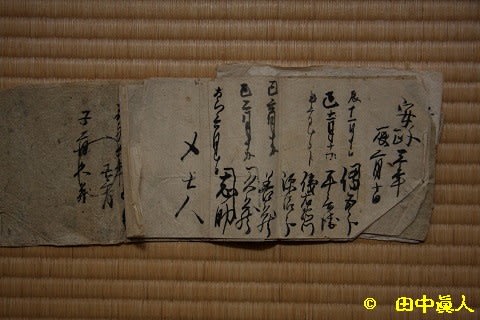

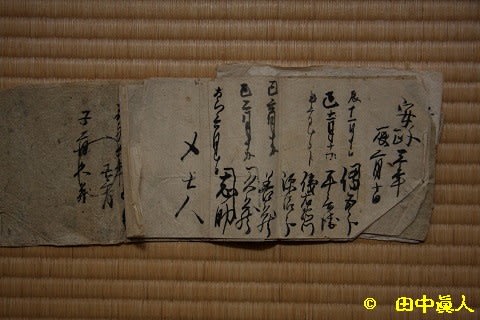

もう一つある古文書は講の帳簿のようであるが、僅かに残っていた断片的文書。

安政三年辰(1856)二月十日に記した講中は8人だった。

もう一枚は安永五年(1776)十一月十日。

7人の講中名があった。

たった2枚の文書であるが、これも講中の歴史を刻んできた大切な史料である。

昭和31年、46年、53年の支払い済丸印〆を押印していた預金通帳に代表の他6人をあることから、現代までずっと続く7軒で営んできたのだった。

(H29. 3. 3 EOS40D撮影)

川西には庚申講はないが、川東にあるという。

川東は今も続く庚申講である。

積立は少額であるが、年に6回の集金。

積もりに積もった金額に、年に一度の寄り合いに飲み会を開くそうだ。

その寄り合いに庚申さんの掛軸を掲げていると話す。

廻りの当番に小頭があたっているので家にあるという。

ありがたいことにその掛軸を拝見させていただくことになった。

掛軸は当然であるが巻物である。

軸箱から取り出して床の間に掲げてくださった。

お軸の姿は背中を丸めた鬼の頭に足をかけている強面の庚申さん。

40年ほど前に表装仕直されていることもあって年代を示すものはなかったが、相当古い様相のお軸である。

お軸の年代はわからなかったが、講中に伝わる古い『庚申之縁起』書がある。

古文書は虫食いもある年代物。

裏打ちに「維持 元文四年(1739)未六月七日 東谷爲之」。

裏書に「池上村 七助」と書いてあった。

小頭が云うには、池上村は宇陀市榛原にある大字池上。

野依より東へ1km少し行ったところの地区。

目と鼻の先にある地区だけに縁者であったかもしれない。

今から280年前に墨書された縁起書の文字は鮮明に判読できる。

代々の講中が継いできた川東講中が所有する『庚申之縁起』に感動する。

もう一つある古文書は講の帳簿のようであるが、僅かに残っていた断片的文書。

安政三年辰(1856)二月十日に記した講中は8人だった。

もう一枚は安永五年(1776)十一月十日。

7人の講中名があった。

たった2枚の文書であるが、これも講中の歴史を刻んできた大切な史料である。

昭和31年、46年、53年の支払い済丸印〆を押印していた預金通帳に代表の他6人をあることから、現代までずっと続く7軒で営んできたのだった。

(H29. 3. 3 EOS40D撮影)