晩飯を一人で喰うことはたんまにある。

年に一度か、それとも・・・。

そんなときには決めていたお気に入りの惣菜を狙う。

スーパーに出かけることは週に2、3度ある。

多い時には4度になることもある。

行き先々のスーパーに立ち寄ることも多い。

必ずといっていいほど目を通すのは惣菜売り場。

買ってすぐに食べることができるデキアイの商品。

冷凍もんではなくお店の人たちが作っている調理もんである。

惣菜にはフライもんや天ぷらもんもある。

晩食は飯を喰わないから弁当類は買わない。

飯は飯でも酢飯は美味い。

酒の肴に寿司の味は魅力的だ。

ただ、どうしても腹に堪える。

晩食に飯を喰わなくなったのは何時のころか。

もう何十年も前になる。

結婚したてのころは喰っていたような気がする。

それがいつしか言いわけを作った。

晩食にビールや酒はつきもの。

それがなけりゃ一日の〆にはならない。

ビジネスマン時代はツレらと飲み会。

仕事を終えてちょっと行こか、である。

そんな夜であっても帰宅すれば酔いは醒めている。

飲みなおしに500mlの缶ビールを一本。

元気ハツラツだった時代は630mlの瓶ビールが数本並んでいた。

いっときは休肝日を設けていたが、いつの間にか消え失せた。

今もそうである。

医師からは休肝日の指示はない。

γ-gtbの値も気にかかるが美味しいもんは美味しい。

カラカラに乾いた喉を潤す缶ビールは発泡酒になったものの美味いもんは美味い。

やめられない、とまらない、である。

さて、今夜の食事は一人。

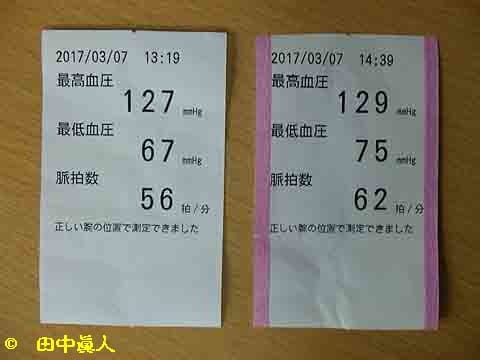

我が食べたいものだけを通院帰りに買ってきた。

購入店は天理市田町にあるハッスル3。

最近になってよく出かけるスーパーだ。

商品棚を見て、これだと思って手にした商品は4品。

一つはビンチョウマグロの柵造り。

自宅で包丁切りしていただく。

二品目に買った商品はフライもん。

税抜き150円の豚ロース串カツだ。

三品目に買った商品はロースに続いてまたもや豚。

フライではなく味付け料理の豚トロ。

味付けはネギ塩を書いてあったから発泡酒にぴったんこ、である。

これだけあって税抜き価格が201円。

内容量はこれぐらいで十分。

これで済むかと思いきや、ついつい手がでてしまったなすの煮びたし。

炊いた茄子の色が鮮やか。

美味いのに決まっとるんやないかと思う。

盛ったパックにたっぷり漬かっている。

味は濃いめに違いない。量もまあまあで税抜き198円。

合計すれば724円。

一人夜宴にささやかながら食にする。

さて、お味はどうか・・・。

一番目に口にするのはいわずと知れたお造りだ。

和歌山県産のビンチョウマグロはトロトロ。

白いケン筋はあるが口の中で溶けてしまう。

包丁でぶつ切りしたがぐちゃぐちゃになってしまった。

二番手は豚トロだ。

味は表記された通りのネギ塩味。

味は美味いがトロ過ぎた。

脂でギトギト。

何枚も食べられるもんではない。

途中で厭いてきた。

発泡酒で口をさっぱりさせてまた一枚、一枚。

噛み応えのある豚トロは歯が唸る。

堅いのではなくすっと切れるという感じだ。

三番手は豚串カツ。

味があるのでそのまま食べても良いのだが、マヨネーズ或はウスターソースが〆てくれると思って冷蔵庫を開ける。

マヨネーズは底をついていた。

それならウスターソース。

味がしっかり馴染んで美味さを引き出す。

豚はロース。

串にタマネギもあるから甘さで包んでくれる。

脂っこくもない豚串カツがむちゃ美味いのである。

四番目は口直しに和風の味を楽しむ。

出汁で煮たなすび。

味はとんとんぐらいか。

旨みがないように思える煮びたし。

出汁そのものにないように思えた。

ひと通りの味具合を味わったら、あとはこれの繰り返し。

それにしても小食になったものだ。

無理やり胃袋に詰め込んで大丈夫なのか。

翌朝、起きたら胃袋はすっからかんになっていた。

(H29. 3. 7 SB932SH撮影)

年に一度か、それとも・・・。

そんなときには決めていたお気に入りの惣菜を狙う。

スーパーに出かけることは週に2、3度ある。

多い時には4度になることもある。

行き先々のスーパーに立ち寄ることも多い。

必ずといっていいほど目を通すのは惣菜売り場。

買ってすぐに食べることができるデキアイの商品。

冷凍もんではなくお店の人たちが作っている調理もんである。

惣菜にはフライもんや天ぷらもんもある。

晩食は飯を喰わないから弁当類は買わない。

飯は飯でも酢飯は美味い。

酒の肴に寿司の味は魅力的だ。

ただ、どうしても腹に堪える。

晩食に飯を喰わなくなったのは何時のころか。

もう何十年も前になる。

結婚したてのころは喰っていたような気がする。

それがいつしか言いわけを作った。

晩食にビールや酒はつきもの。

それがなけりゃ一日の〆にはならない。

ビジネスマン時代はツレらと飲み会。

仕事を終えてちょっと行こか、である。

そんな夜であっても帰宅すれば酔いは醒めている。

飲みなおしに500mlの缶ビールを一本。

元気ハツラツだった時代は630mlの瓶ビールが数本並んでいた。

いっときは休肝日を設けていたが、いつの間にか消え失せた。

今もそうである。

医師からは休肝日の指示はない。

γ-gtbの値も気にかかるが美味しいもんは美味しい。

カラカラに乾いた喉を潤す缶ビールは発泡酒になったものの美味いもんは美味い。

やめられない、とまらない、である。

さて、今夜の食事は一人。

我が食べたいものだけを通院帰りに買ってきた。

購入店は天理市田町にあるハッスル3。

最近になってよく出かけるスーパーだ。

商品棚を見て、これだと思って手にした商品は4品。

一つはビンチョウマグロの柵造り。

自宅で包丁切りしていただく。

二品目に買った商品はフライもん。

税抜き150円の豚ロース串カツだ。

三品目に買った商品はロースに続いてまたもや豚。

フライではなく味付け料理の豚トロ。

味付けはネギ塩を書いてあったから発泡酒にぴったんこ、である。

これだけあって税抜き価格が201円。

内容量はこれぐらいで十分。

これで済むかと思いきや、ついつい手がでてしまったなすの煮びたし。

炊いた茄子の色が鮮やか。

美味いのに決まっとるんやないかと思う。

盛ったパックにたっぷり漬かっている。

味は濃いめに違いない。量もまあまあで税抜き198円。

合計すれば724円。

一人夜宴にささやかながら食にする。

さて、お味はどうか・・・。

一番目に口にするのはいわずと知れたお造りだ。

和歌山県産のビンチョウマグロはトロトロ。

白いケン筋はあるが口の中で溶けてしまう。

包丁でぶつ切りしたがぐちゃぐちゃになってしまった。

二番手は豚トロだ。

味は表記された通りのネギ塩味。

味は美味いがトロ過ぎた。

脂でギトギト。

何枚も食べられるもんではない。

途中で厭いてきた。

発泡酒で口をさっぱりさせてまた一枚、一枚。

噛み応えのある豚トロは歯が唸る。

堅いのではなくすっと切れるという感じだ。

三番手は豚串カツ。

味があるのでそのまま食べても良いのだが、マヨネーズ或はウスターソースが〆てくれると思って冷蔵庫を開ける。

マヨネーズは底をついていた。

それならウスターソース。

味がしっかり馴染んで美味さを引き出す。

豚はロース。

串にタマネギもあるから甘さで包んでくれる。

脂っこくもない豚串カツがむちゃ美味いのである。

四番目は口直しに和風の味を楽しむ。

出汁で煮たなすび。

味はとんとんぐらいか。

旨みがないように思える煮びたし。

出汁そのものにないように思えた。

ひと通りの味具合を味わったら、あとはこれの繰り返し。

それにしても小食になったものだ。

無理やり胃袋に詰め込んで大丈夫なのか。

翌朝、起きたら胃袋はすっからかんになっていた。

(H29. 3. 7 SB932SH撮影)