今日は土用の丑の日。

あっちこちのスーパーで販売している鰻。

これでもか、これでもかと映し出す鰻の蒲焼に、鰻重、鰻丼、鰻巻き・・・。

思い切って、今日のお昼は鰻一匹売りの蒲焼を買ってきて、といわれて走ったスーパートライアル小泉店。

あれこれ買って帰ってきた大和中央道。

城大橋行きの信号を渡った右手に、白いものが目に入った。

量は少ないが、これはカンピョウ干しに違いない。

そう思ってハンドルをきって右折れ。

右手に東城公民館が建つ位置から眺める白い干し物。

近づいて確認した白いものは、まさにカンピョウ干し。

大和中央道が完成、開通するまでは、まったく気づかない位置にあったカンピョウ干し。

これまで拝見してきた県内事例のカンピョウ干しは、もっと多いし、長さがある。

皮むきの道具は、おそらくカンナでなく、包丁切り。

その推定は、どんぴしゃ。

農小屋の前に放っていたカンピョウ剥きの残欠。

玉のユウガオも小さいような気がする。

竿は太い竹竿。

3本の木で組んだウマを立て、水平に据えた竹竿。

私が見てきた事例は、すべてが藁巻きだったが、ここにはそれが見られない。

尤も、竹には油があるから干したカンピョウは剥がしやすい。

理にかなった竹竿干しもまた民俗、暮らしに工夫がある。

面白いことに、すでにカンピョウ干しを済ませて、ひも状になったカンピョウを編んで束ねた形のものがある。

保管しやすいような形にされていた事例。

細切れになったカンピョウも美味しくいただく食材。

捨てるところは、ない、といいたいが・・。

実は、剥いた皮は、トウガンとかスイカの皮と同じよう、漬物にする家もある。

種は、場合によっては売り買いされ、金になる種。

カンピョウの種は接ぎ木に利用されるのだから、もっと栽培されてもいいのでは、と思うが、そうは簡単にはいかないらしい。

もう一度、きちんと撮っておきたいと思って鰻を食べた食後にもやってきた東城のカンピョウ干し。

撮ろうとしたときに出会った軽トラを運転していた農家さんに出会った。

お声をかけたのは、水路で何をされていたか、である。

S・Aさんは昭和18年生まれ。

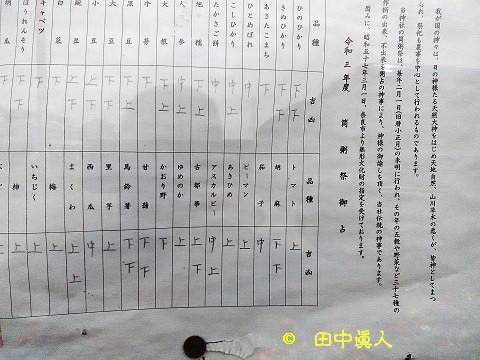

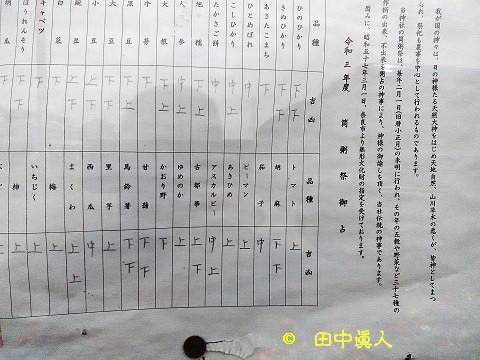

2月1日の朝方にしている粥占いで知られる奈良市石木町に鎮座する登彌神社の氏子さん。

ここ城町・東城は大和郡山市。

実は、登彌神社の氏子区域は、ここ旧城村(東城・西城)に、行政区域が奈良市の石木町、大和田町の3町からなる。

今年の豊作を占った粥占いの結果は、東城公民館に貼りだしている。

78歳のSさんがいう旧城村の東城(ひがしんじょ)、西城(にしんじょ)。

江戸時代のいつごろであったか、はっきりしないが、ここら辺りの富雄川はよく氾濫したそうだ。

氾濫に水ツキに対策したのは、集落ごとの高台移転である。

東城、西城とも高台移転。

川の氾濫に旧村の城(じょう)は、そのことがあって、東西が離れ、分断した、ということだ。

氾濫が絶えなかったかつての富雄川は、ここ旧村の城から小南、豊浦、杉、番条を経て秋篠川に繫がっていた。

殿さんが令をだした大規模な河川付け替え工事。

今では富雄川は、ここ城からは、外川、田中、万願寺を経て南に流れる河川に。

そして大河の大和川に繫がり、現在に至る。

話題は、カンピョウ干しに戻そう。

話してくださったSさんによれば、ここ東城では3軒ある、という。

うち1軒が、今撮影させてもらっているS家。

苗字は同じだが、家は異なる。

我が家の息子と同学年だった学友の家も同じS家。

他にもS家が何軒もあるから、尋ね間違いは、多々あるらしい。

実は、話してくださったSさんも、またカンピョウを干しているそうだ。

昨年は、長雨で失敗したが、今年は梅雨明け一気に照りが続く日。

皮を剥いたカンピョウ干しは1日で竿から下ろした。

完全に水分を抜くために、それからも数日間も乾燥させるが、平らなところに広げて干す、という。

うちも、ここと同じようにウマを設えて水平にかける竹竿。

竹といっても青竹でなく、カラカラに乾燥させた枯れ竹。

剥いたカンピョウは、水分があるから、枯れ竹に垂らして干したら、くっついてしまい、剥がすのが難しくなる。

その対策にしているのが、藁巻きである。

かつては麦藁。

麦作りをしなくなってからは稲藁を巻いて干したそうだ

ところで、お昼前に稲地の水路に来られたのは、何をされていたのか・・。

実は、一週間前に水路を断って、堰を止め、土用干しをしていた、という。

田んぼの水を切った稲地はカラカラに乾く。

日干しの田んぼにひび割れ。

乾ききった田んぼの稲は、根の張りを強くする。

大風にあたっても倒れないように根をわざとはらす仕組みが土用干し。

水出しの日程は、地区ごとに水利組合が決める。

今日がその日だという78歳のSさん。

ここは、補助金をもらって休耕田施策にコスモス畑を栽培している。

「城町環境保全組合花畑」を表示しているのは、その施策を伝えるためでもあるが、道行く散歩の人たちが、「綺麗ですね」と言ってくれたときの気持ちが嬉しくて、続けている、という。

今の時季、コスモス花は、まだ少ないが、多くなってきたら、どうぞ切り花に使ってください、と伝えている。

一人、数本程度なら、どうぞお持ち帰りください、である。

今の時季、数は少ないが、猛暑日に咲くコスモスを前景において、カンピョウ干しを撮っていたが、これまで何人もの人たちが、コスモス花の群生を撮っていた。

が、カンピョウ干しを入れる人は初めてだ、という。

秋ともなれは、小山に植えている柿の実がいっぱいできる。

その柿をもぎ取って吊るしカキを作っている。

軒下に干しているここら辺りの家はあちこちに見られるが、うちは地産地消、産直市場のよってって大和郡山店に商品の吊るし柿を出している、という。

その時季になれば、吊るし柿の景観も撮らせてもらおう。

ちなみに「城町環境保全組合花畑」の前を流れる水路に思い出す。

小学校帰りの次男は、たいがいこの水路に入ってじゃぶじゃぶ・・・泳いだわけではなく、水生動物捕り。

主に捕ってくるのはアメリカザリガニ。

ときおりはカメ。

イシガメだったか、ミシシッピアカミミガメだったか、記憶は曖昧であるが、持ち帰ったザリガニもカメも飼っていた金魚がいなくなった水槽に・・。

生きながらえたザリガニもカメも数年間。

冬越しに落ちていた葉っぱを集めて水槽に入れていたら、そこに潜っていた。

春になったころ。腐葉土のようになった葉っぱを取り除くと、ザリガニもカメも生きていた。

そのままずっと、いうわけにはいかず、富雄川に生きる道を勧めた。

それから10日後の8月8日に出会えたカンピョウ干しの田主さん。

夕刻、業務スーパーににんにくを、と思って車を走らせたらカンピョウ干しの男性が見えた。

行き先は後まわし、勝手に写真を撮って勝手に公開、アップするわけには行かないから表敬訪問、自己紹介に撮影の主旨を伝えたら了解された。

s24年生72歳のS・Yさん。

母親は生前にカンピョウ作っていた。

場は高専向こうの城ケ丘住宅地。

かつては田畑が拡がる地だった。

また旭ケ丘住宅地に食料品店を営んでいた大牟礼さんが入居するまであった田畑で耕作していた今から50年前の田畑。

母親が亡くなってから辞めたカンピョウ作り。

S・Aさんに教えてもらって30年ぶりの今年初の収穫に干した。

日当たり良好すぎてデキは思ってより難しかった。

カンピョウの栽培地は柿山の辺り。

このときに干したカンピョウは友達にもらったものなど、いろいろ話してくださった。

(R3. 7.28 SB805SH/EOS7D撮影)

あっちこちのスーパーで販売している鰻。

これでもか、これでもかと映し出す鰻の蒲焼に、鰻重、鰻丼、鰻巻き・・・。

思い切って、今日のお昼は鰻一匹売りの蒲焼を買ってきて、といわれて走ったスーパートライアル小泉店。

あれこれ買って帰ってきた大和中央道。

城大橋行きの信号を渡った右手に、白いものが目に入った。

量は少ないが、これはカンピョウ干しに違いない。

そう思ってハンドルをきって右折れ。

右手に東城公民館が建つ位置から眺める白い干し物。

近づいて確認した白いものは、まさにカンピョウ干し。

大和中央道が完成、開通するまでは、まったく気づかない位置にあったカンピョウ干し。

これまで拝見してきた県内事例のカンピョウ干しは、もっと多いし、長さがある。

皮むきの道具は、おそらくカンナでなく、包丁切り。

その推定は、どんぴしゃ。

農小屋の前に放っていたカンピョウ剥きの残欠。

玉のユウガオも小さいような気がする。

竿は太い竹竿。

3本の木で組んだウマを立て、水平に据えた竹竿。

私が見てきた事例は、すべてが藁巻きだったが、ここにはそれが見られない。

尤も、竹には油があるから干したカンピョウは剥がしやすい。

理にかなった竹竿干しもまた民俗、暮らしに工夫がある。

面白いことに、すでにカンピョウ干しを済ませて、ひも状になったカンピョウを編んで束ねた形のものがある。

保管しやすいような形にされていた事例。

細切れになったカンピョウも美味しくいただく食材。

捨てるところは、ない、といいたいが・・。

実は、剥いた皮は、トウガンとかスイカの皮と同じよう、漬物にする家もある。

種は、場合によっては売り買いされ、金になる種。

カンピョウの種は接ぎ木に利用されるのだから、もっと栽培されてもいいのでは、と思うが、そうは簡単にはいかないらしい。

もう一度、きちんと撮っておきたいと思って鰻を食べた食後にもやってきた東城のカンピョウ干し。

撮ろうとしたときに出会った軽トラを運転していた農家さんに出会った。

お声をかけたのは、水路で何をされていたか、である。

S・Aさんは昭和18年生まれ。

2月1日の朝方にしている粥占いで知られる奈良市石木町に鎮座する登彌神社の氏子さん。

ここ城町・東城は大和郡山市。

実は、登彌神社の氏子区域は、ここ旧城村(東城・西城)に、行政区域が奈良市の石木町、大和田町の3町からなる。

今年の豊作を占った粥占いの結果は、東城公民館に貼りだしている。

78歳のSさんがいう旧城村の東城(ひがしんじょ)、西城(にしんじょ)。

江戸時代のいつごろであったか、はっきりしないが、ここら辺りの富雄川はよく氾濫したそうだ。

氾濫に水ツキに対策したのは、集落ごとの高台移転である。

東城、西城とも高台移転。

川の氾濫に旧村の城(じょう)は、そのことがあって、東西が離れ、分断した、ということだ。

氾濫が絶えなかったかつての富雄川は、ここ旧村の城から小南、豊浦、杉、番条を経て秋篠川に繫がっていた。

殿さんが令をだした大規模な河川付け替え工事。

今では富雄川は、ここ城からは、外川、田中、万願寺を経て南に流れる河川に。

そして大河の大和川に繫がり、現在に至る。

話題は、カンピョウ干しに戻そう。

話してくださったSさんによれば、ここ東城では3軒ある、という。

うち1軒が、今撮影させてもらっているS家。

苗字は同じだが、家は異なる。

我が家の息子と同学年だった学友の家も同じS家。

他にもS家が何軒もあるから、尋ね間違いは、多々あるらしい。

実は、話してくださったSさんも、またカンピョウを干しているそうだ。

昨年は、長雨で失敗したが、今年は梅雨明け一気に照りが続く日。

皮を剥いたカンピョウ干しは1日で竿から下ろした。

完全に水分を抜くために、それからも数日間も乾燥させるが、平らなところに広げて干す、という。

うちも、ここと同じようにウマを設えて水平にかける竹竿。

竹といっても青竹でなく、カラカラに乾燥させた枯れ竹。

剥いたカンピョウは、水分があるから、枯れ竹に垂らして干したら、くっついてしまい、剥がすのが難しくなる。

その対策にしているのが、藁巻きである。

かつては麦藁。

麦作りをしなくなってからは稲藁を巻いて干したそうだ

ところで、お昼前に稲地の水路に来られたのは、何をされていたのか・・。

実は、一週間前に水路を断って、堰を止め、土用干しをしていた、という。

田んぼの水を切った稲地はカラカラに乾く。

日干しの田んぼにひび割れ。

乾ききった田んぼの稲は、根の張りを強くする。

大風にあたっても倒れないように根をわざとはらす仕組みが土用干し。

水出しの日程は、地区ごとに水利組合が決める。

今日がその日だという78歳のSさん。

ここは、補助金をもらって休耕田施策にコスモス畑を栽培している。

「城町環境保全組合花畑」を表示しているのは、その施策を伝えるためでもあるが、道行く散歩の人たちが、「綺麗ですね」と言ってくれたときの気持ちが嬉しくて、続けている、という。

今の時季、コスモス花は、まだ少ないが、多くなってきたら、どうぞ切り花に使ってください、と伝えている。

一人、数本程度なら、どうぞお持ち帰りください、である。

今の時季、数は少ないが、猛暑日に咲くコスモスを前景において、カンピョウ干しを撮っていたが、これまで何人もの人たちが、コスモス花の群生を撮っていた。

が、カンピョウ干しを入れる人は初めてだ、という。

秋ともなれは、小山に植えている柿の実がいっぱいできる。

その柿をもぎ取って吊るしカキを作っている。

軒下に干しているここら辺りの家はあちこちに見られるが、うちは地産地消、産直市場のよってって大和郡山店に商品の吊るし柿を出している、という。

その時季になれば、吊るし柿の景観も撮らせてもらおう。

ちなみに「城町環境保全組合花畑」の前を流れる水路に思い出す。

小学校帰りの次男は、たいがいこの水路に入ってじゃぶじゃぶ・・・泳いだわけではなく、水生動物捕り。

主に捕ってくるのはアメリカザリガニ。

ときおりはカメ。

イシガメだったか、ミシシッピアカミミガメだったか、記憶は曖昧であるが、持ち帰ったザリガニもカメも飼っていた金魚がいなくなった水槽に・・。

生きながらえたザリガニもカメも数年間。

冬越しに落ちていた葉っぱを集めて水槽に入れていたら、そこに潜っていた。

春になったころ。腐葉土のようになった葉っぱを取り除くと、ザリガニもカメも生きていた。

そのままずっと、いうわけにはいかず、富雄川に生きる道を勧めた。

それから10日後の8月8日に出会えたカンピョウ干しの田主さん。

夕刻、業務スーパーににんにくを、と思って車を走らせたらカンピョウ干しの男性が見えた。

行き先は後まわし、勝手に写真を撮って勝手に公開、アップするわけには行かないから表敬訪問、自己紹介に撮影の主旨を伝えたら了解された。

s24年生72歳のS・Yさん。

母親は生前にカンピョウ作っていた。

場は高専向こうの城ケ丘住宅地。

かつては田畑が拡がる地だった。

また旭ケ丘住宅地に食料品店を営んでいた大牟礼さんが入居するまであった田畑で耕作していた今から50年前の田畑。

母親が亡くなってから辞めたカンピョウ作り。

S・Aさんに教えてもらって30年ぶりの今年初の収穫に干した。

日当たり良好すぎてデキは思ってより難しかった。

カンピョウの栽培地は柿山の辺り。

このときに干したカンピョウは友達にもらったものなど、いろいろ話してくださった。

(R3. 7.28 SB805SH/EOS7D撮影)