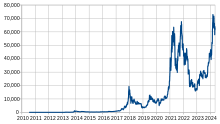

ビットコインの価格の値動き[編集]

2011年、1BTCあたり0.30ドルでスタートし、年間5.27ドルまで成長した。6月8日に31.50ドルまで上昇した。1カ月もしないうちに11.00ドルまで下落した。翌月は7.80ドル、さらに1カ月で4.77ドルまで下落した[219]。

2012年、ビットコイン価格は5.27ドルで始まり、年間13.30ドルまで成長した。1月9日までに価格は7.38ドルまで上昇したが、その後16日間で49%下落し3.80ドルになった[219]。その後、8月17日に16.41ドルまで上昇したが、次の3日間で57%下落し7.10ドルとなった[220]。

2013年は13.30ドルから始まり、2014年1月1日には770ドルにまで上昇した[219]。3月11日にはソフトウェアの不具合によりブロックチェーン分裂の間、マウントゴックス取引所は一時ビットコインの預金を停止し、価格は23%下落し37ドルとなったが、その後の数時間で以前の水準である約48ドルに回復した[221][222]。4月には取引所のビットインスタントとマウントゴックスが容量不足による処理遅延により験しビットコイン価格は266ドルから76ドルに下落し[223]、6時間以内に160ドルへと戻った[220]。11月19日には755ドルまで上昇し、同日に378ドルまで50%暴落した。11月30日には1,163ドルに達した後、長期的な暴落が始まった[219]。

2014年は価格は770ドルで始まり314ドルまで下落した。2015年は314円から始まり434円まで上昇した。2016年は価格が上昇し、2017年1月1日には998円まで上昇した。12月17日に19,783.06ドルの史上最高値を記録した後、2018年1月1日に13,412.44ドルまで上昇した[219]。また2017年5月25日には ビットコインの最高値が、金の最高値を抜き、この日に年初の3倍となる1ビットコインあたり2,700ドル台まで上昇した[224]。2017年12月17日にはCoinbase での取引価格が1ビットコインあたり19891.99ドルになった。今まで上昇し続けていたビットコインの価格は、それ以降、2018年12月15日に3128.89ドルまで下落し、この最高値は2020年12月1日まで超えられなかった[225]。

2017年9月に中国はビットコインの取引の禁止の最初の措置が取られ、2018年2月1日から完全禁止となった。その後、ビットコイン価格は2018年2月5日に9,052ドルから6,914ドルまで下落した[220]。 また、2018年1月のCoincheck、6月のBithumb、7月のBancorからの盗難など、暗号通貨取引所からの複数のハッキングや盗難によってマイナスの影響を受けた。2018年の最初の6ヶ月間、7億6,100万ドル相当の暗号通貨が取引所から盗まれたと報告された[226]。その結果、2018年上半期の残りの期間を通じて、ビットコインの価格は11,480ドルから5,848ドルの間で変動した。2018年7月1日、ビットコインの価格は6,343ドルであり 2019年1月1日の価格は3,747ドルとなった。そのような事から、2018年は72%減、史上最高値から81%減となった[220][227]。そして2019年6月には13,000ドルまで回復した[228]。2020年3月13日、ビットコインは2020年2月に10,000ドルを超えて取引された後、下落して4,000ドルを下回った[229]。2020年11月30日にビットコイン価値は19860ドルと過去最高値を更新し、2017年12月の最高値を上回った[230]。 2021年1月19日、イーロン・マスクが自身のTwitterのプロフィールに「#ビットコイン」というハンドルを置き、「振り返れば必然だった」とツイートしたことで、価格は1時間で一時約5000ドル上昇し37,299ドルになった[231]。 2021年2月8日にはテスラが15億ドルのビットコイン購入と自動車の支払いとしてビットコインの受け入れを開始する計画を発表した事でビットコイン価格を44,141ドルに押し上げた[232]。2021年2月20日、 時価総額が1兆ドル(約105兆円)を突した。[233][234][235]。しかし、49日後の2021年5月12日に方針を転換し、暗号通貨の「マイニング」が化石燃料の消費と気候変動に貢献しているという懸念から、ビットコインを受け取らないと述べた事により、ビットコインの価格は5月13日に約12%下落した[236]。7月のビットコイン会議において、マスクはテスラが将来ビットコインの採掘者を再生可能エネルギーに切り替える手助けをする可能性を示唆し、また同じ会議で、ビットコインの採掘が50パーセント以上の再生可能エネルギーの使用に達し、推移すれば、「テスラがビットコインの受け入れを再開するだろう」と述べ、この発表の後、ビットコインの価格は上昇した[237]。 2022年5月10日、TerraのUSTステーブルコインのドルとの連動が外れた結果、ビットコイン価格は31,324ドルまで下落し、2021年11月の高値から50%以上下落した[238] 。また2022年6月13日までにCelsius Network(分散型金融ローン会社)は出金を停止した事でビットコイン価格は2万ドル以下に下落した[239][240]。

</picture>

</picture>

タウリンとVD3とEPA/DHAと

動物性たんぱく質を十分取れば、

全く心配ない。

更にアスベストを避け、

電化製品を全てアースし、

銀歯(水銀)をやめれば完璧。

つまり、毎日最低魚を2回食べて、

残りは肉や卵、チーズなどを十分取る事。

摂っていけないのは、

農薬づけの

遺伝子組み換え食品

真実は本当にシンプル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

認知症になった「神の手」天才ドクターがたどった、「悲惨すぎる末路」