9時、起床。

今日から12月だ。

トースト、サラダ、紅茶の朝食。

10時過ぎに家を出て、上野の東京都美術館で開催中の東京書作展を見に行く。書家で句会仲間でもある恵美子さんが出品されているのだ。

上野公園は黄葉がまだまだ楽しめる。

11時に美術館前で恵美子さんと待ち合わせの約束をしていたのだが、私が少し遅刻をして、彼女には先に中に入ってもらっていた。

東京書作展は毎年この時期に開催される。去年までは池袋のサンシャインシティーで開催されていたが、今年から東京都美術館に会場が移った。蒲田からは上野は京浜東北線で、上野駅からも近いので私にはありがたい。

受付で「よろしければ記帳をお願いします」と言われたが、筆しかなく、みなさん非常に達筆である。とてもじゃないが、並んで記帳などできません。「ご遠慮させていただきます」と言って会場に入る。

恵美子さん、こんにちは。

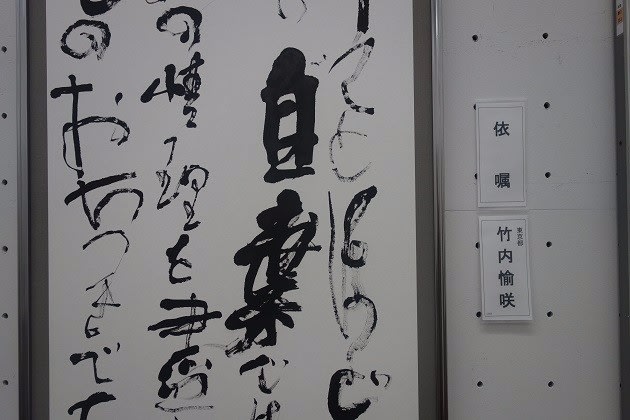

とりあえず彼女の作品の前に立つ。中央が彼女の作品。

種田山頭火の随筆(散文詩?)「赤壺」の冒頭を書にしたものである。

あきらめということほど言い易くして行い難いことはない。自棄ではない、盲従ではない、事物の情理を尽して後に初めて許される魂のおちつきである 山頭火詩赤い壺より愉咲

字の下手な私が言ってもたいした説得力はもたないが、一字一字の上手下手というはもちろんだが、字と字の間のバランスというのが、書においては重視される。そしてバランスをとることは、漢詩のような全部が漢字で構成されているテクストよりも、漢字と仮名が混じっているテクストの方が難易度が高い。漢字と仮名では密度が違うし、形状が違う。だから字によって太さや濃さを変えてみたり、大きさや長さを変えてみたりする。同じ字でも置かれる場所によって書体や筆法を変えたりもする。そういう判断を的確に行うためには、知性と感性、そして不断の研鑽に裏付けられたテクニックを必要とする。

彼女は書の号を「竹内愉咲」という。公募展だが、実績があるので(前回、東京新聞賞を受賞)、「依嘱」という形で出品である。

作品の横に立ってもらって記念撮影。

館内のビュッフェ(上野精養軒の運営)で昼食をとる。ハヤシライスを注文。

美術館を出て、公園で写真を撮る。

「煙草を吸わせていただきます」と言って、彼女は喫煙所の方へ。私もついていく。

上野公園はどちらかというと喫煙所がある方だという。

紫煙のゆらめき。

美術館の入口のところにある球体の鏡のオブジェ。

私も一緒に写り込んで。

彼女と一緒に山手線に乗り、それぞれの仕事の場所へ。彼女は秋葉原で降りた。

研究室に着いて卓上カレンダーの最後の一枚をめくる。

卒業生のMさんと「カフェゴトー」で面会。彼女も喫煙家だ。

途中でケーキを注文。私はリンゴとサツマイモのタルト。Mさんはチョコレートケーキ。お店の方に、「ハーフ&ハーフにしましょうか」と聞かれる。ようそういう注文をしているからだが、今日は結構です。

研究室に戻って、授業の準備。

今日はゼミの日だが、3年生は明日から二泊三日の合宿(鴨川セミナーハウス)なので、その準備があるので休講。今日は4年生を相手にゼミ論の書き方(書式のレクチャーをする。6時半ごろ、終了。

8時、帰宅。

夕食は鶏肉(手羽先)のソテー、サラダ、味噌汁、ごはん。

デザートは、今日届いた林檎。弘前大学の高瀬君が毎年この時期に送ってくれる。

3種類の林檎とジャムが入っている。

さっそく「ふじ」を一ついただく。

皮を切らずに剥こうと思ったが、できなかった。

4つにカット。たっぷりの蜜。

美味しかった。ごちそうさまでした。

2時半、就寝。