先日(8/23)のBS3で、映画『天地明察』を観ました。 8年ほど前に、この本

「天地明察」(冲方丁著、角川文庫上、下)を読んだときに、前年に映画化され

ていたことを知り、その後 DVDかなんかで観た記憶があります。 で、また今回、

映画を観たのです。

江戸時代前期に実在した天文歴学者、囲碁棋士、神道家である二世安井纂哲

(後の渋川春海、1639~1715)が唐の暦を基に初めて日本独自の暦を作り上げる、

時代小説です。

安井纂哲二世(後に渋川春海)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

物語の中には、このほか、和算を完成させた不遇の算術家・関孝和、史上最強

の棋士・本因坊道策や、江戸幕府の黎明期を支えた会津藩主保科正之、さらには

水戸光圀といった偉大な名君たちの役割も語られています。

今回の映画は、要所は記憶していましたのでじっくり‥という感じでした。

そして、以前、小説を読んだ時の感想を拙ブログにアップ(2014.8.7)してい

ましたので、手抜きして その記事を再掲しました。 写真などは新しいものを探

しました。

『江戸時代前期の囲碁棋士であり天文歴学者である主人公 “安井纂哲” が改

暦を成し遂げるに至る苦労や、様々な人物相関、時代背景、戦略など数理的な内容

を題材にしながら面白く描かれた小説です。 天地明察(冲方丁著、角川文庫上下)。

一昨年、映画にもなったのでご存知の方も多いかもしれません。 映画(滝田洋

二郎監督、出演岡田准一、宮崎あおい他)

将軍の前で囲碁打ちをする棋士が数学が得意で大変興味を抱き、和算を成した

“関孝和” などとも問題をやり合う場面などもありますが、この囲碁棋士 “安

井纂哲(渋川春海)” が、数術を活かして天体測量(北極星や他の惑星の観測、

日食、月食の観測) を通じて、この時代に使用されていた暦 “宣明暦”(唐か

ら伝わり800年経過)がずれることを発見し、一旦は、中国で明察である “授時

歴” を押すが、月食をわずかに誤り敗北してしまい、この原因が、中国と日本で

の経度のわずかのずれによることを突き止め、再度、新しい日本人の手による貞

享暦(ここでは、大和歴)を作成し、改暦の成功に至る様々な要因の分析と回避

戦略など政治的側面を踏まえた、壮大な視点から面白く展開されていました。

渋川春海は、伊能忠敬が50歳を過ぎてから弟子入りする高橋至時江戸天文方の初

代天文方に任ぜられたのでした。

纂哲の天球儀

(ネット画像より)

(ネット画像より)

日本における暦は、渋川春海による“貞享暦”(1685年)から宝歴歴、寛政歴を

経て天保歴(1844~1870年)となり、1873年(明治6年)現在のグレゴリオ暦とな

るのです。

文中に、数学問題、囲碁の話、特に天元一着や、伊能図作成で測量に使用された、

大象限儀や子午線儀、一尺鎖など、が既に使用されていたことなども面白く拝見

しました。』

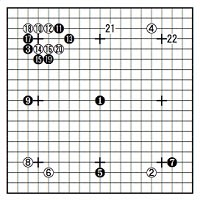

ここで天元一着とあるのは、以下のことで、囲碁の第一手を天元に打った対局

を言っているのです。

天元の局 (1670.11.29 安井算哲先番対本因坊道策、244手完 白9目勝ち)

(天元を北極星に見立てた)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

夜空のトランペット ニニ・ロッソ