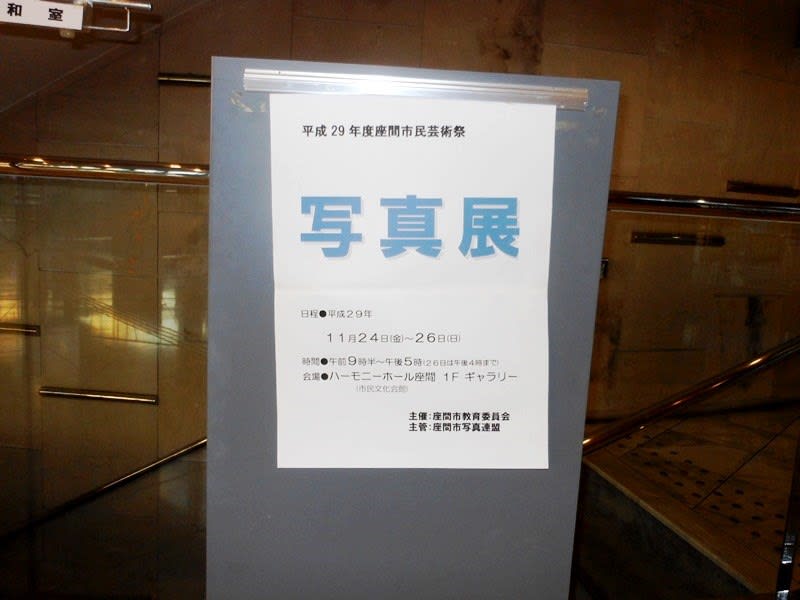

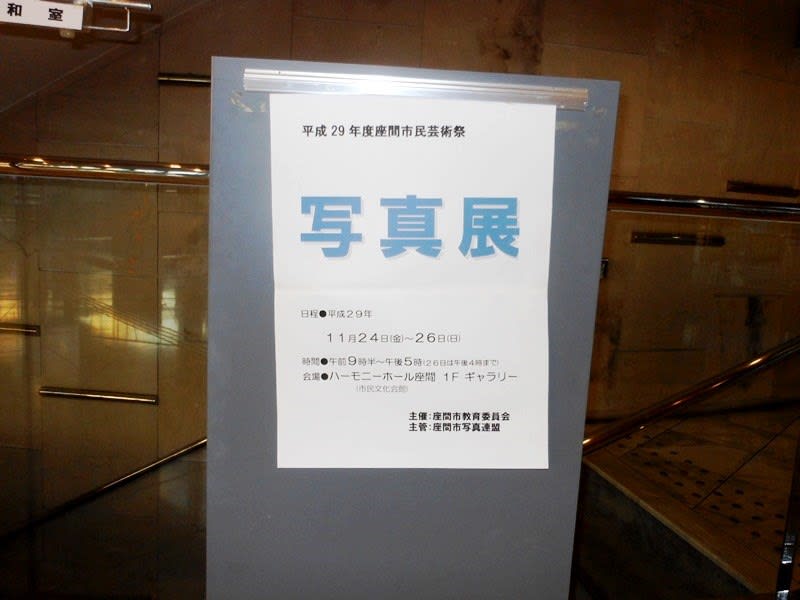

今日11/24から「ハーモニーホール座間」の「1階ギャラリー」において「平成29年度 座間市民芸術祭=写真展」が始まった。11/26まで開催される。今回の芸術祭・写真の部には35名から61点(総数98点)応募があり、その写真(作品)が4コーナーに展示されている。写真の内容(テーマ、被写体)は植物、祭り、イベント、古民家、石仏、寺社、溪谷、子供等々と幅広いジャンルと力作ばかりである。審査員は撮り手が被写体を通して自分の「感動を伝える」ことが大切と講評す。なかなか難しいことであるがこれからの撮影活動の教訓としたい。今回の審査結果において4名が入賞、11名が入選となった。市長賞、教育長賞に輝いた写真はやはり素晴らしく感動が伝わってくるものであった。(1711)