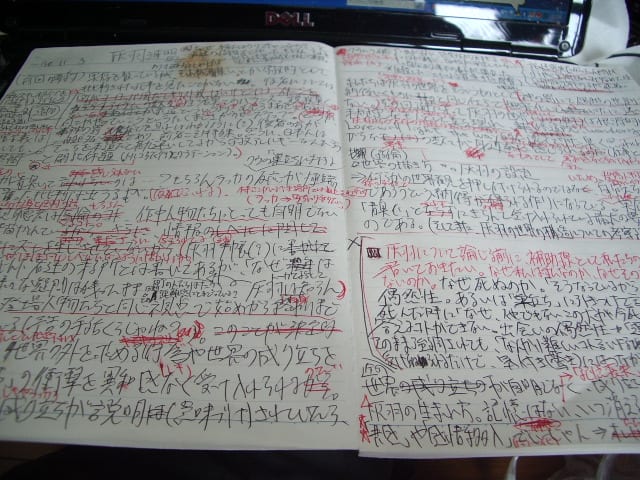

灰羽連盟の話は年内にケリをつけると言ったものの、さてどこから書くのがいいか・・・と悩んでいたら、久々に読み返した草稿があまりに意味不明な上目がチカチカしてきた(笑)ので、内容を完全に忘却する前に優先的に掲載しておこうと思う(念のためこのパラノイア的なノートの写真も載せておくw)。

「灰羽連盟覚書2」でも書いたが、小難しい言葉で灰羽連盟の特徴を述べることは、かえってその生活臭や日常性、あるいは端的な事実性(=それでも私たちは生きている)を覆い隠してしまい、それが持つ魅力も、またそれが受け入れられた理由からも遠ざかってしまうように思える。その意味で以下の草稿は、内容的にはそれなりの妥当性があっても中身は読者に届かない類のものであり、(不遜な言い方をすれば)彼らに決して気付きをもたらしえない。まあそんなわけで残念ながら失敗作と言わざるをえないため、完成稿の「生活、求道、宗教」では大幅に内容を改変することにした次第だ。

と意図ばかり書いていても意味不明だと思うので、草稿を掲載して簡単な解説を加えることにしたい。前回の草稿に関する書式が見づらかったので、今回は****で草稿を囲むこととし、また補足については同じく[ ]内で行うことにする。

<以下草稿>

***********************************************

では本題の実存が「青臭い」と言われない感じられないのは・・・?もちろんラッカのクウの「巣立ち」に対する反応が極端すぎだといった批判は出うるが(後でふれる)。

>4話における鳥と灰羽の話

世界が、視聴者は無論のコトもちろんのこと、作中人物たちにとっても自明でないモノとして描かれているコト(本来ここがいるべき場所とは誰も言わない、ラッカ⇒「うちに帰りたい」)。さらに、与えられてる情報のレベルに関して前者と後者にズレを生じさせていないからがほぼ同じレベルになるように描かれているから(灰羽手帳に書かれているい自殺した死んだ者達の来る所とは書いてあるが、「なぜトーガは話してはいけないのか?」「町の人たちはナニ?」等様々な疑問は残ったまま。灰羽は知らん。)。つまりは登場人物たちと同じ視点で始めから終わりまで見れるように作られている(テレビに限定すれば予告の手話くらいじゃね?)。

***********************************************

とまあこんな感じで何とも読みにくいわけだが、重要なとこだけ拾っていくと、まずは「世界が作中人物たちにとっても自明でないモノとして描かれている」というのと「本来ここがいるべき場所とは誰も言わない」という部分。ラッカやレキの話からして灰羽が(一度)死んだ者たちなのは自明であり、すると灰羽の世界を「来世」だと想定するのも容易である。ここに「なぜ灰羽が宗教的だと敬遠されなかったのか」という視点を導入すれば、一般的には仮の現世と対比的に私たちのいたるべき場所として見なされる来世が、灰羽においてはむしろ非自明な、いるべきでない(と見なされる)場所としてさえ描かれていること、またそれゆえにその世界が押しつけがましいものとならない、ということが理解されるはずだ。次に「町の人たちはナニ?」という部分だが、様々な距離感で灰羽と関わるグリの街の人たちの姿は、彼らが固定した役割を与えられた作為的な存在という印象を与えない。それは、グリの街が灰羽のために作られた都合のよい箱庭であるというイメージが成立し、それが風景化されるのを妨げるだろう。カナのように、むしろグリの街をそのような世界として述べる人物もいるのだが、、それはむしろ製作者側が灰羽世界の受け取られ方に自覚的であったことを示していると言える。では次。

***********************************************

それゆえに、世界の外を求める行為や世界の世界の成り立ちを志向する探究する行為(ネム)であるとか、「巣立ち」の衝撃(レキやラッカ)を違和感なく受け入れられるのだ。逆に言えば、もし世界の成り立ちが説明(意味付け)されていたら、私たちは「神の視点」から灰羽の世界をそういうものとして理解し、神の罰にて偶然の悲劇を納得いくものにするしたのと同じ仕方で無害化してしきっていたに違いない。前述のような仕方でそれを回避したことによって灰羽の世界(グリの街)は根源的に未規定なモノとして立ち現れ、灰羽たちの実存の問題は生々しさを失わない。また修道院的な~、wondering、仕事と天命、Love will light the wayといった表現の仕方によっては遠くてウサン臭く思われてしまいがちなモノ(?)要素の数々が身近になものとして感じられるのだまた違和感なく受け入れられるのだ。

***********************************************

先述の押しつけがましさやここで言う無害化といった事情を鑑みれば、灰羽連盟という作品においてその世界の成り立ちが解説されないのは、「想像の余地があった方がよい」という牧歌的な話ではなく、ましてや「説明不足」などではない。そこで描かれる実存の問題が、重みを持つものとして受け手に届くために必要不可欠な手法だったと言えるだろう(ただ、繰り返し言っているが、製作者側がどこまで意図していたかは不明)。なお、完成稿ではこの段落をほぼ削除しているが、話題が実存の描写云々から「宗教的と受け取られなかった理由」へとすり替わってしまっているためだ(まあ一応両者は密接に関係してはいるのだが)。

今回はここまで。次は草稿の最後のほうを掲載していくことにする。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます