今更ながら村田沙耶香が2016年に芥川賞を受賞した『コンビニ人間』を読んでみた。

主人公の古倉恵子は大学生の頃からアルバイトとしてコンビニエンスストアの店員として働いており、正社員になることもなく同じコンビニで18年間働いている。コンビニ店員として振る舞うことが彼女にとって最も心地が良く、余計なことを詮索されることもないから楽なのである。アルバイトのままでいるのは体が弱いからという理由を考えてくれたのは既婚者で悠太郎という息子がいる彼女の妹の麻美である。とにかく「異物」や「不気味な生き物」として見られないように「ありふれた人間」でいたいのである。

事態が変わったのは、かつて同じコンビニでバイトをしていた白羽という男と再会してからである。白羽は35歳になる男なのだが、「婚活」目的でコンビニで働いており、常連客の電話番号や住所を個人利用していたことがバレてクビになったのである。

白羽が結婚したい理由は、いい歳をして独身でいることに文句を言われないためであることを知った恵子は自分と同じにおいを嗅ぎつけたはずで、そろそろ結婚している「体」でも装わなければならないと感じていた恵子は、住む場所が無い白羽を自分の部屋に住まわせることにしたのはよかったのだが、そのことを知った店長や同僚たちは仕事そっちのけでそのことしか話題にしなくなり、妹は心配する有様で恵子の思惑とは裏腹に大事なってしまうのである。

ところで本作の肝はラストシーンにあるように思う。すっかり居心地が悪くなったコンビニのアルバイトを辞めた恵子は派遣の面接を受ける前にトイレを借りに見知らぬコンビニに入ったのであるが、入った瞬間にそのコンビニが抱える問題を瞬時に見抜き、次々と的確に処置していくのである。

しかし36歳で恋愛経験もなくコンビニで働くために体調を整えていた恵子のコンビニに対する実力は低く見積もってもコンビニエンスストアを統括する本部のエリアチーフマネージャーレベルであろう。一言で言うならば天才なのである。

例えば、スポーツや学術などで長年の鍛錬の末に一流になるということは分かりやすい「物語」であるが、人生を賭けてまで働くような場所とは思われていないコンビニ店員の中に「天才」がいるとは誰も思っておらず、恵子本人も自分が天才だと気がついていないのである。つまり本作は根強い偏見が優秀な人材を見逃している可能性を指摘しているように思うのである。

芥川賞受賞作としては珍しく読みやすく傑作と言っておきたいのだが、本作はあくまでも小説であり、仮に恵子のような人が現実に存在するならば18年の間に関係者が気がつくとは思う。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/magazinesummit/trend/magazinesummit-https_editor.magazinesummit.jp_p_104106

たまたま図書館で目にした蓮實重彦の『伯爵夫人』(新潮文庫版)を手に取って、今更ながら読んでみたのであるが、驚いたのは小説のほとんどを占めるポルノグラフィックな描写よりも、そのような描写が終わろうとしていた後の物語の展開の方である。

伯爵夫人がかかってきた電話に受け答えした後、迎えに来た二人の海軍士官と共に家を留守にすることになり、一人取り残されて居たたまれなくなった主人公の二朗は友人の濱尾の家に電話をかけて「助けてくれ」と口走ってしまう。

「助けてくれって、いったい貴様はどこにいるのだ。家ではないのか。」と言う濱尾に「それが、よくわからんのだ」と二朗は答えるのだが(p.193)、このシーンは多くの読者に村上春樹の『ノルウェイの森』の最後の場面を思い出させるはずである。最後のパラグラフを引用してみる。

僕は緑に電話をかけ、君とどうしても話がしたいんだ。話すことがいっぱいある。話さなくちゃいけないことがいっぱいある。世界中に君以外に求めるものは何もない。君と会って話したい。何もかもを君と二人で最初から始めたい、と言った。

緑は長いあいだ電話の向うで黙っていた。まるで世界中の細かい雨が世界中の芝生に降っているようなそんな沈黙がつづいた。僕はそのあいだガラス窓にずっと額を押しつけて目を閉じていた。それからやがて緑が口を開いた。「あなた、今どこにいるの?」と彼女は静かな声で言った。

僕はどこにいるのだ?

僕は受話器を持ったまま顔を上げ、電話ボックスのまわりをぐるりと見まわしてみた。僕は今どこにいるのだ? でもそこがどこなのか僕にはわからなかった。見当もつかなかった。いったいここはどこなんだ? 僕の目にうつるのはいずこもなく歩きすぎていく無数の人々の姿だけだった。僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼びつづけていた。(『ノルウェイの森(下)』講談社文庫版 p.292-p.293)

『伯爵夫人』と『ノルウェイの森』の類似はここだけではなく、そもそも全体的に占められるポルノグラフィカルな叙述や、第二次世界大戦前夜と学生運動の最中という荒れた時代背景に対して主人公が無関心な点も似ていると言えば似ているのである。

しかし『ノルウェイの森』の主人公のワタナベトオルの物語は上記の部分で終わるのであるが、二朗の場合はまだ続きがある。二朗と濱尾の会話に交換手の女性が割って入り、ホテルの榎戸がお世話をするというのである。その後、二朗は榎戸の代理として来た女性から伯爵夫人からという手紙と風呂敷を受け取って、その後に迎えに来た細身の外套を律儀に着こなした鋭角的な顔の男に案内されてホテルの戸外で待たされている人力車に乗せられ、途中で人力車が警官たちに止められても、二朗の顔を見るなり「顔パス」で通行が許され、無事に自宅に送り届けられるのである。もしもこれが蓮實重彦の「私小説」と見なすとするならば、東京大学の総長まで上り詰めた蓮實は、たとえ「迷子」になったとしても周囲が気を利かして本人が何も言わなくても無事に自宅まで帰れるという「良い御身分」なのである。

そのうち蓬子も手紙を残して婚約者と共に姿を消し、越中ふんどしを掲げて入ってきた小春もしばらく会話をした後に遠ざかっていき、最後は夕刊の「帝国・米英に宣戦を布告す」という文字を目にするものの、二朗は相変わらずココア缶の図柄のコルネット姿の尼僧の背後に「蝶々夫人」を透かして見つめているのである。戦争が起きようがどうしようが二朗が女に淫するように蓮實が映画に淫していたとするならば、蓮實重彦が村上に対して「村上春樹の小説は、結婚詐欺の小説である」と評したことに倣って「蓮實重彦の小説は、ロマンス詐欺の小説である」と言ってみたい強い誘惑に駆られてしまうのであるが、80歳で別に発表する必要のなかった小説を敢えて公表する鋼のメンタル(つまりインテリヤクザ)はやはり評価するべきなのだろう。

2022年1月7日の深夜にテレビ朝日で放送された『ラスアイ、よろしく!』の「祝2022年!霜降り明星・粗品 生誕スペシャル!」においてメンバーの小澤愛実と鈴木遥夏が、霜降り明星がM1で優勝した漫才ネタを完全コピーしたことによって、かつて2017年9月3日の深夜にテレビ東京で放送された『欅って、書けない?』の「土田さんのお誕生日をお祝いしよう!」において欅坂46のメンバーの小池美波と織田奈那が披露したU-turnの「大宮のコギャル」というネタの完コピがネタそのものにレベルの違いがあるとはいえ完全に過去のものとなってしまったと痛感した。

それにしてもラストアイドルは集団行動、殺陣、ボリウッドダンスなど様々な試練を与えられてはそれらに十分応えられているだけあってメンバーのポテンシャルは十分に高いにも関わらず、いわゆる「コスパ」が低すぎないだろうか?

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/walkerplus/trend/walkerplus-1060201

たまたま書店で『映画評論家への逆襲』(荒井晴彦、森達也、白石和彌、井上純一共著 小学館新書 2021.6.8)を見つけて、かなり期待しながらページをめくってみたが、実際に映画評論家へ逆襲しているのは最後の第七章だけで、他はミニシアターにおけるトークショーをベースに書かれている。他の章も面白いのだが、ここでは第七章を取りあげてみたい。

『スパイの妻』(黒沢清監督)は第44回日本アカデミー賞では黙殺され、第94回キネマ旬報ベスト・テンでは1位になり、2020年映画芸術ワーストテンでも1位になるなど毀誉褒貶の激しい作品である。『映画芸術』の編集長である荒井晴彦は以下のように言及している。

「小林多喜二の虐殺や『ゾルゲ事件』のように特高は甘くない。東出昌大の憲兵は高橋一生や蒼井優をすぐ釈放している。尾崎秀美やゾルゲは特高が逮捕している。大体、スパイ容疑なら特高が出てくるのでは、とか人体実験の映像を誰が撮ったのかと、首をひねるとこが多いから。蓮實重彦さんは黒沢清と脚本の濱口竜介との『文學界』の鼎談で、憲兵の頭が坊主じゃない、制服がカーキ色じゃないと指摘して、『ああ、そうか、これはやっぱりどこでもない場所の話なのか』と納得した次第ですと言い、黒沢も、はい、その通りです、と言っている。脚本のファーストシーンには、字幕『一九四〇年神戸生糸検査場』と書いてあるし、映画でもその字幕が出てくる。『どこでもない場所』という字幕を出すべきだったのではないか。それに教え子の映画を先生が傑作というのは党派性じゃないのかな。」(p.229)

個人的には『スパイの妻』は傑作と言ってもいいと思っていたが、上のように言われれば確かにその通りではある。「教え子の映画を先生が傑作というのは党派性じゃないのかな」というのも全くその通りなのだが、教え子の作品まで貶してしまうと、蓮實は日本国内には仲間がいなくなってしまうという同情の余地はあると思う。

『罪の声』(土井裕泰監督 2020年)でも問題として扱っているのが時代考証なのだが、基本的に観客は制作者を信用して観に行くのだから、まさか事実と違っているとは思わないだろうし、わざわざ疑ってかかりながら観賞することもないだろうから、そんな作品が日本アカデミー賞の優秀作品賞を獲ったとしても観客としてはどうしようもないと思う。

荒井は以下のようにも語っている。

「わかんないから『映画芸術』とかを読んで、また観に行って、それでもわかんないんだけどね(笑)。ベルイマンとか〈神の不在〉って言われると全然、わかんなかったな。だけど、わかんなくても、食いつこうとして、わかろうとしてお勉強はしたよ。そういう映画の本を読んだり。松本俊夫の『映像の発見』と大島渚の『戦後映画・破壊と創造』がバイブルだった。今はそういうことをしないんだな。」(p.282-283)

現代の若い観客が映画を観るために「お勉強」する暇は無いと思う。それは若者が怠惰だという意味ではなく、4人と比べるならばアーカイブ作品の量が多すぎる上に、公開される新作の数も多すぎて、「お勉強」しようとするならば映画オタクにでもなる以外にない。何よりも日本においては、例えば、国語の授業で小説の読み方を学ぶことはあるが、映画の鑑賞の仕方など教えることはないのだから、SNS上で誤解が瀰漫することは致し方が無いのではないだろうか。

それならば、例えば「お勉強」のために彼らが蓮實重彦の本を読んでいるのかといえば、さすがに荒井は読んでいるようだが、井上も森も白石も読んでいないというのである(p.247-248)。蓮實の本を一冊も読んだことがない人たちが「映画評論家への逆襲」というタイトルの本を出版してしまい、日本の映画業界の悲惨な現状を図らずも自ら晒してしまったという感じなのである。せめて映画制作者には松本俊夫と大島渚の代わりに蓮實重彦と加藤幹郎は読んでいて欲しいものではある。

因みにこのタイトルに惹かれて読んだ読者ならば、重政隆文の著書をお勧めしたい。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/postseven/trend/postseven-1672254

(2021年11月19日付毎日新聞朝刊)

小室圭の母親と彼女の元婚約者の金銭面における問題は、小室圭が元婚約者と一日会っただけで解決してしまった。小室圭の母親の「400万円」の借金トラブルが報じられたのは2017年12月だから約4年の歳月が流れているのだが、それがわずか一日で解決したのである。

どうしてそうなったのか勘案するならば、あくまでも意地でも自腹で払いたくない小室圭が新妻に払わせたのであるならば納得できる。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/dailysports/entertainment/20211119096

小説家の島田雅彦は『小説作法ABC』(新潮社 2009.3.25)の中で小林多喜二の『蟹工船』(1929年)に関し、例文を挙げながら(新潮文庫版 p.40-41 岩波文庫版 p.38-39)以下のように評価している。

「はっきりいって、あまり面白くありません。元祖プロレタリア文学と現代のフリーター小説はともに、労働現場からのベタな報告でしかありません。そこは、泥棒集団の日常を詩的な修飾で描写したジャン・ジュネの『泥棒日記』に軍配が上がるでしょう。」

そして島田は『泥棒日記』の一節を引用しているのだが、過酷な労働環境に置かれた労働者と泥棒を比較する無神経は今は問わないが、そもそもこれは引用箇所によってどうにでも言えそうなことである。

例えば、『蟹工船』の以下の文章を味読してみよう。

「風がマストに当たると不吉に鳴った。鋲がゆるみでもするように、ギイギイと船の何処かが、しきりなしにきしんだ。宗谷海峡に入った時に、三千噸に近い船が、しゃっくりにでも取りつかれたようにギク、シャクし出した。何か素晴らしい力でグイと持ち上げられる。船が一瞬間宙に浮かぶ。ー が、ぐウと元の位置に沈む。」(岩波文庫版 p.21)

「き(ギ)」と「し」を交錯させながら、「しゃっくり」をきっかけに「き(ギ)」を「く(グ)」に変化させる音韻のこだわりは決して「ベタな報告」とは言えないのではないだろうか。

小林多喜二は「元祖プロレタリア文学」色が強すぎて誤解されがちなのだが、デビュー作の『一九二八・三・一五』を読んでも分かるように小説家としては「正統派」で文体にたいするこだわりは一入で、主語が分かりずらいと言われがちの『蟹工船』だが、読者に集団を意識させるためにそういう体で書かれているのである。

『日本近代短篇小説選 昭和篇1』(岩波文庫 2012.8.17)に収録されている小林多喜二の短篇『母たち』は刑務所に収監されている「お前」に対して「母」が書いている手紙の形式で書かれており、伏字まで再現されているのである。

どうも島田は人生が順調に行っているためなのか、底辺で喘ぐ苦労人たちの気持ちが分からないのかもしれない。果たして90年経っても読まれている島田の小説があるかどうかは微妙だが、島田にはまだチャンスはある。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP9W6DWXP9WIIPE01H

(2021年8月22日付毎日新聞朝刊)

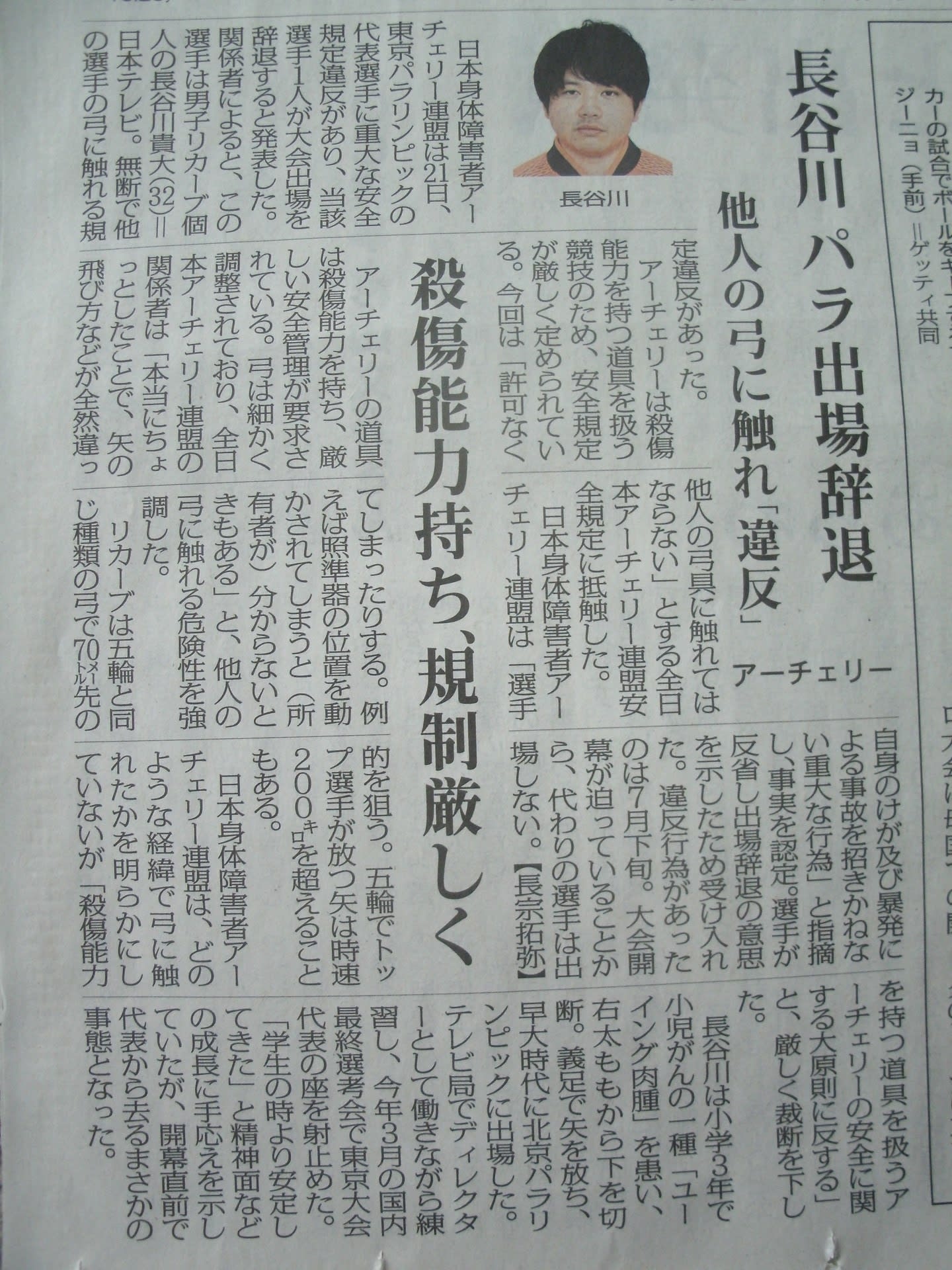

東京パラリンピックのアーチェリー・男子リカーブ個人の日本代表として出場予定だった長谷川貴大は普段は日本テレビの「NEWS ZERO」を担当するディレクターということもあって8月18日の放送では司会の有働由美子と対談までして豊富を語っており、今年の3月には結婚までしていたらしいのだが、何故このような事件を起こしてしまったのか不思議でならない。

他人の弓に触れるということの真意は、その弓を所有する選手に的を外させるということ以外にないと思うのだが、何故かどの記事もはっきり指摘しないのはパラリンピックの選手に対する「逆差別」ではないだろうか?

この件は是非「NEWS ZERO」で有働自身が検証報告するべきで、スル―するとなると身内には甘い報道番組として信用を失うと思う。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/hochi/sports/hochi-20210822-OHT1T51017

チャールズ・ブコウスキー(Charles Bukowski)の遺作『パルプ(Pulp)』(ちくま文庫 2016.6.10)の訳者あとがきで柴田元幸は冒頭で次のように書いている。

「ニック・ビレーンは史上最低の私立探偵である。」(p.305)

どうもこの評価に納得しかねるのは、確かに主人公のニック・ビレーンは酒と競馬をこよなく愛する人物ではあるが、本作でビレーンが扱っている相手は「死の貴婦人(Lady Death)」という死神と「ジーニー・ナイトロ(Jeannie Nitro)」という宇宙人なのである。その上、ビレーンは二人に気にいられ、管理人のM・トーヒルに襲われているところを死の貴婦人に助けられ、ジャック・バス(Jack Bass)に依頼され調べていた妻のシンディ・バスの浮気相手である宇宙人ビリーに襲われた際にはジーニー・ナイトロに助けられ、さらにビレーンはジーニー・ナイトロからザーロス星人地球移住計画のために選ばれていたのだが、気に入られ過ぎたために地球の植民地化を諦めさせたのである。

他にもビレーンの前に立ちはだかるのはたいてい体重百キロを超える大男たちで、それにも関わらずこれだけのことを成し遂げた有名な私立探偵がいるだろうか? 柴田のニック・ビレーン評は文体などによる印象的なものでしかないのだが、問題が深刻なのは柴田は本書の翻訳者なところで、隅々まで読んでいるはずの柴田がこのような感想しか抱けないとは一体どういうことなのか?

個人的には本作はエンターテインメント小説ではなく、エンタメを装ったブコウスキーの私小説だと思う。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/sinkanjp/trend/sinkanjp-10268

(2021年8月5日付毎日新聞朝刊)

上の写真を余計な言葉を取っ払って要旨だけを簡潔に述べるならば「20歳の女性が大切にしているものを72歳のおじさんが自分の口の中に入れている」のである。

このような特異な性癖は普通ならば専門の風俗店へ行ってお金を払って秘密裏に処理される類の「プレイ」だと思うが、我慢できなかったのかよりにもよって公然と披瀝してしまったのである。

(2021年8月7日付毎日新聞夕刊)

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/sports/20210806-567-OYT1T50411

『まわり舞台の上で 荒木一郎』(荒木一郎著 文遊社 2016.10.15)において荒木は自分の仕事の仕方を以下のように語っている。

「荒木 やりたいとか、あんまりそういうふうに考えない。自分がないんだよ、だから。いつも言うけど、主張はあるよ。けど、『自分が何々やりたい』って、でしゃばることは全然ないです、自分の中では。そういうのは一度もないんですよ。『歌手になりたい』とかそういうものは……。強いて言えば、『役者をやりたいな』っていうものはずっとあったから、『映画会社に入りたい』とか、そういうものをずっと持ってはいたけども、なんていうか、しゃしゃり出るということは、特に音楽系では、全然ないと言ってもいいぐらいないよね。『これやりたいんですけど』って言ったことは一回もない。」(p.522)

完全に天才の仕事の仕方なのであるが、つまり荒木は役者であれ、シンガーソングライターであれ、人に頼まれただけであれほどの仕事をこなしたのである。それはもちろん結果を出したから仕事が絶えなかったはずなのだが、1985年(荒木が41歳)を境に荒木は表舞台から消えてしまっている。その理由を本書では本人は言及していない。仕事が絶えてしまったのか、時代に追いつかれ追い越されたのか、あるいは自ら仕事をセーブしたのか分からないのだが、以下の発言が気になる。

「荒木 北條さんっていうのが、ある意味で、菊田一夫なんかと並び称される、大御所だったんだよね。その北條さんが結構僕のことを買ってくれて、ーまぁ、うちのおふくろの七光りもあるんだけども、よくNHK降ろされたりするけども、そういうときに『自分が御見人になる』みたいなことを言ってくれてたんだよ。ところが、死んじゃったの、すぐそのあと。だから、北條さんが生きてたら、もっと、また違った形になったかなと思う」(p.545)

「北條さん」とは劇作家の北条誠のことで1976年11月18日に58歳で亡くなっている。荒木が32歳の時だった。荒木一郎に荒木一郎ばりのマネージャーが付いていれば荒木は大スターになっていたのかもしれない。