『シンデレラの罠(Piège pour Cendrillon)』(創元推理文庫 平岡敦訳 2012.2.29)はフランスの小説家であるセバスチアン・ジャプリゾ(Sébastien Japrisot)が1962年に上梓し、フランス推理小説大賞を獲得した作品である。

訳者あとがきを読んで、本作の「オチ」に関していまだに議論が絶えないようで、ここでは私見を書いていこうと思うのでもちろんネタバレしていることをあらかじめ断っておきたい。

本作で問題になっている箇所を訳者あとがきから引用してみる。

それでは語り手の〈わたし〉は、ミとドのどちらだったのか? 結局、誰が誰を殺したのか? 「ジャンヌ・ミュルノによってくわだてられたドムニカ・ロイ殺しの共犯者として、懲役十年の刑を言い渡された」(二六六ページ)のだから、公式にはミのほうだとされているのは明らかだが、もちろんそれを鵜呑みにするわけにはいかない。もともと対外的には、生き残った娘は一貫してミだったのだし、遺言書は書き換えによってドを殺す動機がミにあったことも判明した。そして何よりも本人たちが認めている以上、司法当局にとって疑問の余地はなかったのだろうが、それはジャンヌと〈わたし〉のあいだであらかじめ取り決めていたことだった。(二五九ページ)。だから、〈わたし〉が本当はドだった可能性も残されている。

けれども最後の最後になって、もうひとつの手がかりが示される。そう、オーデコロンの名前だ。記憶を回復した娘は、セルジュ・レッポがつけていたオーデコロンの名を知っていた。だとすれば、彼女はやはりミだったことになる。〈わたし〉がガレージでレッポと会ったとき、オーデコロンの名は告げられなかった(二四二ページ)。レッポからオーデコロンの名を聞く機会があったのは、ミのほうだけなのだから。そのように推理してみても、どこかしっくりこないものが残るのもまた事実だろう。ドはオーデコロンの名を知り得なかったからといって、ミが知っていたとは限らない。レッポがミにオーデコロンの名を教えたというのは、あくまで〈わたし〉の推測にすぎないのだ。もしかしたら、ミもまたオーデコロンの名を知らなかったかもしれない。《シンデレラの罠》というオーデコロンの名前自体が、実は虚構なのかも......(p.278-p.279)

改めて簡単に説明すると、主人公で20歳のミシェル・イゾラ(=ミ、ミッキー)と幼馴染のドムニカ・ロイ(=ド)が一緒に過ごしていた別荘が火事になり、一人が亡くなり、もう一人は生き残ったものの誰だか判別できないほどの火傷を負い記憶も失っていたのである。この火災はドムニカと、ミの後見人のジャンヌ・ミュルノの計画的なものだったのであるが、この計画はミシェルも郵便局員のセルジュ・レッポを介して事前に知っていたということでややこしくなっているのである。

読む上でのコツとして「わたしは殺したのです」の次の章は「わたしは殺してしまいました」の章というストーリーの流れで「p.212」から「p.236」へ飛ぶ。郵便局の係員の「フィレンツェにですか?」という発言が「p.180」と「p.227」に出てくるが、それぞれドムニカとミシェルの視点から同じシーンが描かれている。

引用した通り、問題になっているのはオーデコロンである。最後の文章を引用してみる。

警官にともなわれて法廷から出たとき、娘はもう落ち着きを取り戻したように見えた。娘は警官がアルジェリアで勤務していたことを言い当てた。彼が今使っている男性用オーデコロンが何かも言うことができた。娘はかつて、それを頭に振りかけている若者を知っていた。ある夏の夜、車のなかで、若者は彼女にオーデコロンの名前を教えた。センチメンタルで兵隊好みで、そのにおいと同じくらい胸が悪くなるような、《シンデレラの罠》という名前を。(p.266-p.267)

この部分に対応するシーンを引用してみる。

男はミッキーのほうに身を乗り出し、ダッシュボードの明かりで注意深くサインを確かめた。髪がぷんぷんにおうので、何をつけているのかとミッキーはたずねた。

「男性用のオーデコロンさ。アルジェリアでしか売っていない品でね。おれは向こうで兵役についてたんだ」(p.224-p.225)

「男」とはセルジュ・レッポのことで、ミとドが火事に遭遇する前の会話であるが、次にミが火事に遭遇した後の会話を引用してみる。

そのうえわたしには、胸が悪くなるようなオーデコロンのにおいが染みついていた。あの男が髪にたっぷりとふりかけていた安物のオーデコロン。ミッキーもそれに気づいていた。あんたのサインはとてもきれいだった、と彼は言った。おれはダッシュボードの光ですぐに確かめたんだ。そしたらあんたは、髪に何をつけているかたずねた。これはアルジェリアから取り寄せた特別な品なんだ。おれはあっちで兵役についていたからね。なあ、嘘じゃないだろ!

おそらく彼はオーデコロンの名前も、ミッキーに教えたのだろう。けれどもさっきガレージのなかで、わたしには何も言わなかった ー それには名前がなかった。(p.242)

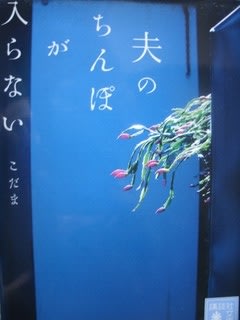

「わたし」は自分自身がミかドか分からないくらいに記憶が混濁しているのであるが、最後に名前を思い出したということは「わたし」とはミだったと解釈するべきであろう。それならば何故オーデコロンの名前が「シンデレラの罠」だったのか? シンデレラという言葉が出てくる部分を引用してみる。

ドは雑誌の写真で見る長い髪の王女様と同じく、二十歳になっていた。毎年クリスマスには、フィレンツェから手縫いの舞踏靴が届く。そのためだろうか、彼女は自分をシンデレラだと思っていた。(p.13)

つまりここでシンデレラとはドを暗示させ、「シンデレラの罠(Piège pour Cendrillon)」とは「ドにとっての罠」という意味なのだから、罠にはまったのはドで、生存者はミと捉えることが自然であろう。つまり分かりやすく例えるならば、オーデコロンのにおいとはマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の語り手にとってのマドレーヌの「戯画」と捉えるべきなのである。

gooニュース

https://news.goo.ne.jp/article/book_asahi/trend/book_asahi-14935913