さて、これからは尺八の主流は7孔になるかと思われたのですが、

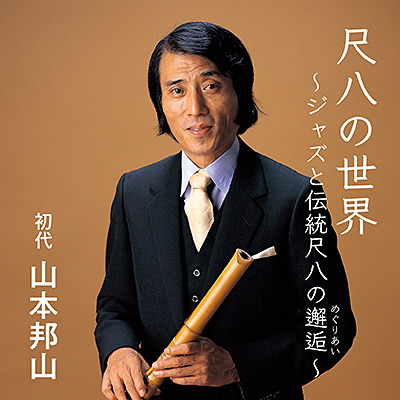

琴古流の青木鈴慕、海童道の横山勝也、都山流の山本邦山といった伝統流派を守る第一人者たちは、頑強に従来の5孔尺八で貫き通しました。

左 : 青木鈴慕 右 : 横山勝也

山本邦山は5孔でジャズもみごとに吹く。

この三人は、日本音楽集団が結成された昭和39年、それに対抗するかの如く、「尺八三本会」を立ち上げ、現代曲にも果敢に挑戦。毎年すばらしい成果を発表していきました。

これぞ尺八ならではの魅力。それにしびれて尺八を始めた人も多く、5孔は根強く残りました。

しかし、彼らプロは血の出るような努力と研鑽の結果吹けるのであって、素人尺八家は到底及ばない。それほどの努力に費やす時間も無いならば、7孔を使えばいともカンタンに吹ける。プロの演奏に近づけられる。ならば7孔を使えばいいのにと私は思うのですが、なぜか素人でも5孔で挑戦することに生き甲斐を感じている人が多いようです。もひとつは「7孔は難しい。吹けない」という思い込みがあるようです。