泉涌寺の別院、雲龍院本堂龍華殿の

5本の爪

兵庫県たつの市の水墨画家、堂野夢酔が2010年に奉納した襖絵。

中央の襖を開くと薬師如来三尊像が祀られている。

書院の丸窓の「悟りの窓」

同じ部屋には角窓の「迷いの窓」もある。

色紙の窓

中庭が額縁に切り取られて、美しい。

雲龍院は現存最古の写経道場があり、

後水尾天皇から寄進された写経机が置いてあり、

使い続けられているそう。

写経体験もでき、まず、身や心を清めた↓あとに、

東山の由緒ある写経道場で写経を体験|京都を遊ぶ|JR東海ツアーズ 新幹線旅行の予約(EX旅パック) (jr-central.co.jp)

朱墨を使って写経を行うのだそう。

一度だけ、家で写経して、奈良の薬師寺に納めたことがあるけど、

このような場所で写経するのもいいね。

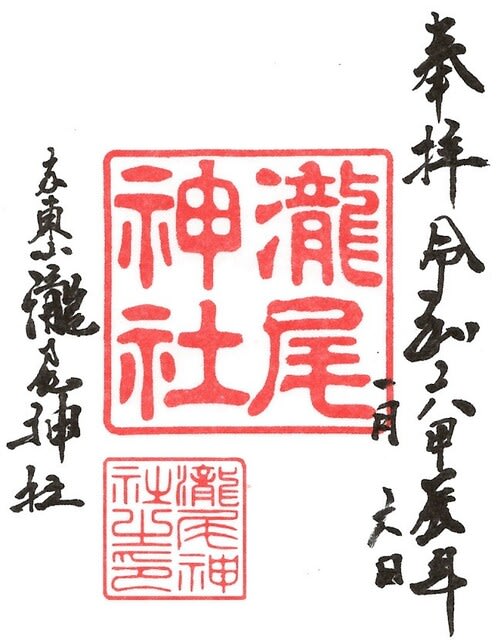

瀧尾神社龍巡り1 瀧尾神社から

歩いて20分のところに、

泉涌寺はある。

楊貴妃観音像で有名で、

大門を入ってすぐ左手奥のお堂に安置されている。

一度その観音様をお参りしに来たことがある。

泉涌寺の大門

仏殿

舎利殿(お釈迦様の歯、仏牙舎利が安置されている)

この舎利殿の天井いっぱいに描かれた蟠龍図は

「鳴き龍」で知られ、狩野山雪筆。

実際に手を叩いて体験できる。

今まで聞いたことのないような、響きが返ってくる。

むくりの天井になっていることも、反響をよくしているようだ。

12年に一度の辰年ほか特別な機会にのみにしか

公開されないので、是非、足をお運びください。

和紙に刺繍のしてある御朱印

※蟠龍図とは

龍がとぐろを巻いて天に昇る姿

龍は「九つの動物と似た部分を持つ」と。

ミズチ?・・・・調べてみたけど、

いまいちよく分からない。

実在の動物ではないよう。

目は兎?、可愛すぎで似ても似つかん。

鬼や達磨という説もあるようだ。

こっちの方がふさわしい。

龍の全身は「三停」といって、

首〜腕の付け根、腕の付け根〜腰、腰〜しっぽ

この三つの長さが同じなのだそう。

先に書いたことと合わせて、

龍の体を「三停九似」と表現するそう。

龍の絵を描く時、参考になるな。

ところで、龍の爪は3本かと思っていたら、

5本と4本もあるよう。

中国では昔、爪の数で身分を表し、

5本は皇帝、4本は貴族、

3本は下級官吏や庶民と決められていたそう。

日本では「天・地・海」の三界を意識した

3の数が縁起良しとされ、

3本が好まれたそう。

龍の爪にも注目だね。

怖そうな龍も仏教では釈迦に教化され

釈迦の従者として仏法を守護する

あの阿修羅と同じ八部衆の一人になっている。

ちなみに興福寺の八部衆は

この沙羯羅が龍の神に当たるそう。

泉涌寺の塔頭の雲龍院にあった

「龍と繋がる」という貼り紙で

初めて、龍のことをいろいろ知った。

龍を見る目が変わったなぁ。

余談

龍には81枚の鱗があって、

あご下には逆さに生えた鱗、逆鱗が1枚あり、

それに触れると、ひどく怒って触れた人を殺してしまうそう。

そこから「逆鱗に触れる」という言葉が生まれたのだそう。

プリンターの調子が悪くて、

今年も年賀状を無礼してしまった・・・・プリンターのせいにして。(・_・;)

で、年賀状をくださった方々、

ありがとうございました。

やっと、書き終えました。

お手元に届くまで、もうしばらくお待ちくださいませ。

姪や姪の子どもたちの年賀状、

毎年、楽しみ!!

ひとり、去年の卯年の年賀状でくれた子がいたなぁ。(=^・^=)

私の干支でもある辰年の今年、

思い立って、京都の龍巡りをすることに。

青春18きっぷを使って、

京都駅で奈良線に乗り換えて一駅、東福寺で下車。

駅を背に、左に数分行ったところにある瀧尾神社へ。

本殿

赤い鳥居をくぐってすぐの拝殿の天井に、

長さ8mの木彫りの龍。

天井に龍を描くことはよくあるけど、

彫刻は珍しい。

辰年のお正月(8日まで)限定で、

拝殿内から龍を見上げることができる。

本殿はもともと貴船神社奥宮の社殿を移築したものだそう。

貴船神社の祭神は高龗神(たかおかみのかみ)という

水をつかさどる龍神。

そんな関係から龍の彫刻が作られたのではないかと。

江戸時代後期に

大丸百貨店の創業者の下村彦右衛門が

自宅のあった伏見京町から

毎日欠かさず瀧尾神社にお参りをし、

大丸百貨店の繁栄はそのご利益のおかげと

莫大な額の寄進をし、それによって、

神社は移築・改築、整備されたのだそう。

ところで、この龍、あまりにもすばらしい出来だったため

夜な夜な拝殿を抜け出し、

「川に水を飲みに行っている。恐ろしく眠れない」

と近所から噂が広がり、

困った神社が、龍が抜け出せないように

当時、天井に金網が設置されたそう。![]()

昨年大丸京都店に展示された瀧尾神社の龍頭

下から見上げただけでは、龍頭がよく見えなかったけど、

瀧尾神社は2024年の辰年にお参りしたい龍の京都初詣スポット - MKメディア (mk-group.co.jp)

この↑記事に瀧尾神社のことがいろいろ書いてあって

龍頭がよくわかる写真があったので拝借。

今年も祇園祭の頃、展示されるのではないかと。

その時、祇園祭の大船鉾の龍頭も

一緒にご覧になるといいかも。

瀧尾神社の龍頭を参考に復元されたのだそう。

是非、二つを身近に見たいものだ。

※作者は江戸末期の京の彫物師、丸山新太郎で、

本殿の正面や、社内、回廊には彼が彫った

動物の彫刻がたくさんあるそうだ。

残念なことに、今回は急いでいたのでパスした。