先週に引き続きフランスの虫の話です。

見出しのカマキリは、

バスの中から撮ったため何とか見える程度ですが・・・

ある村の入り口にあった巨大なカマキリのオブジェです。

さて、ここはどこでしょう?(・・・答えは末尾で)

話は変わって・・・

お世話になった牧場で飼われていたミツバチたちの家がこちら↓。

当たり前ですが、日本で言う「セイヨウミツバチ」です(笑)

すごい数のハチたちが働いていました。

高原の牧場は花盛りでしたので、大忙しだったのでしょう。

冬は雪が積もる厳しいところなので、

冬ごもりに備えて、たっぷりと蜜を蓄えるそうです。

それを人間に取られてしまうとは知らないで・・・(涙)

こちら↓は、新しく出来た一群の巣箱だそうで、

少し離れた場所にありました。

でも、どうなのでしょう?

ミツバチたちは、実は知っているのかも?!

こんなに立派な家を用意してもらえるのですからね~。

こちら↓は、山の上にある羊の放牧場で見つけた甲虫です。

素晴らしい色ですね!!

俗称フンコロガシ。タマオシコガネの仲間とのこと。

モミノキの森に多くいたのは、少し小ぶりでした↓。

スカラベは、動物のフンを球にして転がす習性で有名です。

地中に穴を掘り、フン球を入れて卵を産みつけ、

幼虫は球の内部を食べて育ち、そこでサナギになります・・・が、

これが、その種類かというと疑問です。

オオタマオシコガネは、もっと大きいし、

頭部や前肢の作りが違うようです。

むしろ、日本のオオセンチコガネのルリ色型に似ていますね。

紀伊半島にいるルリセンチコガネですか?

動物のフンの下や近くに穴を掘って、

フンを運び込み幼虫のエサにするところは一緒です。

それにしても、こんなに美しいのは、なぜでしょう?!

フランスといえば、この虫↓でしょう。

日本でも養殖をしているとも聞きましたが、

ほとんどは缶詰で輸入されるそうです。

大きなものは直径4センチ、高さ4センチくらいありました。

庭などを這っていました。(写真を撮りそこねました・・・とほほ)

↑エスカルゴの盛り付け例。ガラスの器の中はサラダでした。

エスカルゴの本来の意味は、「ブドウ畑のカタツムリ」だそうです。

古代から食用にされていて、

現代は養殖したものを食用カタツムリにしています。

オリーブ油と黒コショウで味付けされているのが一般的だそうですが、

野菜とバターで作ったソースをかけて焼いて、

レモンを搾って食べる地方もあるそうです。

大島でいうと磯で採れる、メッカリ、シッタカでしょうか?

食感は、よく似てますよね。

地中海に近い南フランスのアルルの宿で、

ロビーにあった飾り皿を撮らせてもらいました。

この辺りプロバンス地方は暖かいので、

セミをデザインしたものが色々ありました。

テーブルクロスやランチョンマット・・・

何にでもセミを描いてしまうというのもユニークです。

おみやげ屋には、こんなもの↓もありました。

何かと思ったら、

冷蔵庫などにメモをとめるマグネットでした。

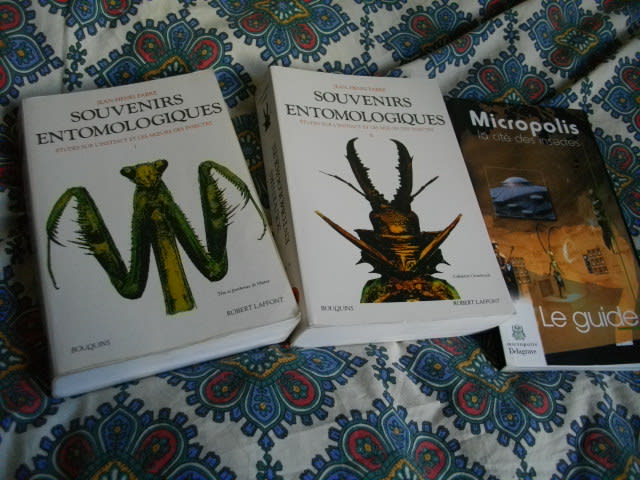

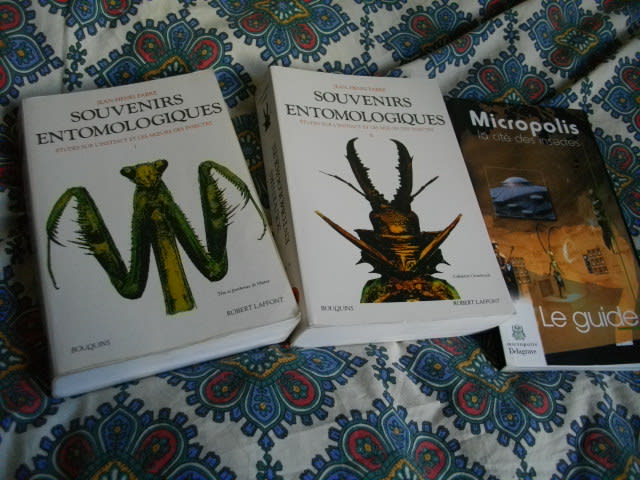

冒頭のクイズの答えは、こちら↓。

フランスと虫といえば、もうお分かりですね?!

直訳すると「昆虫学的な回想録」とでもいうのでしょう。

日本でも新しい翻訳本が出版されていますが、

フランスでも再評価されているようです。

『昆虫記』を書いたファーブルが晩年を過ごした村を訪ねてみました。

カマキリのオブジェは、その「セリニャン村」の入口にありました。

(なるせ)

見出しのカマキリは、

バスの中から撮ったため何とか見える程度ですが・・・

ある村の入り口にあった巨大なカマキリのオブジェです。

さて、ここはどこでしょう?(・・・答えは末尾で)

話は変わって・・・

お世話になった牧場で飼われていたミツバチたちの家がこちら↓。

当たり前ですが、日本で言う「セイヨウミツバチ」です(笑)

すごい数のハチたちが働いていました。

高原の牧場は花盛りでしたので、大忙しだったのでしょう。

冬は雪が積もる厳しいところなので、

冬ごもりに備えて、たっぷりと蜜を蓄えるそうです。

それを人間に取られてしまうとは知らないで・・・(涙)

こちら↓は、新しく出来た一群の巣箱だそうで、

少し離れた場所にありました。

でも、どうなのでしょう?

ミツバチたちは、実は知っているのかも?!

こんなに立派な家を用意してもらえるのですからね~。

こちら↓は、山の上にある羊の放牧場で見つけた甲虫です。

素晴らしい色ですね!!

俗称フンコロガシ。タマオシコガネの仲間とのこと。

モミノキの森に多くいたのは、少し小ぶりでした↓。

スカラベは、動物のフンを球にして転がす習性で有名です。

地中に穴を掘り、フン球を入れて卵を産みつけ、

幼虫は球の内部を食べて育ち、そこでサナギになります・・・が、

これが、その種類かというと疑問です。

オオタマオシコガネは、もっと大きいし、

頭部や前肢の作りが違うようです。

むしろ、日本のオオセンチコガネのルリ色型に似ていますね。

紀伊半島にいるルリセンチコガネですか?

動物のフンの下や近くに穴を掘って、

フンを運び込み幼虫のエサにするところは一緒です。

それにしても、こんなに美しいのは、なぜでしょう?!

フランスといえば、この虫↓でしょう。

日本でも養殖をしているとも聞きましたが、

ほとんどは缶詰で輸入されるそうです。

大きなものは直径4センチ、高さ4センチくらいありました。

庭などを這っていました。(写真を撮りそこねました・・・とほほ)

↑エスカルゴの盛り付け例。ガラスの器の中はサラダでした。

エスカルゴの本来の意味は、「ブドウ畑のカタツムリ」だそうです。

古代から食用にされていて、

現代は養殖したものを食用カタツムリにしています。

オリーブ油と黒コショウで味付けされているのが一般的だそうですが、

野菜とバターで作ったソースをかけて焼いて、

レモンを搾って食べる地方もあるそうです。

大島でいうと磯で採れる、メッカリ、シッタカでしょうか?

食感は、よく似てますよね。

地中海に近い南フランスのアルルの宿で、

ロビーにあった飾り皿を撮らせてもらいました。

この辺りプロバンス地方は暖かいので、

セミをデザインしたものが色々ありました。

テーブルクロスやランチョンマット・・・

何にでもセミを描いてしまうというのもユニークです。

おみやげ屋には、こんなもの↓もありました。

何かと思ったら、

冷蔵庫などにメモをとめるマグネットでした。

冒頭のクイズの答えは、こちら↓。

フランスと虫といえば、もうお分かりですね?!

直訳すると「昆虫学的な回想録」とでもいうのでしょう。

日本でも新しい翻訳本が出版されていますが、

フランスでも再評価されているようです。

『昆虫記』を書いたファーブルが晩年を過ごした村を訪ねてみました。

カマキリのオブジェは、その「セリニャン村」の入口にありました。

(なるせ)