やってきました、糸魚川ジオパーク。

昨晩夜10時過ぎに糸魚川の駅に降り立って、まず驚いたのは「うわ~、ジオパークに来たんだ!」ということを実感させてくれる表示の数々。

駅の改札も

切符を買う機械の横も

そして駅前のホテルの中にも…

もちろん、これ以外にもあちこちに「ジオパーク」の文字があふれていました。

これなら、誰もが「ここはジオパークなんだ。」って思いますよね。

さすが世界ジオパークです。

大島の100倍ぐらい、ジオパークがあふれているように感じました。

そして今日、急な依頼にも関わらず、久保さん(ジオガイドを育成しながらご自身もガイドをされている方)にガイドをしていただきました。

小さい頃は昆虫少年、植物も好きで仕事で地質調査をしていたという久保さんは、糸魚川の歴史から産業、ジオ物語まで、さまざまなことを教えてくれました。

最初に訪ねた先は、ド~ンとそびえる明星山の石灰岩の壁。

440mの高さがあるそうです。

すごい迫力!

久保さんは、この石灰岩の山が南の海の海底火山のうえにできたサンゴ礁がプレートの動きに乗って、移動して来たことを図を使って説明してくれました。

新しいサンゴの骨格と、それが長い年月をかけて石灰岩になったものを比較して見せてもくれました。

これ、すごくわかりやすかったです!

石灰岩の山にはムラヤママイマイというカタツムリが住んでいて、山頂型は殻が普通のカタツムリのようなのに、岸壁型は扁平になっているのだそうです。

岸壁型の見本を見せてくれました。

なんとペッタンコ…これなら岩の隙間でも移動がしやすそうですね!

同じ山に住む種類なのに、住む場所によって体の形が違うなんて面白いです!

この石灰岩の山のおかげで糸魚川には大きなセメント工場があり、この地域の産業ともなっているとのこと。まさに人の暮らしが地面と結びついているわけですね。

ところで糸魚川はヒスイの産地として有名です。

ヒスイ峡には、大きなヒスイ原石が転がっていました。

(上が茶色で下が白っぽい石がヒスイだとのこと)

その他、地滑りでできた地面の上にある、川がないのに1年中水が涸れない湖や…

昔の海の底にながれたものが陸に出て来た枕状溶岩にも、つれていってもらいました。

一見「この形がなんで枕?」って思いますが…

この看板が、わかりやすかったです。

日本列島が2つに割れて間に大きな溝ができた時の、西の端のラインはこのように示されていました。

どうしても崩れてしまうので、石垣が積まれ白線でラインが示されているのだそうです。

「日本が2つに分かれた???」と疑問がいっぱいの方は、この図を見てネットでフォッサマグナを調べてみてください。(ちょっと前までの私・笑)

正直なところ白線の路頭だけでは、あまり迫力を感じられませんでしたが、久保さんに遠方の景色の中の酒屋さんの家を貫いて、この白線の延長線があると教えてもらってから、一気に迫力を感じました。

やっぱり、ガイドの力は大きいです。

険しい地形が難所となって、ここを境に東西の文化が違うという親不知。

昔は危険を冒して海岸を歩いて、ここを超えていたのだそうです。

その後、崖の上に道ができ、さらに新しい道路ができ、今は高速道路もでき…

4世代の道が一度に見られる場所でもあるそうです。

道に世代がある…今まで考えたこともない見方で新鮮でした!

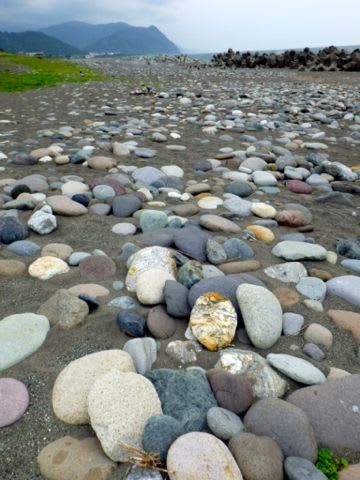

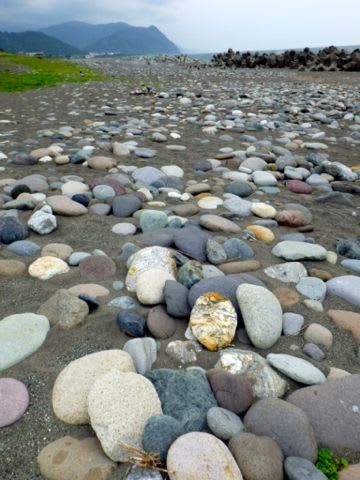

14時~16時の糸魚川のガイドさんとの情報交換のあと、女性ガイドのMさんが海岸へ案内してくれました。糸魚川は様々な種類の石が見られる“石の町”でもあるのだそうです。

確かに。

なんてカラフル!

見ているだけで楽しくなってきます。

ここには川からヒスイが流れ着くらしく、遠くから通ってヒスイ探しにくる人もいるとのこと。

海の中の方が見つけやすいからと、長い棒の先にお玉をつけて長靴をはいて海に入り、波打ち際で探す人も多いとか…。

そんな話を聞きながら歩く海岸は、とても楽しかったです。

Mさんはホタルイカがあがってくる夜の海の輝きや、地元食材を使った料理も語ってくれました。

面白かった~。

ありがとうございました。

ガイドの方々の話を聞いて、糸魚川ジオパーク大好きになりました。

明日も半日、久保さんに案内していただくことになっています。

とっても、楽しみです。

(カナ)

昨晩夜10時過ぎに糸魚川の駅に降り立って、まず驚いたのは「うわ~、ジオパークに来たんだ!」ということを実感させてくれる表示の数々。

駅の改札も

切符を買う機械の横も

そして駅前のホテルの中にも…

もちろん、これ以外にもあちこちに「ジオパーク」の文字があふれていました。

これなら、誰もが「ここはジオパークなんだ。」って思いますよね。

さすが世界ジオパークです。

大島の100倍ぐらい、ジオパークがあふれているように感じました。

そして今日、急な依頼にも関わらず、久保さん(ジオガイドを育成しながらご自身もガイドをされている方)にガイドをしていただきました。

小さい頃は昆虫少年、植物も好きで仕事で地質調査をしていたという久保さんは、糸魚川の歴史から産業、ジオ物語まで、さまざまなことを教えてくれました。

最初に訪ねた先は、ド~ンとそびえる明星山の石灰岩の壁。

440mの高さがあるそうです。

すごい迫力!

久保さんは、この石灰岩の山が南の海の海底火山のうえにできたサンゴ礁がプレートの動きに乗って、移動して来たことを図を使って説明してくれました。

新しいサンゴの骨格と、それが長い年月をかけて石灰岩になったものを比較して見せてもくれました。

これ、すごくわかりやすかったです!

石灰岩の山にはムラヤママイマイというカタツムリが住んでいて、山頂型は殻が普通のカタツムリのようなのに、岸壁型は扁平になっているのだそうです。

岸壁型の見本を見せてくれました。

なんとペッタンコ…これなら岩の隙間でも移動がしやすそうですね!

同じ山に住む種類なのに、住む場所によって体の形が違うなんて面白いです!

この石灰岩の山のおかげで糸魚川には大きなセメント工場があり、この地域の産業ともなっているとのこと。まさに人の暮らしが地面と結びついているわけですね。

ところで糸魚川はヒスイの産地として有名です。

ヒスイ峡には、大きなヒスイ原石が転がっていました。

(上が茶色で下が白っぽい石がヒスイだとのこと)

その他、地滑りでできた地面の上にある、川がないのに1年中水が涸れない湖や…

昔の海の底にながれたものが陸に出て来た枕状溶岩にも、つれていってもらいました。

一見「この形がなんで枕?」って思いますが…

この看板が、わかりやすかったです。

日本列島が2つに割れて間に大きな溝ができた時の、西の端のラインはこのように示されていました。

どうしても崩れてしまうので、石垣が積まれ白線でラインが示されているのだそうです。

「日本が2つに分かれた???」と疑問がいっぱいの方は、この図を見てネットでフォッサマグナを調べてみてください。(ちょっと前までの私・笑)

正直なところ白線の路頭だけでは、あまり迫力を感じられませんでしたが、久保さんに遠方の景色の中の酒屋さんの家を貫いて、この白線の延長線があると教えてもらってから、一気に迫力を感じました。

やっぱり、ガイドの力は大きいです。

険しい地形が難所となって、ここを境に東西の文化が違うという親不知。

昔は危険を冒して海岸を歩いて、ここを超えていたのだそうです。

その後、崖の上に道ができ、さらに新しい道路ができ、今は高速道路もでき…

4世代の道が一度に見られる場所でもあるそうです。

道に世代がある…今まで考えたこともない見方で新鮮でした!

14時~16時の糸魚川のガイドさんとの情報交換のあと、女性ガイドのMさんが海岸へ案内してくれました。糸魚川は様々な種類の石が見られる“石の町”でもあるのだそうです。

確かに。

なんてカラフル!

見ているだけで楽しくなってきます。

ここには川からヒスイが流れ着くらしく、遠くから通ってヒスイ探しにくる人もいるとのこと。

海の中の方が見つけやすいからと、長い棒の先にお玉をつけて長靴をはいて海に入り、波打ち際で探す人も多いとか…。

そんな話を聞きながら歩く海岸は、とても楽しかったです。

Mさんはホタルイカがあがってくる夜の海の輝きや、地元食材を使った料理も語ってくれました。

面白かった~。

ありがとうございました。

ガイドの方々の話を聞いて、糸魚川ジオパーク大好きになりました。

明日も半日、久保さんに案内していただくことになっています。

とっても、楽しみです。

(カナ)