都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「表慶館 アジアギャラリー」 東京国立博物館

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「表慶館 アジアギャラリー」

2009/8/4-2010/1/31

耐震工事のため長期休館中の東洋館にかわって、ここ表慶館が「アジアギャラリー」として生まれ変わりました。東洋の彫刻・工芸・考古物などを展示する表慶館へ行ってきました。

エントランス。大きな案内板が設置されました。

広大でかつ、複雑怪奇な館内構成であったせいか、如何せん最後まで集中して見ることが出来なかった東洋館に対し、こちらの表慶館では展示品を絞って、ご自慢の美しいライトアップのもと、中国の青銅器や器、それに西アジアの立像などの様々な文物を、さながら手に取れるようなスケールにて紹介しています。展示スペースは表慶館の一階部分限定です。それこそ作品数は東洋館の時の数分の1程度に過ぎませんが、いくつかの見慣れた作品もまた場所を変えることで新鮮に感じられました。

館内配置図。三方のスペースにそれぞれ中国、朝鮮、東南アジア他、西アジアの文物などが展示されています。

【中国】

中国考古展示室。

「揺銭樹」(推定中国四川省・後漢時代)

死後の世界でも裕福に暮らせるようにと墓に納められた青銅製の組み立て木です。(キャプションより引用。)枝に銅銭などを飾っていました。透かし彫り風の精緻な文様が印象に残ります。

「藍釉粉彩桃樹文瓶」(景徳鎮窯・清時代)

深い藍色を背景に艶やかな桃の木が描かれています。その絵画的表現には目を見張るものがありました。

「白磁印花蓮花文鉢」(景徳鎮窯・元時代)

ミルク色をした美しい白磁の小鉢です。青磁にも良品がありましたが、私が惹かれるのはやはりこの温もりを感じさせる白でした。

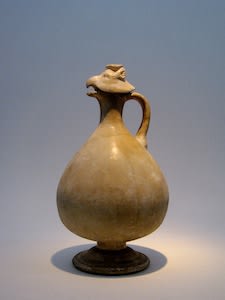

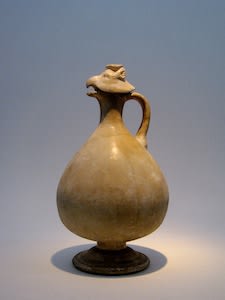

「白磁鳳首瓶」(唐時代)

可愛らしい鳳が首の部分にのっかっています。あまり凝った造形ではなく、古代の土器を思わせるような意匠に親しみを感じました。

【エジプト・西アジア】

「山羊頭形リュトン」(イラン、ギラーン地方出土・アケメネス朝時代)

池袋のオリエント博物館の「ユーラシアの風」でも見たリュトンが東博でも展示中です。文字通り、山羊の頭が付けられています。

「ヘラクレス立像」(イラク、ハトラ出土・パルティア時代)

ギリシャ神話に登場する半神半人の英雄です。どっしりとした体躯で威圧的に立ちはだかります。

【インド・東南アジア】

インド・ガンダーラ彫刻展示室。

「ガネーシャ坐像」(カンボジア、ブッダのテラス北側・アンコール時代)

一際、異様な雰囲気を醸し出すヒンドゥー教の坐像です。頭が何と象になっています。謂れはキャプションに記載がありました。

「交脚菩薩像」(パキスタン、マルダン地区・クシャーン朝)

うっすらと笑みをたたえながら両足を交互に組んで座っています。流麗な着衣が艶やかでした。

【朝鮮】

朝鮮考古展示室入口。

「冠」(伝韓国慶尚南道出土・三国時代)

全展示品中でもっとも雅やかな作品です。側面には立ち飾りがまるで蔓のようにのびています。随所にぶら下がる金の板は歩揺と呼ばれ、王はそこから鳴る音を自らの威厳の象徴ともしていました。

なお彫刻、工芸の他、今回表慶館で展示されていない作品(特に絵画)については、今後、本館の特集展示などで紹介していくそうです。

来年1月31日まで開催されています。

注)平常展は指定されている作品を除き、全て写真の撮影が可能です。

「表慶館 アジアギャラリー」

2009/8/4-2010/1/31

耐震工事のため長期休館中の東洋館にかわって、ここ表慶館が「アジアギャラリー」として生まれ変わりました。東洋の彫刻・工芸・考古物などを展示する表慶館へ行ってきました。

エントランス。大きな案内板が設置されました。

広大でかつ、複雑怪奇な館内構成であったせいか、如何せん最後まで集中して見ることが出来なかった東洋館に対し、こちらの表慶館では展示品を絞って、ご自慢の美しいライトアップのもと、中国の青銅器や器、それに西アジアの立像などの様々な文物を、さながら手に取れるようなスケールにて紹介しています。展示スペースは表慶館の一階部分限定です。それこそ作品数は東洋館の時の数分の1程度に過ぎませんが、いくつかの見慣れた作品もまた場所を変えることで新鮮に感じられました。

館内配置図。三方のスペースにそれぞれ中国、朝鮮、東南アジア他、西アジアの文物などが展示されています。

【中国】

中国考古展示室。

「揺銭樹」(推定中国四川省・後漢時代)

死後の世界でも裕福に暮らせるようにと墓に納められた青銅製の組み立て木です。(キャプションより引用。)枝に銅銭などを飾っていました。透かし彫り風の精緻な文様が印象に残ります。

「藍釉粉彩桃樹文瓶」(景徳鎮窯・清時代)

深い藍色を背景に艶やかな桃の木が描かれています。その絵画的表現には目を見張るものがありました。

「白磁印花蓮花文鉢」(景徳鎮窯・元時代)

ミルク色をした美しい白磁の小鉢です。青磁にも良品がありましたが、私が惹かれるのはやはりこの温もりを感じさせる白でした。

「白磁鳳首瓶」(唐時代)

可愛らしい鳳が首の部分にのっかっています。あまり凝った造形ではなく、古代の土器を思わせるような意匠に親しみを感じました。

【エジプト・西アジア】

「山羊頭形リュトン」(イラン、ギラーン地方出土・アケメネス朝時代)

池袋のオリエント博物館の「ユーラシアの風」でも見たリュトンが東博でも展示中です。文字通り、山羊の頭が付けられています。

「ヘラクレス立像」(イラク、ハトラ出土・パルティア時代)

ギリシャ神話に登場する半神半人の英雄です。どっしりとした体躯で威圧的に立ちはだかります。

【インド・東南アジア】

インド・ガンダーラ彫刻展示室。

「ガネーシャ坐像」(カンボジア、ブッダのテラス北側・アンコール時代)

一際、異様な雰囲気を醸し出すヒンドゥー教の坐像です。頭が何と象になっています。謂れはキャプションに記載がありました。

「交脚菩薩像」(パキスタン、マルダン地区・クシャーン朝)

うっすらと笑みをたたえながら両足を交互に組んで座っています。流麗な着衣が艶やかでした。

【朝鮮】

朝鮮考古展示室入口。

「冠」(伝韓国慶尚南道出土・三国時代)

全展示品中でもっとも雅やかな作品です。側面には立ち飾りがまるで蔓のようにのびています。随所にぶら下がる金の板は歩揺と呼ばれ、王はそこから鳴る音を自らの威厳の象徴ともしていました。

なお彫刻、工芸の他、今回表慶館で展示されていない作品(特に絵画)については、今後、本館の特集展示などで紹介していくそうです。

来年1月31日まで開催されています。

注)平常展は指定されている作品を除き、全て写真の撮影が可能です。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )