大雪の正月になりましたね。

大雪の正月になりましたね。このお天気じゃ予定していた初詣や遠出は見送って、静かな正月を過ごすことになりそうです。

近年は元旦からお店が空いているので福袋でも探そうかと思って市内のお店へ出かけたんだけど、福袋が店頭にたくさん並んでいて人も競うように何袋も買ったりする。...もうそんな時代じゃないのかもね。

元旦に偶然見つけて購入したのは、ウサギの紳士とカエルの紳士の置物2体!背丈が40cm以上あるのでいい飾り物になりそうです。

ところで本題ですが、元旦のNHK BSプレミアムで放送された“草間彌生 わたしの富士山~浮世絵版画への挑戦”は面白かったですね。

興味深いのは、草間彌生より浮世絵の伝統技術を継承する職人集団の「アダチ版画研究所」の技術の凄さでした。

(NHKの画面を無断借用出来ないので持っている本の写真で話をつなげますが...。)

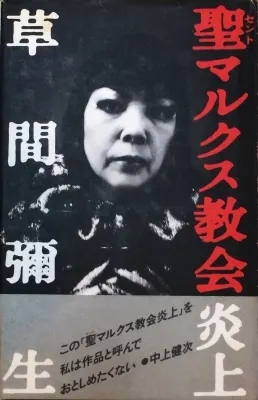

「聖マルクス教会炎上」(1985年第1刷)

当方が草間彌生に関心を持ったのは元々は小説からで、草間小説を読み始めた頃はニューヨークでのハプニング・アートや男根のオブジェなどの伝説を伝え聞く程度で“前衛の危ない人”の印象でした。

上の本の写真は30年以上前のものだと考えられますが、あの眼光の迫力は今も昔も変わりがありませんね。

「天と地の間」(1988年第1刷)

そんな印象の濃かったアーティストですから、ここ数年の“au”や“ルイ・ヴィトン”とのコラボなどで人気になっているのは不思議な現象に思えてしまいますよ。

この人がまさか商業的な成功をするとか、“可愛いい!”とか言われるようになるなんてことは想像も出来ませんでしたわ。

「クリストファー男娼窟」(1989年第1刷)

話はアダチ版画研究所に戻りますが、この研究所の職人集団の技術って凄そうですね。

一言で匠の職人と言っても、彫の技術者・摺の技術者と匠の専門分野が別れているようです。

前衛画家の作品をいかに浮世絵の技巧で表現していくか...素人にも分かりやすい番組構成になってました。

「セントラルパークのジギタリス」(1991年第1刷)

草間彌生はアクリル絵の具で書きますが、浮世絵で使う伝統的な染料とは色合いに違いが出るそうです。

匠が浮世絵の染料を技で原画に忠実な配色へ調合していく様子はあっけにとられてしまいましたよ。

無造作に調合していくようにしか見えないんだけど、きっちり同じ配色になるんだから見事な技です。

「ニューヨーク物語」(1993年第1刷)

またこの「アダチ版画研究所」では独自の配色でこの富士山を表現したいと話は展開していきます。

“芸術家の描いた絵を勝手に色を変えるのは失礼だ!”と内部で意見の衝突もありながらも5配色の富士山が作製されます。

原画の大版も迫力がありましたが、浮世絵では原画に忠実なものより独自に配色されたものの方が原画が引き立っていた感じが致しました。

言い方がおかしいですが、素材(原画)の良さがより分かりやすくなって迫力が増した...とか。

「無限の網」(2004年第6刷)

ということでネットで最近の草間本を探してみたら面白いのを見つけましたよ。

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」で草間彌生がアートワーク(挿画)をしている大型本です。

当方、幼い頃から不思議の国のアリスは好きだった話で、出てくるキャラクターも好きだったもんですから、ぜひとも草間版「不思議の国のアリス」を手に入れないといけないね!

追記:1月4日入手致しました!

追記:1月4日入手致しました!大型本でページ数は200ページ近い中に、草間彌生の絵がふんだんに差し込まれていて“これは本か?”“いや画集か?”...。

アート・ワークされた絵本なんだよね!