西国三十三所観音巡礼には三十三の札所以外に“番外札所”が3ヶ所あり、その3つの番外札所とも西国観音巡礼の創始者にまつわる寺院のようです。

西国三十三所観音巡礼には三十三の札所以外に“番外札所”が3ヶ所あり、その3つの番外札所とも西国観音巡礼の創始者にまつわる寺院のようです。奈良県桜井市にある発起院は開祖・徳道上人が晩年を隠棲した寺院、京都市山科区にある元慶寺は中興の祖の花山法皇が出家した寺院。

そして今回参拝した兵庫県三田市の花山院菩提寺は花山法皇が隠居生活を送った寺院とされています。

長谷寺を開いた徳道上人は西国観音巡礼の開祖とされる方で、病に倒れ冥土に行った時に閻魔大王からのお告げにより宝印を授けられてこの世に戻り、最初に観音巡礼を始められた方です。

しかし、徳道上人の三十三所観音巡礼は根付かず、宝印を第24番札所の中山寺に埋めたとされます。

それから270年後に花山法皇が中山寺の宝印を掘り起こし、観音巡礼を再興すると大いに信仰を集め、現在に至るまで西国三十三所観音巡礼が信仰される起源となったようです。

兵庫県三田市にある番外札所「花山院菩提寺」は、当寺院で992年頃から14年間の隠居生活を過ごした寺院とされたこと、花山法皇の御廟所を祀ることから菩提寺の名が付いたとされます。

寺院は651年に天竺から紫雲に乗って飛来したとされる法道仙人によって開基されたと伝わります。

花山法皇は984年に17歳で65代天皇に即位したものの、有力な外戚に恵まれなかったこともあって、19歳で退位して仏門に入り法皇となったとされる方です。

西国三十三所観音巡礼を復興した花山法皇は観音巡礼の各札所で和歌を詠んだとされており、その和歌が現在の御詠歌として残っているともいいます。

山門には山寺の雰囲気に満ちており、門には力感のある金剛力士像を祀っています。

観光客のあまり来ない低山にある寺院には独特の清々しさがあって心地よさというものを感じます。

仁王門を抜けると短い石段を登ることになり、本堂へと通じています。

石段の曲がり角には手水があり、その後方には石仏が安置されており、ここで身を清めてから入山していきます。

境内には「花山法皇殿(本堂)」と「薬師堂(本堂)」と2つの本堂が並び、この2つの堂宇を中心として寺院が形成されています

堂宇は他に「荒神堂」「不動堂」と「鐘つき堂」がありますが、想像していたより境内は広く、堂宇の数が多かったように感じました。

まず薬師堂へお参りに行くと、小さな前庭の砂が綺麗に整えられており、気持ちのよい参拝が出来ます。

薬師堂の右方向には「幸福(しあわせ)の七地蔵」が安置されており、悩みを聞いてくださる地蔵様を探して手を握ると「お力」が頂戴出来るとありました。

「賢者地蔵」さんの手を握らせていただきましたが、どのお地蔵さんも手の部分が何度も握られて摩耗して光っており、悩みから開放されたい人の多さが分かります。

薬師堂の須弥壇には御本尊の「薬師如来立像」と「日光菩薩」「月光菩薩」の薬師三尊が安置され、左右の須弥壇には薬師如来の眷属である「一二神将」が守護しています。

山の中の寺院であるにも関わらず、参拝者がチラホラと見られたのはやはり西国札所ゆえということなのでしょう。

もう一つの本堂である花山法皇殿にも「薬師如来像」は安置されており、本尊の右の厨子には「花山法皇坐像」が安置。左の厨子には「弘法大師坐像」が安置されています。

3躰の仏像の前に神鏡が置かれているのは神仏習合の名残りなのかどうか分かりませんが、寺院では時々見かけることがありますね。

内陣は外からみると薄暗いのですが、仏像の部分はライトアップされています。

細かい部分までは確認出来ませんが、内陣の厨子はとても厳かな雰囲気があります。

花山法皇殿と薬師堂の向かい側には「花山法皇御廟所」が一段高いところに祀られています。

西国観音巡礼の中興の祖らしく、立派な御廟に祀られており、御廟に手を合わす方がおられました。

この後、納経所へ行って御朱印をいただきましたが、住職と思われる方がとても穏やかで柔和な表情をされて対応してくださいました。

“私は訪れられた方の御朱印帳を見せてもらうのが楽しみなので、よかったら中を見せてくださいますか?”とおっしゃってましたので、どうぞと自分の御朱印帳に記された御朱印を見てもらいました。

さすがに寺院のことに詳しく、いろいろと説明していただきましたが、少し前に頂いた番外札所の発起院のところまでくると、番外札所についての説明も受けることができました。

まだ西国三十三所の札所を全て巡ってはいないのですが、話を聞いている間に先に番外札所を巡礼しようかなと思ったりもします。

展望台からは有馬富士(標高374m)の姿が見え、後方には六甲山脈が控えています。

右方向には千丈寺湖があり、瀬戸内播磨灘の向こうには天気がよければ小豆島が見えることがあるそうです。

ところで、花山院には境内近くまで車で行けますが、非常に勾配のきつい道路で難儀しました。

歩いて登られる方もおられると思いますが、なかなかの難所に思えます。

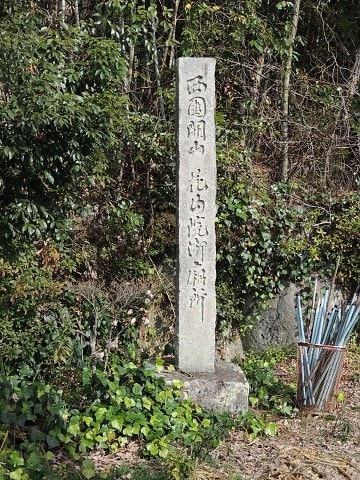

登り道の途中には「琴弾坂」の石碑があり興味を引きます。

これは法皇を慕って都から来た女官たちが女人禁制の山であるため入山出来ず、山裾に草庵を結んで暮らし、法王のために琴を弾いてお慰めしたとの故事を伝えるものだそうです。

女官達は尼となって山裾に住んでいたため、当地を「尼寺(にんじ)」と呼んだことから、現在も地名となって残っているそうです。

また、彼女たちの墓は「一二尼妃の墓」として山裾の尼寺地区に現在も残されています。

懐妊したものの亡くなってしまった弘徽殿女御(藤原忯子・花山天皇の妻)を祀る五輪塔と、取り囲むように祀られた11人の女官の石塔が平安の昔を偲ばせます。

番外札所は、開祖・徳道上人の菩提を弔う「発起院」、中興の祖・花山法皇の菩提を弔う「花山院菩提寺」、花山法皇が出家した寺院が「元慶寺」と西国観音巡礼の祖を祀った寺院になります。

花山法皇は1008年、41歳でその生涯を閉じられますが、千年の歳月を越えて巡礼者に希望を与えてくださる方であると言い切れるでしょう。