西国三十三所の札所人は、天台宗・真言宗・奈良仏教の流れを汲む寺院が多いのですが、西国3番札所の「粉河寺」は「粉河観音宗」という聞きなれない宗派の総本山になっています。

西国三十三所の札所人は、天台宗・真言宗・奈良仏教の流れを汲む寺院が多いのですが、西国3番札所の「粉河寺」は「粉河観音宗」という聞きなれない宗派の総本山になっています。粉河寺の開山には独特の逸話があり、奈良時代末の770年に猟師・大伴孔子古によって開創されたと伝わります。

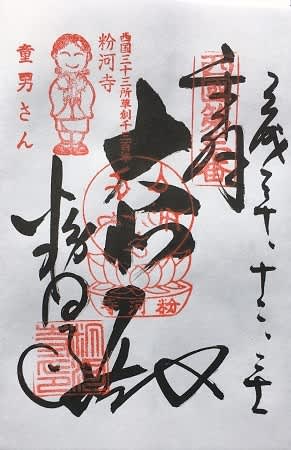

孔子古は、“一夜山中に猟し樹根に居して猪鹿を窺うに光明赫奕たるを見て菩提心を起し小堂を営む”との霊験談があり、翌日に“童男行者来りて孔子古の為めに金色等身の千手観音を作る”とあります。

漁師が開基した寺院というのは不思議な話に思えますが、この逸話は「粉河寺縁起絵巻(国宝・京都国立博物館寄託)」に描かれた縁起だそうです。

また、粉河寺縁起絵巻には河内国の長者佐太夫の一人娘が長患いしていたところへ童行者が現れ、祈祷により娘は全開したとの逸話も描かれているようです。

“長者一族が童行者の行方を探したところ、粉河の畔りに庵を見つけ、中には娘が差し出したさげさやと袴を持たれた千手観音が安置されていて、童行者は千手観音の化身であったことが分かった”とされます。

粉河寺はその後、繁栄を続け、鎌倉時代には七堂伽藍・五百五十ヶ坊・東西南北各々四キロ余の広大な境内地を有していたといいます。

しかし、1585年の豊臣秀吉の紀州征伐によって堂塔伽藍と寺宝を焼失してしまったようです。

この紀州征伐によって根来寺が炎上し、根来衆(僧兵・鉄砲等)や雑賀衆(鉄砲)も壊滅的になったとされ、高野山降伏へと秀吉は駒を進めていったようです。

粉河寺は紀州徳川家の庇護があって、江戸中期から後期に現在の諸堂が完成したとされます。

「大門」は1707年の建築物だとされ重要文化財にも指定されている大きな楼門で、和歌山県では高野山・根来寺に続く大きさを誇る楼門だそうです。

大門には仏師・春日の作と云われる「金剛力士像」が祀られており、桂の巨木を用材とする非常に大きな仁王様で見応えがあります。

境内へ入ると「仏足石」が祀られているのが目に飛び込んできます。

紋様は“千輻輪相”をあらわしているといい、仏足の大きさは人徳の偉大さを象徴しているとあります。

後方の碑は江戸時代の願海上人の筆によるものだそうです。

境内を進むと「出現池」があり、粉河寺の縁起にある童男行者にまつわる逸話をあらわすものとなっています。

本尊・千手観音の化身である童男行者が、柳の枝を手に白馬に乗ってこの池より出現したという逸話が伝わるようです。

池の周囲には「馬蹄石」「童男大師石像」、三角堂には「千手観音立像」が安置されています。

中へ入ることはできないものの、格子越しに内部がよく見え、まずここで童男大師の逸話を紹介するような形になっているのでしょう。

粉河寺は大門を抜けると中門まで境内が横長に延び堂宇が並びますが、そのあいだに鋳銅仏像の「阿弥陀如来坐像(露座仏)」の姿があります。

1862年に鋳造された総長210cm・像長144cmの仏像で、紀州藩8代藩主:徳川重倫などによって寄進された仏像です。

寺院に楼門や山門があるのはよくあることですが、粉河寺には本堂へ到る道に立派な「中門」がありました。

この中門には四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)が表裏2躰づつ祀られており、1832年に建立された重要文化財の楼門となっています。

さていよいよ本堂まで来ると、本堂前には珍しい「粉河寺庭園(国指定名勝)」がありました。

基本は巨石で造られていますが、枯れ滝・石橋・鶴亀の島などが表現されており、見たことのない類の庭園です。

寺院の説明によると“本堂の前庭と下の広場との高低差を処理する土留め”としての役割もあるという桃山時代に作庭された庭だとされます。

本堂は1720年の再建で西国三十三所の寺院の中では最大となる礼堂と正堂が結合した複合仏堂でした。

敢えて言うなら、第十番札所の三室戸寺の本堂を連想することがあるかもしれませんね。

外陣は西国三十三所札所らしい雰囲気が漂うものの、この日はほとんど参拝者がなく、静かさに溢れた中での参拝でした。

嬉しかったのは外陣の中央に懸けられた懸仏を見つけたことでしょうか。

御本尊の千手観音が海の中を龍に乗って現れる姿が彫られています。

内陣へ入れてもらうと正面の厨子の本尊は秘仏で扉は閉じられているものの、修理中の仏像を除く二十八部衆の半分と雷神が祀られていました。

さらに横には珍しい「鬼子母神像」、「大日如来坐像」「不動明王坐像」「弁財天」の仏像が祀られており、「元三大師像」「弘法大師像」「善光寺式阿弥陀三尊」なども祀られていました。

仏像は他にも後陣に「千手観音像」が3躰、「香像」「地蔵菩薩立像」「薬師如来坐像」「閻魔大王像」などの仏像が並びます。

変わったものでは左甚五郎作とされる「野荒らしの虎」の彫り物でしょうか。徳川吉宗公(紀州藩出身・8代将軍)が寄進したものだと伝えられています。

本堂の右方向には「鐘楼(割鐘)」や「薬師堂」があり、「六角堂」「丈六堂」「地蔵堂」へとつながっていきますが、その途中に1564年の銘がある「石造地蔵菩薩立像」があります。

高さ2.1mの石仏は風化している感はあるものの、柔和な表情をされており衆生救済の菩薩として信仰されてきたのでしょう。

「丈六堂」にはその名に相応しく丈六の「阿弥陀如来坐像」が安置されていて、丈六の大きさの迫力もさることながら、射るような目が印象に残ります。

西国三十三所の巡礼寺院へ参拝すると、巡礼者や参拝者の数と熱気に驚かされますが、今回参拝した粉河寺は参拝者の姿もまばらでとても静かな寺院との印象が残ります。

仏像が並ぶ広い内陣でも参拝者はおられず、ゆっくりと落ち着いた参拝となりました。

寺院境内には「粉河産𡈽神社」や霊木などがあり、見所の多い寺院といえます。