「東林寺」は現在、余呉町菅並の「洞寿院」の飛び地境内となっており、洞寿院から少し離れた「六所神社」の境内に東林寺(菅並観音堂)」があります。

「東林寺」は現在、余呉町菅並の「洞寿院」の飛び地境内となっており、洞寿院から少し離れた「六所神社」の境内に東林寺(菅並観音堂)」があります。東林寺の創建は1216年、比叡山の僧・泰恒法師によって建立されたといい、同じ敷地内にある六所神社の神宮寺であったと考えられているといいます。

その後、明治の廃仏毀釈によって洞寿院の飛び地境内となり、現在は観音堂だけがかつての姿を残します。

県道285号に面した場所に妙理川に掛かる朱色の妙理橋を目印にして駐車場へと入る。

妙理川は高時川に合流する前の支流ですので大きな流れではありませんが、ここへ至る道中で見た高時川は川幅が広く、水量も豊富に流れていました。

川には鮎釣りかと思われる方が腰近くまで水に入って長い竿で釣りをされており、急流に流されはしないかと心配になるくらい。

鮎釣りもある意味で命懸けだなと感心した次第です。

橋を越えるとすぐに「六所神社」の鳥居があり、多くの巨木が参道に並びます。

生命感の溢れる樹木の下には何やら塚のようなものがあり、近くへと行ってみる。

石碑には「野之神」と彫られてあり、詳しいことは分らないものの、野の豊穣を司る神への感謝と崇拝といった意味があるのかと思います。

中央に祀られている石はヤマドリやニワトリのような姿にも見え、自然崇拝の一つのシンボルとも感じられます。

東林寺のかつての姿は知る由もありませんが、現存しているのは「菅並観音堂」と呼ばれる御堂のみ。

観音堂が単独で建って観音像が祀られているのは湖北にはよくある光景ですが、菅並みの観音堂は豪雪地帯に建つ御堂らしく屋根が急勾配となっている。

急勾配にしておかないと積雪の重みで潰れてしまうのでしょうね。

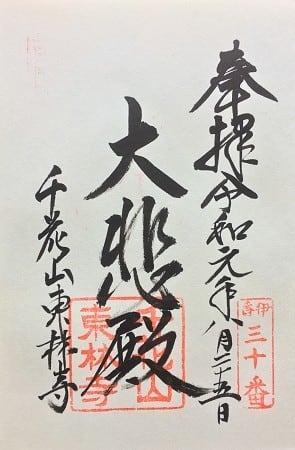

東林寺の本尊「聖観世音菩薩立像」は秘仏となっており、33年に一度の御開帳となる。

前回の「本開帳」は2016年で、「中開帳」は1999年だったといいます。

2016年の夏には東京での特別展「観音の里の祈りとくらし展II」に出張されたといいますが、聞く限りでは2016年の本開帳以来ということになるようです。

面白いといっては失礼に当たりますが、脇侍の持國天と多聞天の造り方は年季の入った仏師の作とはいえない姿です。

東林寺の本尊の観音菩薩立像も地元の仏師の作と言われており、この粗さからくる素朴な印象はある意味で人を引き付ける魅力があると思います。

御本尊の「観音菩薩立像(重要文化財)」には鎌倉期1216年の銘があるといい、ノミ跡が残る仏像で親近感を感じます。

湖北の仏像にノミ跡が残り、素朴ながらも見る人に伝わるものがある仏像があるのは、地域の市井の人々が信仰を形に残したいという強い意思があったことが伺われます。

東林寺の観音菩薩立像は縁起では東林寺の開基である泰恒法師が自ら刻まれたと伝わりますが、長浜市歴史遺産課の解説では地元の仏師によりこの地域なりの解釈が織り交ぜられたものとあります。

山間の集落に職人集団がいるのは湖北の他の地域にも見られ、菅並や丹生の集落にも存在したのだと思われます。

須弥壇の左には「子安地蔵座像」が安置され、奥から白い目が強い視線を放っています。

壇に掛けられた幕が手作り感に溢れていて、地元の方の気持ちが伺われます。

観音堂の右壁には金ピカの「地蔵菩薩半跏像」が安置されている。

扁額には「地蔵堂」とありますから、かつては境内に地蔵堂があったのかもしれませんね。

不思議だったのは須弥壇の右に並んでいる仏像群でしょうか。

一見、地蔵が3躰あるように見えますが、実際は釈迦如来や薬師如来が地蔵さんの前掛けをされている。

この辺りにも地域の方の信仰の姿が現れていますね。

異質な仏像に見えるのは左から3躰目の地蔵菩薩でした。

頭部が以上に小さく、まるで形代(かたしろ)を立体化したような姿で、ある種異様な姿といえる仏像です。

観音堂を出た後に六所神社に参拝しようと境内を戻ると、「山之神」という祠が変わった形の灯篭の奥に祀られていました。

六所神社の鳥居の所には「野之神」が祀られ、本殿前には「山之神」が祀られているのは、野や山の神々への崇拝や信仰・畏怖の現れなのでしょう。

境内にはもう一ヶ所結界が切られている場所があり、石組みの上に小さな石塔と祠が祀られています。

この祠に何の神が祀られているのかは分かりませんが、苔むした神域には何かの意味があるのだと思われます。

神話に出てくるような神を柱として祀ることが多い中で、もっと原初的な信仰の姿が垣間見えます。

六所神社は、かつてあった六つの神社を合祀して六所大権現と称したとあります。

大昔、丹生川に岩がそびえたつ深い場所があり、そこに住む大蛇が度々被害をもたらしていたといいます。

菅並とさらに奥の六ヶ村(小原・田戸・奥川並・鷲見・尾羽梨・張川)の方々が六所神社に祈ったところ、六人の山伏が現れて大蛇を倒し、山伏は姿を消していったと伝わるようです。

大蛇の被害を川の氾濫と考えると、分らない話ではなく、自然の猛威に襲われないようにこの六所神社に祈られたのでしょう。

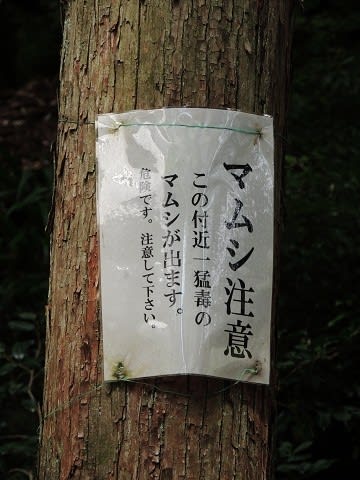

少し山側の方を見て回りたかったが、この看板を見ると退却するしかない。

東林寺は無住の寺院で菅並地区の住民の方々の持ち回りで本開帳や中開帳を行ってきたそうです。

現在、36戸のうち28戸が70歳以上の独居世帯になっていて、今後の管理状態を懸念する住民が多いそうです。(産経ニュースより)

今回、自治会・保存会・観光協会等の共催と長浜市の後援があって「丹生谷文化財フェスタ」が開催されましたが、今後も湖北の観音堂を維持していくには官民の協力が必要となります。