奈良興福寺の「南円堂・北円堂」では6年ぶりとなる同時開扉が行われており、2017年の『阿修羅 -天平乾漆群像展』以来2年ぶりに興福寺へ参拝しました。

奈良興福寺の「南円堂・北円堂」では6年ぶりとなる同時開扉が行われており、2017年の『阿修羅 -天平乾漆群像展』以来2年ぶりに興福寺へ参拝しました。『阿修羅展』は国宝館の改修工事に伴い、仮講堂の宗教空間の中での展示がされ、工事中の中金堂の横から入っていった記憶があります。

その時には南円堂も北円堂も開扉はされていなかったため、両堂に安置されている仏像は今回が初めてということになり、急遽思い立つと急ぎ近鉄電車に乗り込んで奈良へと向かいました。

南円堂は西国三十三所9番の札所にもなっており、年に一度の開扉と数年に一度の特別開扉のみだといいます。

そのためもあってか、御朱印を頂こうとする方々が長蛇の列を作り、時間を置いて前を通っても列が絶えることはありませんでした。

興福寺のランドマークとなるのは「五重塔」で、国宝の指定を受けている。

最初の五重塔は730年、光明皇后の発願により建立されたといい、現在の塔は1426年の再建。

塔の高さは50.1mあり、日本の木造塔としては東寺の五重塔に次ぐ高さだといいます。

前回に参拝した時にはなかった「中金堂」は2018年10月に落慶されて、奈良平城京らしい雰囲気を醸し出している。

中金堂は藤原不比等によって建立されたものの、その後6回に渡る焼失と再建を経て、天平様式を踏襲して復元されたといいます。

南円堂は創藤原冬嗣が813年に建立したといい、現在の建物は1741年に再建された重要文化財の建築物です。

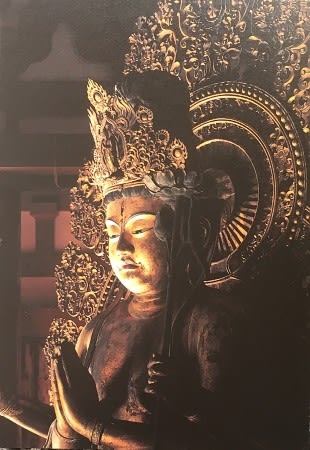

堂内には康慶(運慶の父)作の国宝「木造不空羂索観音坐像」を中心に、同じく国宝の「木造四天王立像」が四方を守護し、国宝「木造法相六祖坐像」が不空羂索観音の横に並ぶ。

「不空羂索観音坐像」は像高336cmと大きな坐像。桧材の寄木造の仏像で三目八臂の特異な姿をされています。

宝冠には阿弥陀如来の化仏を付けて、高い髻をした重厚感のある坐像です。

東大寺の不空羂索観音立像とは随分と雰囲気が異なりますが、奈良時代の天平仏と鎌倉時代の慶派仏の表現方法の違いが当然あり、それぞれの時代の仏像の凄みが伝わってきます。

四天王立像は像高約2mと迫力のある仏像となっており、法相六祖坐像の方も鎌倉リアリズムの見事な仏像でした。

対する「北円堂」も南円堂と同じく八角堂で、藤原不比等の一周忌にあたる721年に創建されたといいます。

現在の北円堂は1210年に再建された御堂で国宝の指定を受けています。

北円堂には運慶作の国宝「木造弥勒仏坐像」を本尊として、国宝「木心乾漆四天王立像」が四方を守護し、弥勒仏の脇侍である「木造法苑林菩薩・大妙相菩薩半跏像(室町期)」が脇を固めます。

最も見応えがあるのは運慶作の「木造無著菩薩・世親菩薩立像(国宝)」であり、見事なまでのリアリズム彫刻に魅入ってしまいます。

気になったのは四天王の内の持国天と多聞天だけが沓(くつ)を履かずに草履を履いていることでしょうか。

持国天と多聞天を二天像として本尊の左右に安置することがありますが、金剛力士的な意味合いで草履姿なのかもしれません。

ところで、奈良といえば鹿ですが、東大寺ほどではないにせよ興福寺にも鹿の姿がありました。

南円堂へと向かう石段の途中に石仏が祀られた「延命地蔵尊」があり、地蔵尊や石仏の合間に生えている草を求めて2頭の牝鹿が食事をしています。

寺院を出た後に猿沢池を歩いてみましたが、木々が大きく育っていて五重塔が隠れてしまうのが残念です。

大勢の観光客で溢れる“東向商店街”でお土産を買って近鉄奈良駅まで戻ってくると“せんとくん”がお出迎え。

せんとくんは奈良県のマスコットキャラクターで、特技はダンスだとか...。

今回の興福寺は参拝に訪れたというよりも、仏像を拝観にきたという感が強かったと思います。

平日にも関わらず人が多く混雑していたのには驚きましたが、国宝揃いの慶派の仏像群を2つの八角堂で拝観でき、思い切って訪れた価値があったと思います。