五重塔や三重塔のある寺院は多いのですが、この談山神社の「十三重塔」は何と13にもおよぶ軒を重ねる塔とは一体どんなものなのか?

五重塔や三重塔のある寺院は多いのですが、この談山神社の「十三重塔」は何と13にもおよぶ軒を重ねる塔とは一体どんなものなのか?談山神社へ参拝した動機は十三重塔を見たいという気持ちからでした。

談山神社の御祭神は中大兄皇子(天智天皇)と大化の改新を行った「藤原鎌足」だといいます。

飛鳥の法興寺(現在の飛鳥寺)での蹴鞠会で知り合った二人は、645年の5月に多武峰の山中に登って、「大化改新」の談合を行ったとされます。

談合を行った山ということから後に「談い山」「談所ヶ森」と呼ぶようになり、談山神社の社号の由来となっているようです。

藤原鎌足の死後の678年、「十三重塔」が長男・定慧と次男・不比等によって建立され、680年には講堂が建立されて「妙楽寺」と号されたといいます。

神仏分離令の発令までは神仏習合の寺社であり、廃仏毀釈によって神社となったものの、今も神仏習合の雰囲気が多く残ります。

国宝「十一面観音菩薩像」で有名な聖林寺は「談山妙楽寺」の別院だったというように、「談山神社」は聖林寺から山間の道を数㌔行った場所にあります。

奥地に来たような感のあるこの山で、中大兄皇子と中臣鎌足は極秘の談合をしたことになります。

正面鳥居から境内に入ると、すぐに横道に入ることになり、そこには城郭のような石垣があります。

聖林寺も同じような石垣に囲まれており、これは聖林寺・談山神社共に共通する特徴のようです。

談山神社には本殿・拝殿・末社など13棟と権殿・十三重塔が重要文化財の建造物に指定されており、境内全域に建造物がひしめき合っている。

他にも国宝の「粟原寺三重塔伏鉢(奈良国立博物館に寄託)」や曼荼羅図や刀など重要文化財の美術工芸品も多く所蔵しているといいます。

山際にある「岩座」と「龍神社」は古神道の信仰の姿を今に残した霊地だといい、岩に天上から神を迎え祭祀を行ったとされます。

また岩座を流れる水は大和川の源流の一つとなっているといい、社は飛鳥時代に大陸から入ってきた龍神信仰を結びついたものとあります。

さて、初見となった「十三重塔」はその異質な姿に驚きを隠せませんでした。

建立は678年ですが、現在の塔は室町時代の1532年の再建。

高さ17mの桧皮葺の屋根を葺くのはさぞかし大変な普請だったのではなかったでしょうか。

歴史の上で「七層塔」や「九層塔」を聞いたことや石造りの十三重塔を見ることは多いとはいえ、木造の巨大な塔には驚くしかなく、木造十三重塔としては世界唯一のものだという。

建立した藤原定恵(鎌足の長男)は唐からの帰国後に唐の清涼山宝池院の塔 を模して十三重塔を建てたとされています。

十三重塔を下から見上げるように見ると、反った屋根と層の間の隙間の狭さが特徴的な塔だといえます。

再建建造物とはいえ500年近くその姿を現存させているのはお見事の一言です。

本堂へは朱色も鮮やかな「楼門(重文)」から拝殿へと入って、「本殿(重文)」の正面へ回り向き合うことになります。

この日の参拝者は多くはなくゆっくりと拝むことが出来ましたが、談山神社では年間数多くの大祭が行われ、桜の季節などは大いににぎわうようです。

本殿は豪華絢爛な造りになっており、意外な感じがするほど華やかな造りとなっています。

当初の本堂は701年の創建で現在の本堂は1850年に建て替えられたものだといい、日光東照宮造営の際のお手本となったとされているようです。

再建の時期から考えると本殿と東照宮が“影響を受けあった”ということもあるかもしれませんね。

本殿と向き合う「神廟拝所(旧講堂・重文)」の下は掛け造りの舞台をなっており、太い柱が拝所を支えます。

拝殿の外を縁取るようにして設けられている縁からは古都の山々を見ることができ、風が吹き込み歩いているととても気持ちが良い。

神廟拝所の中は宝物の展示会場のようになっており、内部壁画には羅漢と天女が描かれている。

神廟拝所は元々妙楽寺の講堂であったため、神仏分離前の仏教色の強い場所といえます。

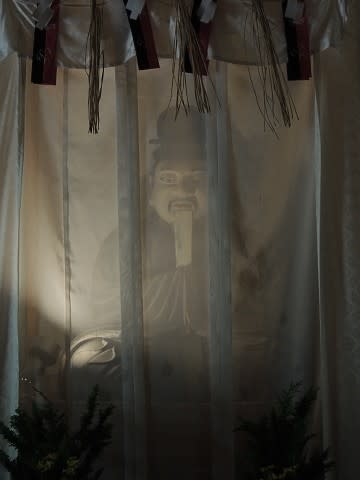

御簾がさげられた厨子の中には談山神社の御祭神である「藤原鎌足像」が安置。

藤原鎌足の妻は鏡王女とされており、摂社「東殿」に木彫りの像が祀られています。

東殿は恋神社とも呼ばれ、縁結びの神として信仰されているが、鏡王女は元は中大兄皇子の妃で後に鎌足の正妻になったといいますから中々複雑な男女関係です。

縁結びの東殿の奥には縁切りの祠がありますから、恋とはいつの時代も難しいものです。

話は戻って神廟拝所には伝運慶作と伝わる狛犬が展示されており、写実的な狛犬ではあるが運慶作かどうかはあくまで伝とのこと。

ところで神社を出て小川沿いの細い道を歩いて行くと不思議な形をした「摩尼輪塔(重文)」が目に入ってきます。

摩尼とは宝珠のことで八角大石柱笠塔婆の塔身には「明覚究竟摩尼輪」と彫られているそうで1303年の銘があるという。

上円部には梵字でアークと刻まれているといい、アークとは大日如来のことになるのでしょうか?

道をさらに進んでいくと「談山神社東大門」へと行き着く。

おそらくここまでが神社の領域だったと思うが、それにしても広い。

表門が城郭風になっているのは、境内にあった城郭風の石垣と同じ意味があったのかもしれない。

また、問の外には「女人堂」の石碑があり、もしかすると過去には女人禁制だった時代があったとも考えられる。

談山神社の表参道には数軒のお茶屋さんがあり、各種の奈良漬や古代米餅・草餅などが売られていたのでしばらく見て回ります。

栃餅があったので2個頼んで持ち帰ろうとすると温めてくださっている。

美味しい状態で食べるのが一番ということでお店で食べることにしたが、2個食べるとさすがに口の中が甘ったるくなってくる。

ところが、うまくしたものでサービスで頂いた奈良漬を食べるとこれが丁度良い具合となるのが面白い。

談山神社には古代神道が大陸文化の影響を受けたもの、仏教と神道の混合と分離、大化の改新にまつわるエピソードなど古代の歴史に想像を広げることができます。

奈良の飛鳥・桜井・宇陀方面には昔ながらの山里風景が残り、穏やかな気持ちとしてくれる場所。

喜ばしいことに奈良には未だ訪れたことのない寺社が膨大にあり、これからも訪れる機会が多いだろうと思う。