滋賀県の湖北地方に位置する高月町は、「観音の里」と知られ、集落ごとに観音さんを祀り、守り継がれてきた信仰の深い地域になります。

滋賀県の湖北地方に位置する高月町は、「観音の里」と知られ、集落ごとに観音さんを祀り、守り継がれてきた信仰の深い地域になります。信仰の形態は集落ごとに「神社と観音堂」が並ぶ神仏習合の形を取っていることが多く、併せて集落には別の寺院(浄土真宗系寺院が多い)があります。

一般的に言われるのは湖北地方は“古くから己高山信仰(山岳信仰)が栄えていた地に、白山信仰や天台密教が混合して独特の宗教文化を形成し、その後に浄土真宗が定着していった。”となります。

興味深いのは、湖北には観音信仰や神社での「オコナイ」などの信仰や風習と共に「野神さん」を祀る信仰があり、そこには巨樹を神として崇める自然信仰の姿がみられます。

もちろん巨樹が全て野神さんと呼ばれている訳ではなく、御神木として祀られているものも多いのですが、“高月町内を巡るとあちこちに巨樹がある”のには驚きます。

雨森芳洲は江戸時代中期に活躍した儒学者で日朝外交に尽力された方とされ、芳洲の生誕地とされる雨森にある「東アジア交流ハウス雨森芳洲庵」の門前に大きなケヤキの樹があります。

高月には古来より「槻(ケヤキの古名)」の巨木が多かったことから、当初は「高槻」と呼ばれていたといい、平安時代の歌人・大江匡房が月見の名所と和歌を詠んだことから「高月」に変わったという伝承があります。

今も高月にはケヤキの大木が多く、この「雨森芳洲庵のケヤキ」は、幹周6.6m・樹高15mと力強くも迫力のある巨樹です。

雨森芳洲庵から少し移動すると「己高山観音寺(雨森観音堂)」の野神さんに出会う。

事前に調べていなくても次々と巨樹に出会えるのは「高月の観音里まつり」の観音巡りと同じような感覚で、すぐに次の巨樹が目に入ってくる。

己高山観音寺(雨森観音堂)は、中尊に像高は27cmとやや小ぶりだが、清水式の千手観音「千手観音立像」を祀り、横には脇侍である「毘沙門天」「不動明王」が祀る観音堂。

奥には平安時代に起源を持ち、浅井氏に仕えていたという雨森氏の墓所「雨森家元祖墓所」があり、歴史深い観音堂となっている。

この野神さんは、雨森集落と保延寺集落の2つの集落でお祀りしているといい、かつては雨森の野神さんは別にあったようだが、現在は観音堂の野神さんを祀っているだとか。

2018年の台風で枝が折れて歪な形となっているが、樹勢は良さそうに見えるため、何年か先には形が変わってくるのかと思います。

雨森観音堂の境内はそれほど広くは感じないものの、樹勢豊かな大木が多く見受けられます。

神社の入口にあたる石橋の前に巨木があり、石橋からは二股の杉が望める。

境内に入ると角の方にひときわ背の高い木が目に付いたので見に行ってみる。

周辺に木が多く、近づいても竹が生えているため全体像が見にくいですが、勢いのある樹です。

集落の中にある森を伐採して更地にしてしまわないところに自然のものを敬おうとする集落の方々の気質が感じられます。

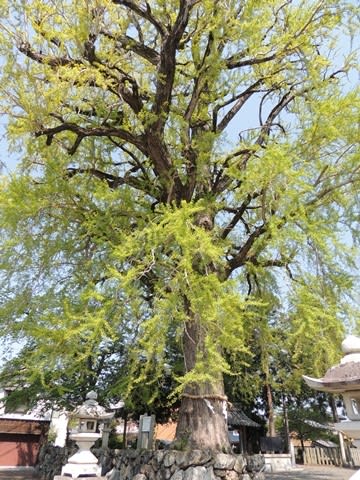

ところで、雨森集落には祭神五十八柱を祀るという「天川命神社」があり、鳥居の後方には「天川命神社のイチョウ」と呼ばれるイチョウの巨樹があります。

このイチョウは樹齢300年以上と推定されており、幹周は5.7m・樹高はなんと32mという巨樹で、地元では「宮さんの大イチョウ」と呼ばれて親しまれているようです。

注連縄が巻かれた御神木のイチョウは新緑の季節ゆえ美しい緑に気持ちが和まされる。

これだけの大木が色づく秋はさぞや美しいであろうと思われ、「観音の里ふるさとまつり」の時に高月を巡る時に、もう一度訪れてみようかと思います。

下からイチョウを見上げると、緑の美しさとともに分岐した枝の造形が美しく感じられ、唖然としてしまう。

このように生命感を感じるものはけっして人が意図して造ることは出来ない自然がなせる業だと思います。

高月町では、その地名の由来でもある槻(ケヤキ)にちなんで「槻の木十選」として町内にあるケヤキの中から10本を「高月町歴史のおくりものシリーズ」として選んでいます。

「天川命神社のケヤキ」も十選の中に選ばれており、本殿の後方にあるのがそのケヤキかと思われます。

高月町は観音さま巡りで何度も訪れた町。また高月町から湖北町・びわ町にかけては野鳥を探して駆けずり回った地でもあります。

巨樹や野神さんを巡ってうろうろしていると、目的は違えども実は同じ道を歩いていることに気が付いて思わず頬が緩む。