滋賀県の湖北地方には五穀豊穣の儀礼を行う「野神(野大神)」の信仰があり、集落単位で野神さんと呼ばれる巨樹や古木を崇めることが多いとされます。

滋賀県の湖北地方には五穀豊穣の儀礼を行う「野神(野大神)」の信仰があり、集落単位で野神さんと呼ばれる巨樹や古木を崇めることが多いとされます。山里の神社仏閣へ行くと、野の神・山の神の両方を祀るところもありますから、巨樹や山を神あるいは神の依り代として崇める自然崇拝の形が残されているといえるのかもしれません。

湖北地方でも高月町は、ケヤキの古木・大木が多い場所で、「高月」がかつて「高槻(槻はケヤキの古名)」と呼ばれていたのも納得がいきます。

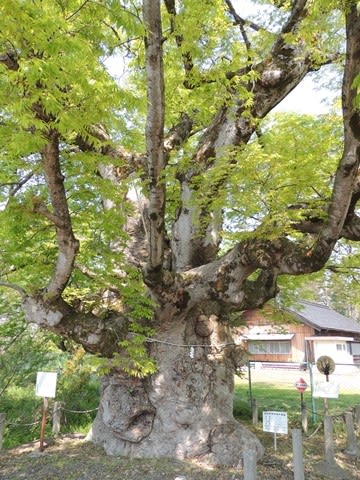

柏原集落の村外れにある「八幡神社」には「八幡神社のケヤキ(野神ケヤキ)」と崇められているケヤキの見事な巨樹があります。

八幡神社のケヤキは樹齢500年と推定されているといい、幹周が8.9m・樹高は22mに及ぶといいます。

樹冠に至っては下がれるだけ下がってもフレームにおさまらない広がりがあり、樹勢にも勢いが感じられます。

このケヤキには「観音の里ふるさとまつり」でも出会っていますが、晩秋の観音まつりで見た時と新緑のケヤキでは随分と印象が違うので別の樹なのかと錯覚してしまう。

八幡神社の奥には「阿弥陀堂(来光寺)」があり、御本尊の「薬師如来立像(平安初期)」、脇侍の「日光・月光菩薩」、守護にあたる「十二神将」が祀られています。

八幡神社のケヤキはその太い幹・ゴツゴツとした瘤から受ける人を圧倒するような神々しい姿には“神が宿る樹”との称号がふさわしい。

おそらく柏原集落の方にとっては「薬師三尊像」とともにこの「八幡神社のケヤキ」は心の拠り所であり、地元の誇り高き野大神さんなのだと思います。

<佐味神社の三本杉>

柏原集落の八幡神社からさらに北の田園地帯へ進むと、聳え立つような杉が唐突に見えてくる。

「佐味神社」という豊城入彦命を御祭神として祀る神社であり、「佐味神社の三本杉」という巨樹と数本の杉に囲まれて小さな祠が祀られている。

祠の前には注連縄を巻かれた三本杉の樹高はそれぞれ12m・25m・25mといい、幹周は295cm・460cm・470cmと堂々たる巨樹三本です。

「淡海の巨木・名木次世代継承事業」では平成28年に治療が施されたといい、公益財団法人からも守られている杉のようです。

山麓の神社などには杉の巨樹がよく見られますがこの三本杉は田圃の真ん中にあり、何か不思議な感覚を覚えます。

高月町にはあちこちに小さなお宮さんと周囲を取り巻く小さな森があることが多く、そこには古代に何か塚のようなものがあったのかと思ってしまいます。

<田中のエノキ(えんねの榎実木)>

高月町の南に隣接する湖北町の山本山からさらに南下すると田中という集落があり、「田中のエノキ(えんねの榎実木)」という独特の姿をした野神さんがおられます。

田中のエノキは集落の東の田園地帯に面した位置にあり、東に伊吹山・北に山本山が望める場所に小さな祠とともに祀られています。

この地にはかつて街道が通っていたとされ、ここは一里塚であったと言い伝えられており、エノキは里柱として植えられたものと書かれてありました。

樹齢は250年、樹高は4.6mで樹高は10mの榎の前にして、8月には五穀豊穣のお祈りをする祭典が行われるといいます。

田園地帯に生える木ですからさぞや風当たりが強いだろうと思われますが、一部折れた枝はあるものの、しっかりと残ってきたのはこの幹の太さ強さなのでしょう。

“木は巨樹に育って神となる”とは巨樹を巡っていて感じた事。

湖北の野神さんは集落の入口や村はずれ、近隣集落との境にあることが多いように思います。

野神さんは五穀豊穣を祀る儀礼の象徴とされ、神が宿る樹という意味合いがあったのでしょう。

境界になる場所などには石仏が祀られていることもあり、集落に悪いものが入ってこないように防ぐ結界の役割もあったのかと思われます。