滋賀県米原市の切り絵作家早川鉄平さんの切り絵展「切り絵の世界×慶雲館」が、長浜市の「慶雲館」で開催され、純和風の建物と国指定名勝の庭園とのコラボレーションを楽しんできたばかりです。

滋賀県米原市の切り絵作家早川鉄平さんの切り絵展「切り絵の世界×慶雲館」が、長浜市の「慶雲館」で開催され、純和風の建物と国指定名勝の庭園とのコラボレーションを楽しんできたばかりです。ところが、ほぼ同時期に草津市の「史跡 草津宿本陣」でも早川鉄平さんの作品が展示されているといい、草津本陣での作品展は「本陣にまつわる動物たち」というテーマで開催されているとのこと。

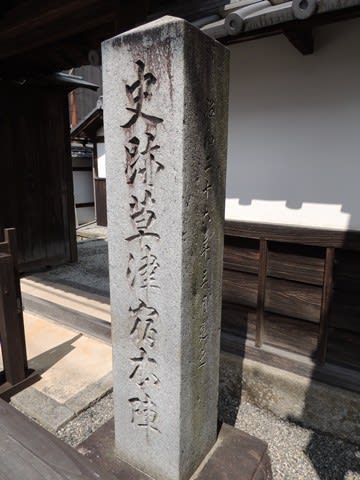

慶雲館での作品展といい、草津宿本陣での作品展と歴史のある建造物での切り絵展を見ない手はないだろうということで、草津宿本陣へ足を運びます。

長浜慶雲館では切り絵絵本「白鳥になった王子」の原画や屏風、壁面作品がメインでしたが、草津本陣では将軍への献上品として長崎から江戸へ運ばれるラクダや象がテーマになっていて、行く前からワクワクする企画です。

草津宿は、東海道五三次と中山道六十九次の合流・分岐点となることから京都三条大橋から江戸に向かう場合、大津宿・草津宿までは東海道・中山道の両道で宿場町を共有していたという。

草津宿には本陣二軒、脇本陣二軒、旅籠七十余軒があったという大きな宿場で、身分の高い人が泊まった「本陣」はかつて2軒あり、そのうちの1軒が現存して「草津宿本陣」として国の史跡に指定されています。

江戸時代の東海道や中山道を、当時の人が見たこのないラクダや象が旅していくのですから、旅人や宿場町の人も大いに驚いたことでしょう。

草津本陣の建物の中では、台所土間でラクダを引くウサギや湯殿で水浴びする象、表板間で身構えるクマなどあっと驚くコラボレーションが実現しています。

台所土間でウサギに引かれるヒトコブラクダは、実際のサイズかと思えるような大きな作品で、本当にこの土間でラクダが休んだのかもと想像すると楽しい。

このラクダは、1821年に第十一代将軍・家斉への献上品としてオランダ船によってもたらされたものの、幕府が受け入れを拒否したことにより、大坂商人の手によって見世物興業をして周ったといいます。

ラクダは、砂漠地帯に住んでいて家畜化されて荷物を運ばされたり、砂漠で軍隊のラクダ部隊などで酷使される印象がありますが、遥々日本に来て見世物にされていたのは、物悲しさを感じます。

童謡「月の砂漠」を聞き覚えがある方は多いと思いますが、夜の砂漠をラクダに乗って旅していく王子様とお姫様が物悲しくも寂しいメロディにのって歌われていたのを思い起こします。

そんな感傷とは裏腹に作品には愛嬌があって、楽しい旅の途中のような印象を受けます。

ラクダを引くウサギの表情や右足のあげ方など、とてもユーモラスな姿に描かれていますね。

説明書きと一緒に展示されていたのは「箕掛駱駝大津ゑふし(豊橋市二川宿本陣資料館蔵)」。

日本的にデフォルメされて描かれていますが、実際に見世物小屋で見た人の衝撃は凄かったでことでしょう。

6代目笑福亭松鶴や桂米朝などが演じた落語の演目「らくだ」は見世物としてやってきたラクダに由来するらしく、ラクダを見た人が“図体の大きな人やのそのそした奴”をラクダに例えたのが始まりとか。

各間の中央にある畳廊下には、行燈が並べられており、鮎やニゴロブナを描いた行燈と動物たちの切り絵板が置かれています。

最奥には大名などが使う格式の高い「上段の間」が設けられており、建物全体が非常時に対しても防護出来るような造り方になっているようです。

行燈の光はどんどん変わっていきますので、一瞬にして雰囲気が変わります。

自然光に透過する切り絵も魅力的なら、こういった行燈のライトの変化も早川さんの作品の魅力的なところです。

さて、象さんはどこかなと思っていたら、なんと「湯殿」で水浴びをしている模様。

インパクトのある作品ですが、お守り役の猿があたふたと慌てている様子がリアルで面白いですね。

象さんも湯殿の天井に届きそうに大きい。

象さんの水浴びに慌ててあたふたしているお猿さん。

やめてくれよ!床が水浸しになってしまうとでも聞こえてきそうな姿です。

この象は1728年、中国の商人によって八代将軍・吉宗への献上品をしてベトナムから長崎に到着。

翌年、江戸に向けて東海道を旅していったとされます。

道中では庶民だけではなく、各地の大名や天皇・法王までもが象を見物したとされ、多くの人がこの象に驚嘆し、熱狂したとされます。

「象見世物興業案内(豊橋市二川宿本陣資料館蔵)」

表板間へ入ると大きなクマがこちらを睨みつけています。

この部屋は扉が閉じられていましたので光があまり差し込んでおらず、ライトに照らし出された切り絵がよく映えていました。

草津宿は東海道と中山道の合流点でもあり分岐点でもあり、大名や庶民などの旅人たちが行き交った宿場。

馬に乗って旅する人はいたでしょうけど、ラクダや象までが街道を旅していた江戸の風景に心惹かれます。

草津本陣でのラクダや象の切り絵展は、そんな江戸時代の驚きの光景が再現されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます