日本茶の産地というと個人的には静岡茶と宇治茶が思い浮かびますが、日本茶の産地は実際は数多く、全国で20ヶ所以上の産地があるようです。

日本茶の産地というと個人的には静岡茶と宇治茶が思い浮かびますが、日本茶の産地は実際は数多く、全国で20ヶ所以上の産地があるようです。確かに山間の地へ行くと茶畑があるのを見受けることがあり、各地域の名前の付いたお茶を目にすることがあります。

国道307号線で宇治田原の辺りへ行くと山の斜面に広がる茶園が多くありますが、この宇治田原のお茶はもちろん宇治茶として出荷されるものです。

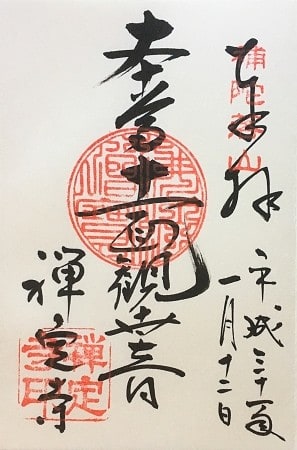

その宇治田原には3m近い巨大な「十一面観音菩薩像」を祀る「禅定寺」があり、一目その御姿を観たいと寺院へと参拝しました。

禅定寺は奈良東大寺の別当・平崇上人によって平安時代の中期に建立された華厳宗の寺院で、藤原摂関家の庇護を受けて発展していったといいます。

寺領は一千町歩を越える広大なもので、1071年に平等院の末寺となった後も繁栄していた寺院だったようです。

戦国時代には一時荒廃していたことがあったようですが、1680年に月舟宗胡によって曹洞宗の寺院として中興されたとされます。

従って藤原時代の仏像を数多く残しながらも、禅宗寺院として現在も残っているある意味で特殊な歴史を持った寺院といえるかもしれません。

「壱の門」への短い石段を登ると、すぐに「仁王門」が見えてきます。

仁王門は1719年の建立されたものとされ、江戸期の再興後の建物になります。

仁王門には阿吽の金剛力士像が祀られており、横には大草鞋が奉納されていました。

金剛力士像は江戸期のものとされていますので、仁王門が建立された頃に祀られた仏像なのでしょう。

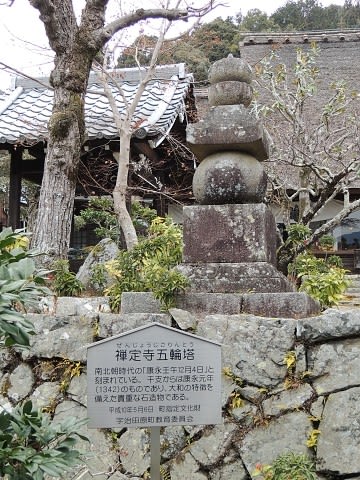

入ってすぐの場所には「禅定寺五輪塔」がありますが、これは南北朝時代の1342年12月4日に作られたものと履歴が明確になっているようです。

仏像を除外すると寺院で最も古いものということになりそうですね。

境内にある堂宇は「本堂」「観音堂」「十八善神」の3つになり、特に本堂の重厚な茅葺き屋根が目をひきます。

外観だけ見ると古民家のようにも見える建築物です。

まずは「観音堂」へ参拝しますが、「園通閣」という扁額が掛けられた観音堂の内部は不思議な空間となっていました。

なぜかというと、「観音堂」と名の通り幾つかの仏像が安置されているにも関わらず、座禅道場にもなっているということです。

右の脇陣には地蔵菩薩坐像が居られ、何とも独特の表情をされています。

慈悲の表情というよりは少し怒っているような、あるいはちょっとヤンチャなお顔つきです。

左の脇陣には薬師如来坐像と大日如来坐像。

薬師さんには痛みがあったようで補修されていますが、この首のかしげ方には少し変わっていて、左下を見る姿勢をされています。

まるで床に伏した人の横に座り、救いに来られたような印象を受けるような姿に見えてきます。

正面に当たる場所には御本尊は写真だけで、数躰の仏像が安置されています。

これらの仏像は念持仏のようなものだったのか、廃寺になった寺院のものか、奉納されたものなどかは分かりませんが、集合体のように祀られていました。

横の壁にも仏像が幾つか置かれてありますが、違和感を感じるのは多くの観音像が祀られている前が座禅の席になっていることでしょう。

面壁座禅とは違って観音像を前にしての座禅となるのは、奈良仏教に始まって平安仏教の影響を受け、禅宗(曹洞宗)へと変遷した寺院の歴史が影響しているのかもしれません。

重厚な茅葺き屋根の「本堂」も江戸期の建築物で、平成18年に茅葺き屋根の修復が終わったようですが、要した年月は実に4年といいます。

これだけの厚みのある茅葺き屋根の修復には、やはりそれだけの年月が必要となってくるのでしょう。

堂内は特に特別なものはありませんが、この広い内陣で檀家の方が集まって法要などを営まれるのかと思います。

禅定寺の文化財的な仏像は全て「宝物殿」に保管されていますので、本堂は祈願や法要などの宗教的な場となっています。

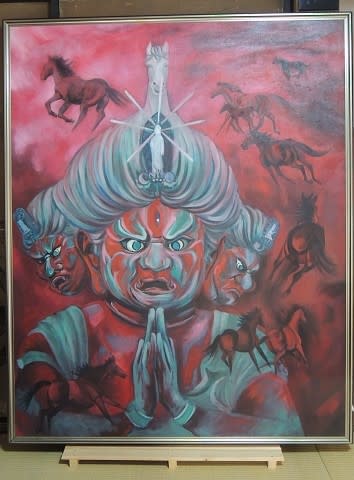

本堂で興味深かったのはお釈迦様や観音菩薩を描かれた絵でした。

室内には独特の描き方の「馬頭観音」が掛けられてあり、建物の外にある外壁には「平成の大涅槃図」として巨大な壁画が描かれてありました。

「平成の大涅槃図」は、開創千年記念事業として構想二年・制作三年余の歳月を掛けて開眼法要が行われたもので、絵は「私の仏様」として十二歳の少女から八十五歳のお年寄りまで日本中から募集して描かれた涅槃図だそうです。

室内からですから全容は見えず、かなり色あせてはきていますが、完成当時の写真を見ると実に色鮮やかな大涅槃図でした。

本堂の縁側を進むと庭園が拡がり、縁側に設けられた「悟の窓」と「迷の窓」から覗くことができ、裏側に回っても庭園が拡がっています。

庭園は規模はそれほどではないものの、後部に広がる山を借景とした味わいのある庭です。

さて、禅定寺の凄さはやはり仏像の凄さに尽きるでしょう。

文化財指定されている仏像は宝物殿に納められていますが、実に素晴らしい仏像群です。

入館して左から「大威徳明王像(藤原期・像高60cm)」と「文殊菩薩騎獅像(藤原期・像高57cm・重文)」が並びます。大威徳明王はなぜか“牛ではなく象”に乗っていました。

その横には四天王のうち「増長天(藤原期・像高163cm・重文)」と「広目天(藤原期・像高158cm・重文」が迫力のある姿を見せてくれます。

右側には「延命地蔵菩薩半跏像(藤原期・像高88cm・重文)」が安置され、その横に残りの四天王である「持国天(藤原期・像高164cm・重文)」と「多聞天(藤原期・像高161cm・重文)」が並んで四方を守護しています。

あまりの素晴らしさに床に座り込んでずっと観ていたのは「十一面観音立像(藤原初期・重文)」でした。像高は何と286cmと大きな十一面観音像です。

金色の光背があることも威光を増しているのですが、力強くも美しい仏像は旧国宝であり、現在も国宝候補といわれている仏像です。

「日光菩薩(本尊とほぼ同時期・像高203cm・重文)」と「月光菩薩(同・像高208cm・重文)」も2mを越える大きな仏像で実に見応えのある御姿です。

日光・月光は薬師如来の脇侍、十一面観音像は毘沙門天坐像・不動明王坐像を脇侍とするのが一般的ですが、ここでは十一面観音の脇侍になっています。

これは日光・月光菩薩は舟禅師によって、光明山寺から移されたものとする説があることから、禅定寺では通常とは違った三尊になっているようです。

ところで、禅定寺には生花の心得のある方がおられるのでしょう。

あちこちに生けられた花が置かれて、彩鮮やかに寺院に季節の色を添えています。

最後は寺院の外から見る宇治田原の景観です。

柿の実はほとんど収穫しておられないのでしょう。熟れきった実がたくさんぶら下がっています。

柿の実を求めてヒヨドリがやってきて啄む姿が見られますので、いい施しになっているようです。

宇治田原は奈良・滋賀・大阪と隣接する地域になり、「南山城六山」と呼ばれる寺院があります。

また「十一面観音巡礼」がキャンペーンされるように仏教文化が花開く地域のようです。

“かくれ古寺”のようにひっそりとしているなかで、各寺院は見事な仏像を有している実に興味深い場所です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます