若い頃、バリ島の民芸品の木彫りや東南アジアのお面、福助人形や日本のお面などを集めるのが好きでした。

若い頃、バリ島の民芸品の木彫りや東南アジアのお面、福助人形や日本のお面などを集めるのが好きでした。しかし、妻が球体関節人形(スーパードルフィー)のカスタムやドールウエアーの製作を始めた時に感化されて、球体関節人形の世界を知ることになりました。

その頃は一部のファンの間で、VOLKSのスーパードルフィーが熱烈に歓迎されていた時期だと思います。

『マリアの心臓』という人形博物館は、1980年代から2011年まで東京で拠点を表参道・元浅草・渋谷と変えながらも開館されていたといいます。

その東京の美術館は2011年に閉館してしまいましたが、京都大原の地で再開し、不定期開館ではありますが、このGWには展覧会が開催されています。

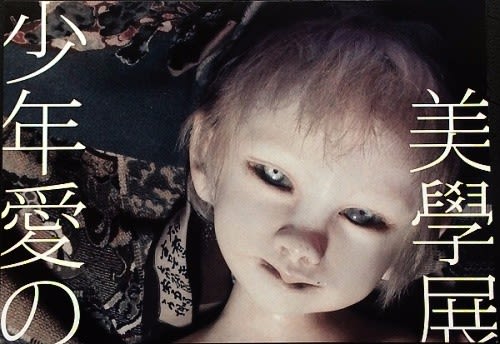

今回の展覧会のタイトルは『少年愛の美學展』と付いていて、さらなる関心が高まります。

「少年愛の美學」というタイトル。京都という土地。まず稲垣足穂への憧憬が思い浮かびます。

稲垣足穂はコアなファンを持つ大正~昭和に活動した作家で、その天体嗜好症と同性愛的なエロティシズムに影響を受けた方も多いかと思います。

足穂は後半生を京都で過ごしたのですが、有名な代表作の一つに「少年愛の美學」があるという次第です。

大原の三千院界隈は京都の寺院でも独特の雰囲気のある聖地といえますし、静寂さを兼ね合わせた大原の地に人形達が暮らしている。

思い入れたっぷりで大原・マリアの心臓へ訪れることになりました。

大原の参道には漬物屋や工芸品・食べ物屋・土産物屋が軒を連ねていますが、マリアの心臓は川沿いの路地を少し入った奥まったところにある古民家が人形館になっています。

開場の少し前に到着してしまったため、玄関横の長椅子で待つことになりましたが、応対してくれた人は“長髪・初老”の男性で如何にもアーティストといった風情の方でした。

実はこの方が「マリアの心臓」の主催者であり、人形蒐集家・写真家の「人形屋佐吉こと片岡佐吉さん」だったのは、この時は露知らず。

庭にも西洋・東洋の陶器・石の人形があり、玄関には天狗・バリの仮面と一緒に元三大師のお札まで貼ってあるというチャンポンな雰囲気になっています。

この日は開館後すぐに何人かの来場者あったため、シンボルマークの「『古自転車と小便小僧』は出されていなかったのは残念でした。

追加! 後日マリアの心臓へ行かれた方にお願いして『古自転車と小便小僧』の写真を撮ってきていただきました。

追加! 後日マリアの心臓へ行かれた方にお願いして『古自転車と小便小僧』の写真を撮ってきていただきました。いい感じの写真ですので2枚UPします。Mさんありがとう!

(Mさん撮影)

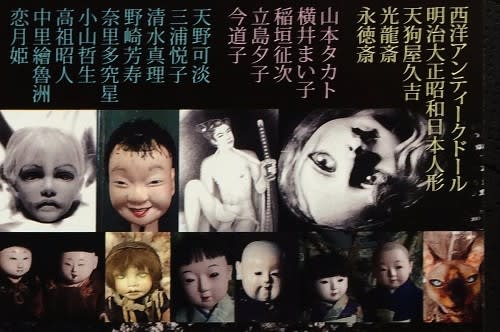

建物の中へ入ると、まずは西洋のビスクドールの部屋でした。フランスやドイツの1800年代のアンティークドールが並びます。

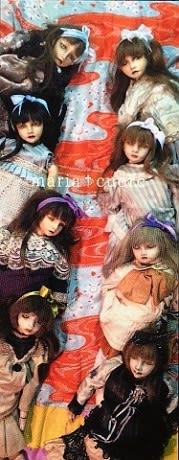

室内には球体関節人形の作家「三浦悦子」さんのドールや「四谷シモン」さんのベベドールも展示されていましたので、自然と気持ちが高ぶってきます。

三浦悦子さんの“裸体の少女の胸からお腹の部分が弦楽器(バイオリン)になっている義躰の少女”のサディステックな姿にまず衝撃を受けます。

義躰標本となった痛々しくも儚い少女の人形の世界ですが、三浦悦子HPはメディカルな実験室のごとくの構成で、薄暗い実験室で義躰少女が作られるゴシック小説のような世界です。

同じ部屋には「天野可淡」さんの「胎児31の顔」という胎児の顔を粘土で製作した作品があり、それだけでも強烈な印象を受けますが、先述の片岡佐吉さんの撮影された写真で見ると更に“異形の魂”とでも感じざるを得ない作品へとなります。

続く和室2室には明治・大正・昭和期の日本人形の「市松人形」「抱き人形」「福助人形」などが並びます。

部屋へ入ったとたんにある種の緊張感が走りますが、すぐに薄れてきます。

妻に言わせると、“人形が侵入者に対して不安感を抱いて緊張して雰囲気が張り詰めたが、こちらが人形に対して無害であることに安心して人形たちの緊張感がほぐれたから。”と言っていました。

古道具屋などにある市松人形と違って、日常から持ち主の愛情を受けている人形だから変な怖さがないのだろうともいえます。

1階の一番奥にある部屋へ入った時にはその圧倒されるような美しさに思わず声を上げてしまいました。

部屋には人形作家・恋月姫の「天草四郎が2躰」。

ほぼ等身大の人形の鬼気迫るような迫力と美しさ。

カリスマ的なキリシタンでありながらも悲劇の最期を迎えた天草四郎を天に誘うように舞っている天使たち。

異常なまでの迫力のある天草四郎の周囲には、天使が舞う燭台やシャンデリア。添えるように飾られているシャクナゲの花が美しい。

天草四郎に見惚れて元の部屋に戻ってくると、作品を展示しようとしている作家さんがいます。

少年の裸像人形の写真だと思いましたが、あまりの精巧さに思わず作家の方に話しかけてしまいました。

聞いてみると、それは創作人形の写真ではなく、コンピューターグラフィクスで造った作品とのことでした。

この方は、中村淳次さんという作家さんで“この分野でCGでの作品を造られている人はほとんどいないんだけど、10年ほど前からやっていて今回が初めての展示会なんです。”とおっしゃっていました。

ブースには「横たわる裸像の少年」「ハクトウワシを背にした少年」「奥行のある額に入れられた蜻蛉の羽を生やした少年」(全て正式な題名は分かりません)などの4つの作品が次々と並べられていきます。

精密でリアルでありながらも耽美な作品としか言いようがないのですが、ご本人は“昆虫標本を集めるのも趣味なんです”とのことで、“蜻蛉の羽の裸体の少年(タイトル不明)”などはまさに少年を標本にしたような作品ともいえると思います。

梯子を登って天井裏になる屋根裏部屋へ行くと「天野可淡」さんの世界が広がっています。

丈の30cmほどの杖を頼りに低い天井裏の梁をくぐりながら、見るドール達のおどろおどろしくも耽美な世界。

屋根裏部屋に鳴り響いている音楽は、寺山修司の映画に流れるような怨や念の情念の音楽で、何者かが屋根裏部屋を徘徊しているような錯覚を起こしそうになります。

天井裏で書いた拙メモをそのまま書きます。

“古民家の天井裏の梁をくぐって這い蹲りながら可淡のドールを見る。

魂が入っているかのような球体関節人形ではあるが、人形から魂はすでに抜け、魂は現世を漂い、人形(ひとがた)だけが屋根裏部屋に棲んでいる。”

受付まで戻ってくると1冊の写真集が気になって仕方ありません。

片岡佐吉さん撮影の天野可淡作品集なんですが、ドールの魅力を引き立たせるような写真を撮られています。

大原を含めた屋外ロケでの撮影もされていて「可淡+佐吉」の世界が拡がります。

「天野可淡 復活譚」 写真:片岡佐吉

本(写真集)の解説文は大原在住の作家「綾辻行人」。

室内展示を見て、そのイメージを連想しながらも名前が思い出せなかったのは漫画家の「丸尾末広」。

受付に綾辻行人と並んで丸尾末広の本が置かれていたため、名前を思い出すことが出来ました。

“丸尾さんって昔「ガロ」で書かれていた方ですよね。”と佐吉さんに聞いてみると、“友人なんです。”とその世界の方との一瞬の出会いに嬉しくなる。

受付の女性の言葉もあって、写真集に片岡佐吉さんのサインを頂きました。

天野可淡さんは1953年生まれの女性で、美大卒業後に球体関節人形の創作活動を始めて個展などを開かれていたが、1990年にオートバイの交通事故により37歳で逝去されてしまいます。

片岡佐吉さんの写真集は、天野可淡さんの死後25年後に【 天野可淡 復活譚 】として発売されたものです。

マリアの心臓(特に屋根裏部屋)で人の心の内面にある非常にディープな部分を刺戟されてしまい、見た後しばらくは日常的な現実に戻ってくることが出来なくなりました。

京都大原の地には“日常とは違う、もう一つの日常の空間が存在している”とでもいえばよいのでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます