岐阜県・三重県・滋賀県にまたがる鈴鹿山脈は南北60㌔近くに渡って山脈が続き、千m前後のピークを持つ山が連なっています。

岐阜県・三重県・滋賀県にまたがる鈴鹿山脈は南北60㌔近くに渡って山脈が続き、千m前後のピークを持つ山が連なっています。代表的な山は「鈴鹿セブンマウンテン(過去の登山大会の山)」とか「鈴鹿10座(東近江市選定)」があり、2つの選定山のうち5山は重複しているものの時々名前を聞く山々ばかりです。

鈴鹿の山にはゴツゴツとした巨石やパノラマビューの山頂など魅力的な山があるようですので、前々から登ってみたいとは思っておりましたが、遭難事故の話を聞くことがありヤマビルの巣窟とも書かれている。

しかし、セブンマウンテンと百座の両方に選定されている山で1座だけ初心者でも登れそうな山「竜ヶ岳(1099m)」がありましたので、登ってみることにしました。

竜ヶ岳への最短ルートは「表道登山道」からの登山となり、林道を進んで石榑峠にある登山口へと向かい、数台駐車されている路肩に車を並べました。

この場所は三重県いなべ市と滋賀県東近江市の境界にあたり、道はここで封鎖されていてつながってはいない。

同じ時間帯に登り始めた人や登山道に人の姿が見えるのが心強く、誰もいない山に登る怖さはないけど、初めての鈴鹿ですから慎重に落ち着いて登ろうと自分に言い聞かせる。

登った日は11月の下旬でしたが、登り始めた時の気温は何と5℃。あまりにも寒いので首元にタオルを巻いて体を冷やさないようにしました。

登り始めるとまず急な傾斜の道が続き、いきなり鈴鹿の山の洗礼を受ける。

幸いにして掴みやすそうな木々が多いので、木の幹を助けにして登って行きます。

楽しみにしていたのはこの岩場の急登です。

一部チェーンやロープの張ってある場所がありますが、岩を掴みながら登っていくのはプチアドベンチャー気分を味わえて楽しい。

花崗岩が風化して滑りやすい箇所もあるとはいえ滑るほどではなく、むしろフカフカの落ち葉の方が滑りやすいかもしれません。

今回の唯一の間違いは、この岩場を登り切った後、目の前にあった急登へ進んでしまったことです。

登ってしまったらもう下りられないので、木の根を掴みながら四つん這いになって上に見えたなだらかそうな場所まで登り、上から登山道を探す。

すると下に道が見えたので、下りやすい傾斜を探して登山道へ合流。岩場登りを楽しみすぎて目の前にあった急登を道だと思い込んでしまったようです。

石榑峠の看板が2カ所あり、この峠はかつては“伊勢参りの近道で伊勢から政所の茶摘みに行く娘たちの通った道でもあった。”とされている。

鈴鹿の山を越える峠道はいくつかあったようですが、こんな厳しい道を通って伊勢との往来があったのは今の交通状況からい思えば驚異の健脚だと思います。

この辺りは砂利道となっていて滑りやすくなっており、危険につき侵入禁止のロープが張ってある場所や迂回路もあった。

登りはそうでもないが、下りの時にはズルッと滑らないように注意が必要な場所です。

山の下に広がるのは伊勢湾で、四日市のコンビナートも遠くに確認出来ます。

山の上から琵琶湖を眺めることはあっても伊勢湾は初めての事。これにはちょっと感動です。

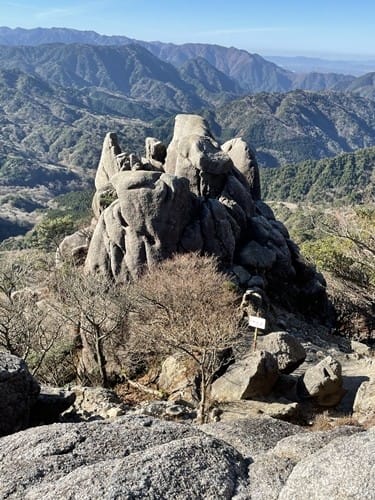

竜ヶ岳の上方には「重ね岩」が見えており、早く到着したくてウズウズしてきます。

「重ね岩」は登山道の途上にあるのですが、この時点ではそれが分かっておらず、どの道を進めば「重ね岩」へ行けるのだろうと悩んでいた次第。

そんな悩みもなんのその、登山道の横に「重ね岩」の下り口がありましたのでさっそく岩へ向かってみます。

この岩場は登山口からも見えており、他にも道はないけど巨石が見えていました。これが鈴鹿の山のひとつの魅力なんだろうなと納得する。

この重ね岩には信仰の形跡は見当たらないが、これは最後の集落からあまりにも離れているからかとも思う。

背後にある山々の名前までは分からないものの、どこまでも山脈が続いており日本が国土の67%(2/3)が森林になる山の国だと改めて実感する。

では、岩の下まで下りてリュックを置いてから重ね岩に登ってみましょう。

実際に岩の最上部まで登って両手を広げて写真撮影されている人もいましたが、風が吹きさらしとなっていて、下は崖。

最上部まで登るのは怖いので突き出した岩と岩の間の中二階のような場所まで行くだけとする。

これで目的のひとつを果たしたので登山道まで戻る。

こういう場所に来ると他の鈴鹿の山にも行きたくなりますが、鈴鹿セブンマウンテンや鈴鹿百座で初級者が登れそうな山はここだけですので、スキルアップが必要ですね。

登山道に戻るともう最初のピークは見えてきますが、ここからがなかなかの急登が続きます。

とにかく稜線まであとひと踏ん張り。ここが我慢のしどころです。

ちょうど下山途中の方とすれ違いましたので“あの上が山頂ですか?”と聞いてみると、“あそこまで登って右へ歩いていくと山頂だよ。”とのことで山頂近しに安堵する。

実は竜ヶ岳の良いところはここから天上の稜線歩きが楽しめることで、ゆるやかな稜線を歩き最初のピークを越えて2つ目のピークに山頂があります。

一つ目のピークを越えたらいよいよ山頂のあるピークが見えてきた。

こういう長い稜線歩きは初めてのことで、山歩きの楽しさを満喫しつつも晩秋の竜ヶ岳だけでなく、春の竜ヶ岳の緑の稜線も歩いてみたくなる。

そして山頂へ到着。

山頂は風があって少し寒かったが、何人かの人が休憩されたり写真を撮られたりしています。

三重県側から登ってこられた方もおられたようで、登山道で会った人の数より多く感じました。

二等三角点も分かりやすい場所にありましたので記念撮影。

山頂表示と三角点があると登頂出来たなぁと納得できるのがいいな。

少し前に登山した時、5時間くらい水分補給だけで行動食も取らずに登り下りして歩き続けていたらエネルギー切れでボロボロになった苦い経験から軽食を摂って休憩する。

ちなみに軽食はバナナカステラ2本と缶のカフェオーレ。バナナ入りアンの甘さで疲労回復効果があるかは不明ですが、休むのも山登りなのでしばし休憩。

休憩後には360°のパノラマを楽しみながら記念撮影。

ここから先に書いている山の名前は間違っている可能性がありますが、まずは「御岳山」と「乗鞍岳」。

両方の山ともに山頂部はすでに冠雪しており、裸眼で見る御岳山は実に綺麗でした。

方向を変えると「藤原岳」の向こうに「白山」。

「白山」も冠雪しており、これが見られたのは運が良かったと思います。

北を見れば御池岳の向こうに伊吹山の頭頂部が頭だけ出しています。

霊仙山かとも思いましたが、円形の山頂方位の金属板に伊吹山とありました。

この高さから伊吹山を見たことがありませんので、いつもの伊吹山とは随分と感じが違います。

東側を見れば木曽川と揖斐川が2本筋のように流れているのが見え、その先には伊勢湾が望めます。

標高千mちょっとのいわゆる低山の部類に入ってしまう山ですが、山頂からの景色は素晴らしいものがあります。

西側には琵琶湖の姿も垣間見えます。

山は長命寺山でしょうか?琵琶湖の向こう側には比良山系も見えていて、こちらは馴染みのある光景です。

最後は山の名前は分からないけど鈴鹿の山々です。

山の経験や自力が付いてきたら鈴鹿の他の山にも登りたいと思いますが、まだ当分先になりそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます