フランスのモン・サン・ミッシェルLe Mont Saint Michel に行った。前回に引き続き、今回はモン・サン・ミッシェルの中の話。

島の入口であるアヴァンセ門を入ると、イギリス軍が置いていった2門の大砲と、インフォメーションがある。その先の跳ね橋付きの王の門を入る。

左側に1888年オープンのホテル・レストランのラ・メール・プラール(プラールおばさんの意味)がある。巡礼者が不意に到着したときに即席で作れることからプラールおばさんはじめたというオムレツが名物になっている。

島を出てから別のレストランで前菜として出てきたオムレツがこれだ。

卵を泡立ててふっくらと仕上げてある。ふわふわしてなんだか頼りない。そういえば、昨日のホテルの夕食には、海辺の草を食べて育ち、潮の風味があるとガイド本にある子羊が出たが、潮の風味も臭みに負けていて、評判が悪かった。「名物にうまいものなし」か。

土産物屋が両側に並ぶ狭い道の、大通りという名前なのだが、脇道の階段を登り、城壁の上の道を行く。左下に大通りが見下ろせる。城壁には、石落としの窓や、矢を射るための穴がある。まさに要塞なのだ。

大天使ミカエルの金ぴか像が32mの尖塔の上に輝く。これから行く巡礼者の食堂の横にある展示室に彫刻家フルミエによる石膏模型が置かれている。右手に剣を左手にはかりを持っていて、ドラゴンを押さえ込んでいる。本物は4mの高さあり、全体に金メッキを施されている。

なおも階段を登っていく。

ところどころ土台となっている岩山が顔をだす。

壁から飛び出している怪物の像は、積み上げた岩が水を含んでもろくならないように水を外に出すためのものだ。岩つくりの建物にはよく見られる。

ほぼ登りきって、修道院付属教会の前庭である西側テラスに出ると、約80mの高さから三方が見渡せる。モン・サン・ミシェルへは堤防を来るほかに、今でも巡礼者が訪れるように干潟を歩いて来ることもできる。ただし、足が抜けなくなる恐れがあるので、ツアーガイドの案内か、馬に乗るのがお勧めだ。遠く北方に見えるのはTombelaineトンブレーヌ島だ。

修道院付属教会は標高80mの岩山の頂上の上に80mの高さで建設されている。身廊(入口から祭壇に向かう通路の入口側部分)の天井は板張りのロマネスク様式だ。

1421年に崩壊した祭壇側部分はアーチの石の天井を持つゴシック様式で再建された。色使いを抑えたステンドグラスもさわやかだ。

教会を左手に出ると回廊がある。まるで屋上庭園のようだ。重量を軽くするために列柱の骨組みには木材が使われている。歩きながら回廊から中庭を見ると、わずかにずれながら2列に配置された列柱が不思議な効果を生む。

回廊から外を覗くと、小さく何人か人が見える西のテラスがある。

木組みの船形屋根を持つ修道僧たちの食堂を通って、1階下へ降り、食堂の真下の迎賓の間に出る。太柱の礼拝堂、マルティヌス礼拝堂と、このあたりの外壁は上の修道院付属教会のゴシック式内陣を支えるため、非常に厚く作られている。

礼拝堂を出ると、大きな車輪がある。重い荷物を下から上げるための車輪で、こまねずみのように中に人が入って回すのだ。この車輪は1820年に囚人用の食べ物を下から運び上げるために設置されたもので、中世の工事現場で使われていたもののレプリカだ。おそらくモン・サン・ミッシェル建設の際も、似たような車輪で花崗岩を引っ張り上げていたと思われている。

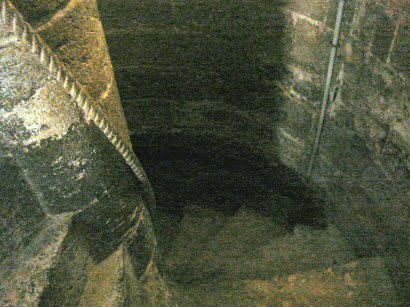

車輪がロープを巻き上げ、

滑車で方向を変え、

下から荷物を引き上げる。

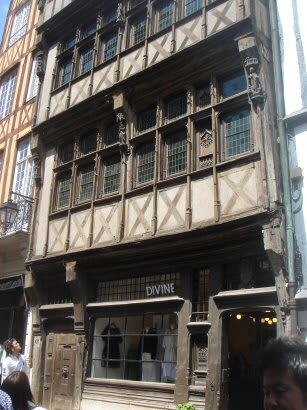

「一日に何度も良い天気になる」(天気が変わりやすい)と言われるノルマンディー地方で一度も雨に会うことなく、ジヴェルニー、ルーアン、モン・サン・ミシェルと回って、古城が点在するロワールに向かった。では、次回。

以下、参考まで

大天使ミカエル

モン・サン・ミッシェルMont Saint Michelの、Mont は山、Saint Michelは天使の軍団長の大天使ミカエルだ。

ヨハネの黙示録に登場するミカエルは、悪魔の象徴である竜と戦い打ち倒す。来世への不安を抱えて生きていた中世の人びとには、ミカエルは最後の審判を迎えた日の魂を癒すとされ崇拝されていた。492年にイタリアのカッシーノ山で最初の聖堂が建設されたのをきっかけとして、ミカエル崇拝は普及し、1000年頃にはミカエルを奉った教会やチャペルがヨーロッパ各地に建設された。

モン・サン・ミッシェルの歴史

708年司教オベールが夢の中でお告げを受けて小さな礼拝堂をこの地に建てた。

966年から修道院の建設が始まり、増改築が繰り返され、多くの巡礼者が訪れる聖地になった。

英仏海峡に浮かぶモン・サン・ミッシェルは、英国との100年戦争の間、要塞としてついに侵攻されることなかったことから、フランスの象徴ともなった。

フランス革命により修道会が散会されると、モン・サン・ミッシェルは、監獄として使用された。

1874年には歴史建造物として大掛かりな修復工事が始められ、現在でも続いている。

1979年ユネスコの世界遺産に指定された。